あなたの先祖は「源氏」かもしれない?

日本古代史の深深底、源氏と藤原氏の源漪

「漪(い)」という字は「さざ波」や「波紋」を意味します。「源漪」は辞書に載っている熟語ではありませんが、創作語として「源氏と藤原氏の波紋の広がり・余波」というような意図があるとすれば意味は通ります。ただし一般的ではありません。

現在、世界の歴史そのものが改ざんされているという説がどんどん注目を集めています。特に「マッドフラッド」や「タルタリア帝国」等の情報が拡散される中、日本の歴史にも多くの疑問が投げかけられるようになりました。

結論から言えば、日本の歴史は「天皇家」「源氏」「平氏」「藤原氏」の四大主流の展開とも言えます。

その中でも、武家政治の先鞭(せんべん)を付けた源氏は、元は天皇の子孫から始まります。

こうした背景から、今回は源氏から藤原氏への流れを跡付け、今の天皇へと繋がっていく大きな流れを彩り織りながら掘り下げていきます。

源氏とは何者か?

▪源氏の定義

源氏の定義は以下のとおりです。

1.天皇の子孫から臣籍降下した元皇族(賜姓皇族)

2.「源」という性 (氏) を賜った一族であること

この2つの要件が揃っていることが重要となります。

源氏(げんじ/みなもとし)は、元々天皇の子孫が「臣籍降下(しんせきこうか)」することで天皇家から外れ、姓(氏)を与えられたことに始まります。

つまり源氏は「元・皇族」であり、血筋的には天皇と繋がっています。

その中でも、武士政権の礎を築いた源氏は、実は天皇(皇族)にルーツを持つ貴族の一流でした。

天皇には子供がいますが、その中には天皇の地位につける子供と天皇になれない子供が出てきます。この天皇になれない皇族から、

原則として4代後には「臣籍降下 (しんせきこうか) 」するという原則が定められました。

この「臣籍降下」とは、天皇になる見込みのない皇族に対して、「姓」を与えることによって天皇家から外し、人臣(臣下)の身分に置くことを意味します。

「天皇になる見込みのない、皇族」というのは、例えば、母親の身分が低い人や天皇の親戚から遠い人等です。臣籍降下とは、こういう人に「性」を与えることで、天皇家の籍から外すことを言います。

つまり、臣籍降下した人は天皇家(皇族)の人間ではなくなります。

『平安時代の開始』ともなる平城京への遷都は、実際は藤原氏との次世競争の簡潔な開始点でもありました。

やがて源氏の諸流が繁栄するなかで、天皇家の傍流に生まれた者たちは、「子は多くとも被縁は難し(=子が多くても縁を保てる者は限られる)」ということわざのとおり、多数の子孫を維持・庇護しきれなくなる状況に直面していきます。

そうした中で、多くの源氏の流れをくむ宗弟たちは、「律(法)」と「利(政治的利益)」を拠り所にして、生き残りを図るしかありませんでした。

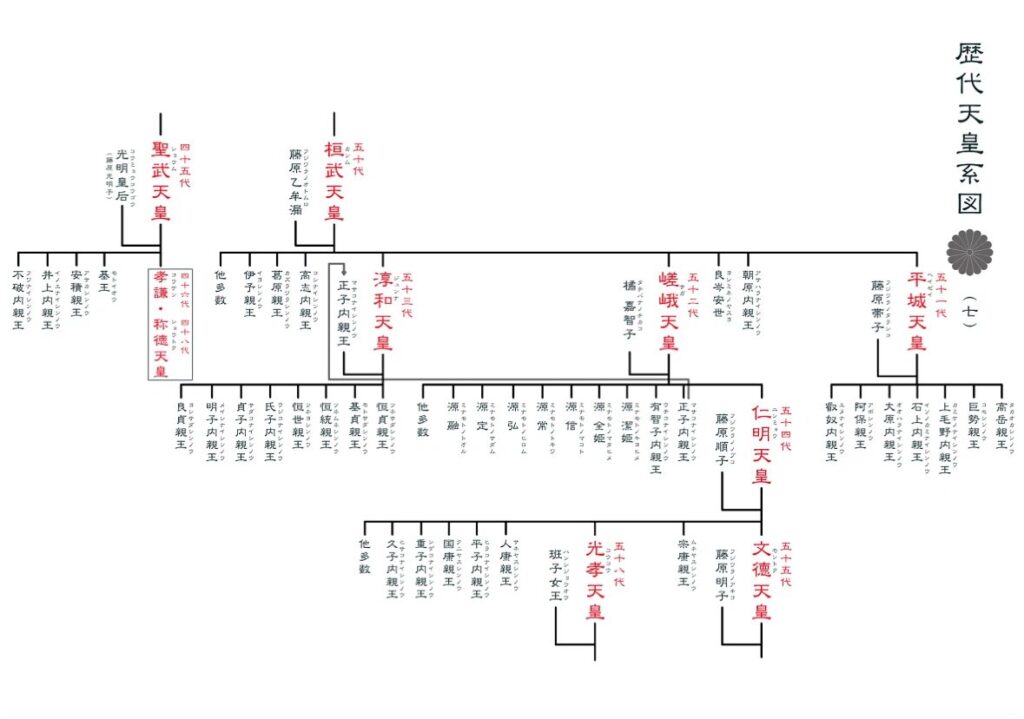

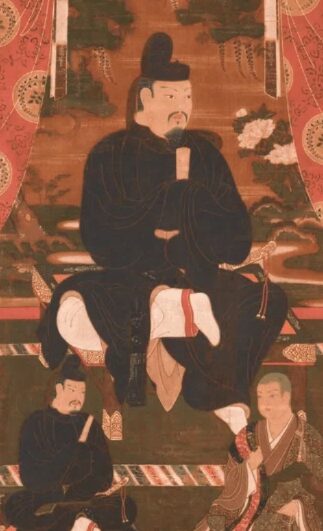

▪聖武天皇・桓武天皇

聖武天皇

桓武天皇

彼らは皇族だった時は、国家財政で生活することが出来ましたが、皇族ではなくなると、貴族の仕事に就いて自力でお金を稼がなければならなくなります。

天皇は彼らを国家財政で養う必要がなくなり、やりたかった政策がやれるようになります。つまりこの臣籍降下は、皇室の経済政策として奈良時代に律令が定められた頃から行われるようになったわけです。

このような経済政策をしていたにもかかわらず、「聖武天皇 (しょうむてんのう) 」と「桓武天皇 (かんむてんのう) 」という2人の天皇がお金を使いまくり、国家の財政難が深刻になります。

9世紀初頭、そのしわ寄せが、桓武天皇の息子である「嵯峨天皇 (さがてんのう) 」に降りかかってきたのです。

平氏(へいし)とは、桓武天皇の子孫である高望王に始まる桓武平氏をはじめ、皇族が臣籍降下する際に「平」の氏を賜った一族の総称です。特に、平清盛を中心とする一門を「平家」と呼ぶことがあります。

▪ 嵯峨天皇 (さがてんのう)の決断

9世紀初頭、嵯峨天皇は自身の子供たちの将来的な経済的困窮を避ける為、何と32人の子を臣籍降下させ、「源」の姓を与えました。

ここから「源氏」の名が生まれ、やがて貴族として、あるいは武士として台頭していくのです。

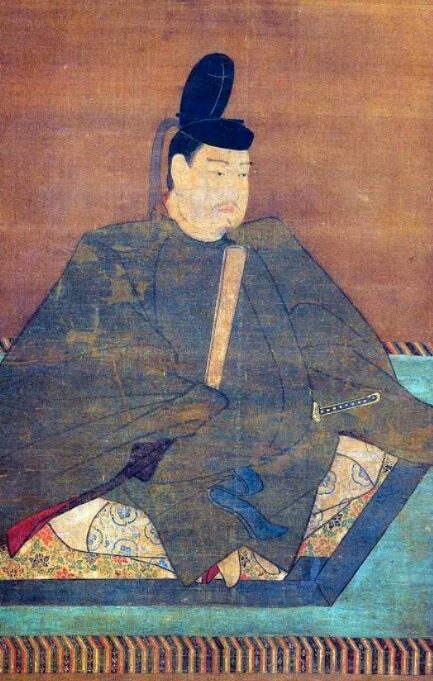

▪ 清和源氏と武士の誕生

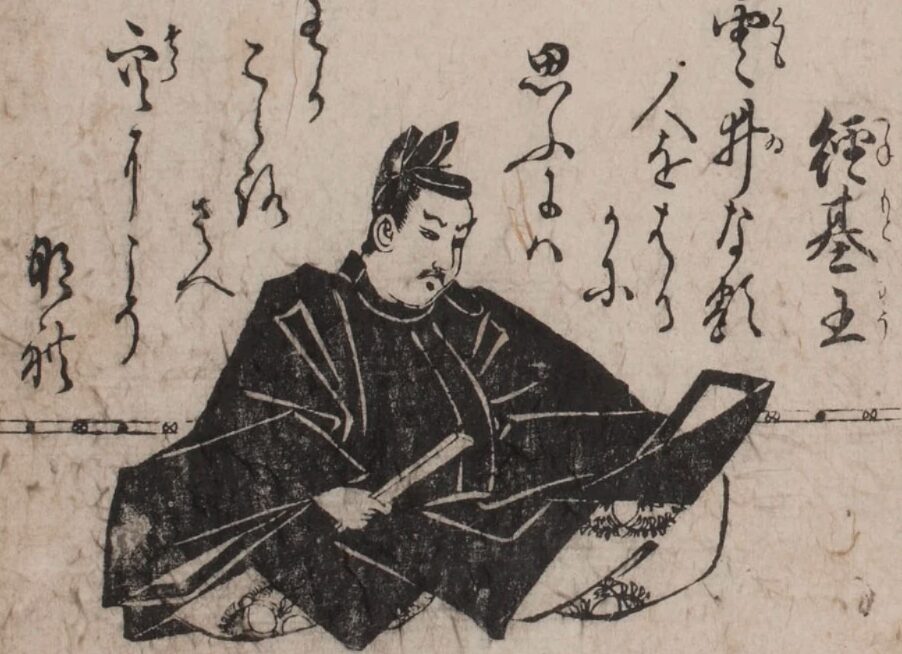

源氏の中でも最も有名なのが「清和源氏(せいわげんじ) 」。清和天皇の子孫である経基(つねもと)を始祖とする系統で、源頼朝や義経等がここに含まれます。

鎌倉幕府の成立は、まさにこの清和源氏によるものでした。

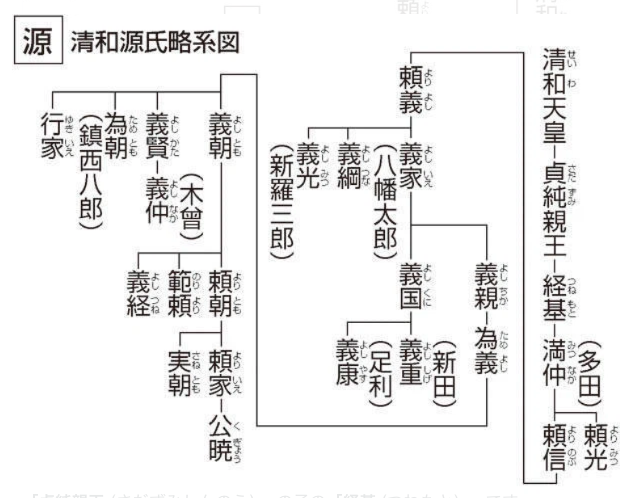

数ある源氏の中でも子孫が栄えたのはごく一部の流派だけで、その殆どは数代で途絶えてしまいました。そのうちのいくつかの流派が存続することになりますが、

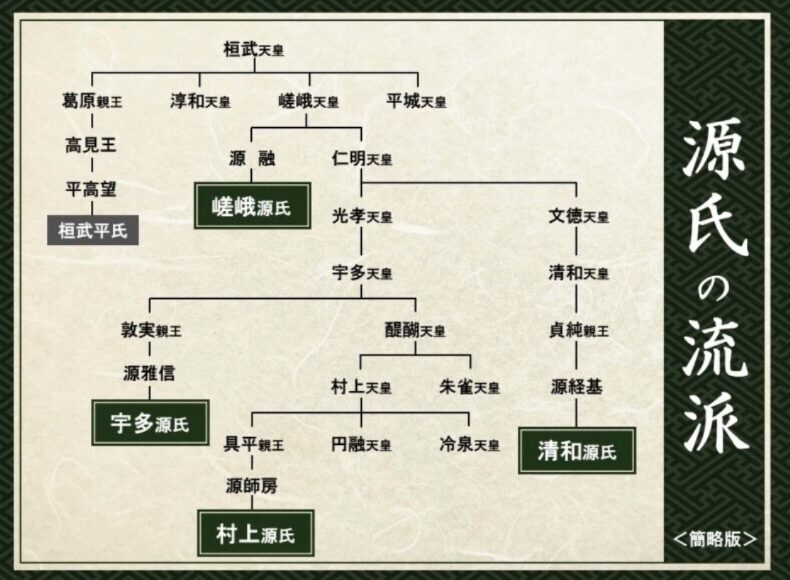

中でも嵯峨源氏、宇多源氏、清和源氏、村上源氏の4流派が有名です。

そして、この「清和源氏 (せいわげんじ) 」から「源頼朝 (みなもとのよりとも) 」に繋がる武士の系統が出てくることになります。

ここから「清和源氏」は武士で有名な系統となります。

清和源氏流武士の祖、源 経基

清和源氏流武士の祖にあたる人物は、清和天皇(在858~876年)の第六皇子「貞純親王 (さだずみしんのう) 」の子の「経基 (つねもと) 」 です。

皇族を離れて臣籍降下した際に源姓を賜った経基は、940年に関東で起こった平将門の乱と翌年の藤原純友の乱(承平・天慶の乱)を平定する活躍を見せました。

藤原氏とは何者か?

藤原氏は、天智天皇から「藤原」の姓を賜った中臣鎌足から始まります。その子・藤原不比等(ふじわらのふひと)は律令制度の確立や『日本書紀』の編纂に関わり、以後、藤原氏は朝廷内で影響力を強めていきました。

中臣鎌足が亡くなる前日に、中大兄皇子 (なかのおおえのおうじ) 、後の「天智天皇 (てんちてんのう) 」(626~672年)は、長い間自分に仕えてくれた中臣鎌足に対し、感謝の意を込めて「お前は、藤原と名乗れ」と申し付けました。

ここから「藤原氏 (ふじわらうじ) 」の姓が始まったのです。

藤原の跡を残す藤原不比等(ふじわらのふひと)。藤原不比等は、父・鎌足の跡を継ぎ、藤原氏の礎を築いた人物であり、藤原氏の事実上の始祖である。

また、この藤原不比等には4人の息子がいました。武智麻呂 (むちまろ)、房前 (ふささき)、宇合 (うまかい)、麻呂 (まろ) という名の4人でした。

藤原氏の跡は、天皇の便利を取り管理する「仕え人」として始まります。

「元贈」により始まった名字が、ついに、歴史を勝者の侵略として一方的に制するほどの抽象化を経験することになります。

この4人は、後に4つの家系を持つことになります。

▪ 摂関政治の確立

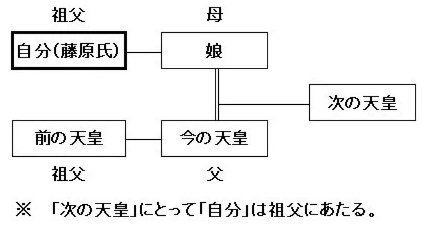

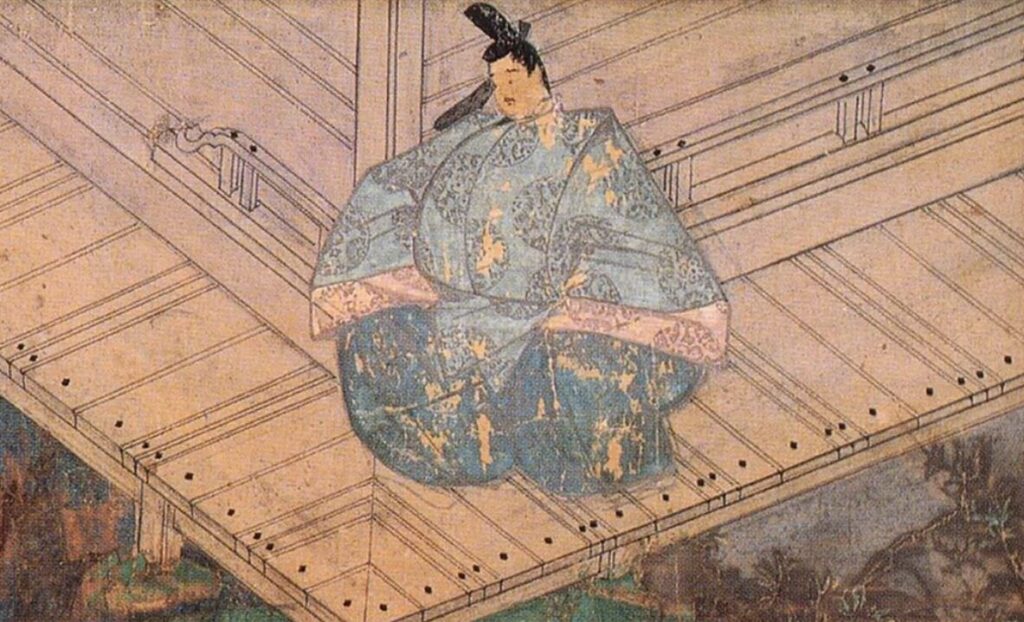

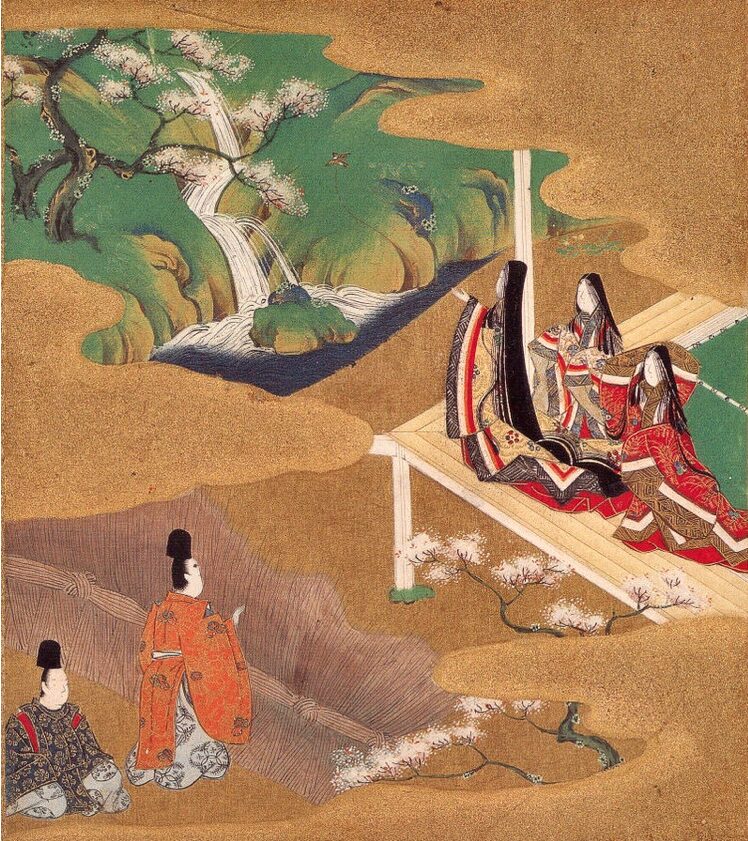

平安時代、藤原氏は自らの娘を天皇に嫁がせ、その外戚として摂政・関白の座に就く「摂関政治」を行います。

「摂関政治」とは、天皇が幼少期や病弱等の理由で政治を行うことが出来ない場合に、「摂政と関白が天皇に代わって政治を行う体制」のことです。

AIによる概要

摂政と関白はどちらも天皇を補佐する役職ですが、摂政は天皇が幼少または病弱で政治を行うことができない場合に、天皇の権限を代行して政務を行う役職です。一方、関白は成人した天皇を補佐し、政務を行う役職です。つまり、摂政は天皇の権限を代行する点で、関白よりも大きな権力を持つと言えます。

摂政(せっしょう)

- 天皇が幼少または病弱な場合、天皇の権限を代行して政務を行う役職です

- 天皇の代わりに国政を執り行い、重要な決定を行います

- 藤原氏が外戚として摂政になることが多かった為、摂関政治の中心的な役割を担いました

- 例:聖徳太子の推古天皇に対する摂政、藤原道長の摂政等

関白(かんぱく)

- 成人した天皇を補佐し、政務をサポートする役職です

- 天皇の意思決定を助け、政策の立案や実行を支援します

- 摂政よりも権限は小さいとされますが、天皇の信任を得て、実質的な政治力を持つこともありました

- 例:藤原基経の清和天皇に対する関白、豊臣秀吉の関白等

特に藤原道長とその子・頼通の時代には権力の頂点に立ち、「この世をば わが世とぞ思ふ…」と詠まれるほどでした。

この藤原北家は、自分の娘や妹を天皇の妃 (きさき) にして、生まれた息子を次の天皇にしていきます。これを「外戚政策 (がいせきせいさく) 」と言います。

これにより、藤原北家の当主はどうなったのか?

天皇の母方の祖父として実権を握ることで、天皇を補佐する「摂政」「関白」の地位を独占し、政治を主導することが出来るようになります。つまり、「私は天皇の祖父です」「私は天皇の伯父です」と言うことが出来、権力を維持することが出来るようになるわけです。

この「関白」という役職が登場し始めたのが、887年~888年頃です。

天皇家の真実と”万世一系”の矛盾

日本の天皇は初代・神武天皇から126代にわたって「万世一系」で続いているとされていますが、これは神話と政治的建前に基づくものであり、歴史的には矛盾が多く存在します。

▪ 南北朝の分裂(1336~1392年)

南朝(後醍醐天皇)と北朝(足利尊氏に擁立された天皇)が並立した「南北朝時代」は、正統な皇統が断絶しかけた時期です。

結果として北朝が勝ち残り、現代の天皇家はその系統ですが、”政治的に選ばれた正統“に過ぎません。

▪ 皇統のすり替え説

陰謀論やスピリチュアルな視点では、「本来の神聖な皇統はすでに絶えており、現在の皇統は藤原氏や源氏等の別血統にすり替えられている」とする説もあります。

更に、裏天皇の存在や、DS(ディープステート)による支配構造に組み込まれているという主張も見られます。

▪ 源氏の隆盛と凋落

源信(第一源氏)、源弘(第二源氏)、源常(第三源氏)らが中央貴族として出世。しかし次第に位階が低下し、男性でも地方官レベルに、女性は多くが結婚が出来ない状況に。

「第一源氏」と呼ばれた最年長の息子は、「源信 (みなもとのまこと) 」という名前になりました。そして、都の一等地を与えられて貴族として順調に出世していきました。

更に、正二位・左大臣にまで上りつめていったのです。

しかし、この源信は後に、「応天門の変」に巻き込まれ、放火容疑をかけられてしまいます。後に放火容疑は晴れたのですが、そのショックで間もなく亡くなってしまいました。

次に、この「第ニ源氏」と呼ばれた源信の弟は「源弘 (みなもとのひろむ) 」という人でした。源弘は、正三位・大納言まで出世することになります。

第三源氏は、更に弟の「源常 (みなもとのときわ) 」は正二位・左大臣まで出世します。

したがって、嵯峨天皇の息子たちは臣籍降下させられたにもかかわらず、十分すぎるほど食べていけるだけの身分にあったわけです。

けどもそこから2、3代後になっていくと、「従五位」(国司レベル )・・・つまり、地方の長官レベルまで位が落ちてくる人が多くなっていきます。元天皇家(元皇族)の家系と言えども、その威光は1世代で消えていってしまうのです。

それでも男性はまだマシだったのですが、女性は過酷な運命を辿ることになります。

臣籍降下した中に女性は15人もいましたが、なんとこの中で結婚が出来たのはわずか1人だけだったのです。

数多くの源流の中でも、清和源氏など限られた流派だけが武家として存続し、後に源頼朝へと繋がっていきました。

▪ 藤原氏と平安時代の政治構造

藤原家の始まり:

中臣鎌足は天智天皇から「藤原」の姓を賜り、子孫が四家(武智麻呂・房前・宇合・麻呂家)に分かれ権力を確立。

摂関政治と北家の台頭 :

藤原北家の藤原冬嗣が嵯峨天皇の蔵人頭に抜擢され、摂政・関白として政治を左右する体制を築く。

絶頂期の道長:

摂関政治の全盛期を迎えた藤原道長は、娘を天皇に嫁がせ「私は天皇の祖父」という立場で政治を牛耳り、自らの娘を源氏物語を書かせて権威も文化も掌握しました。

▪ 平安時代の枠組み

平安時代前半(約400年)は「天皇100年・藤原200年・天皇100年」の三段階の支配構造で進行。

第一期は桓武・嵯峨天皇の親政、第二期は藤原氏による摂関政治、第三期は再び天皇による政治が戻ります。

この「藤原氏」の権力が最高レベルに達したのが、「藤原道長 (ふじわらのみちなが) 」(966~1028年)の時代です。ちょうど1000年頃と覚えておいてください。

藤原道長は、娘の彰子 (しょうし) を一条天皇の妃にしたのを始め、自分の娘4人を天皇に嫁がせ、3人の天皇の祖父となります。

一条天皇

一条天皇と彰子の息子は、後に「後一条天皇 (ごいちじょうてんのう) 」となります。

この後一条天皇の妃になる人がいます。この妃は、一条天皇の妃である彰子の妹なのです。何と、自分の母の妹を妃にしたわけです。

この時代、天皇家と藤原家は完全に結びついていたわけです。

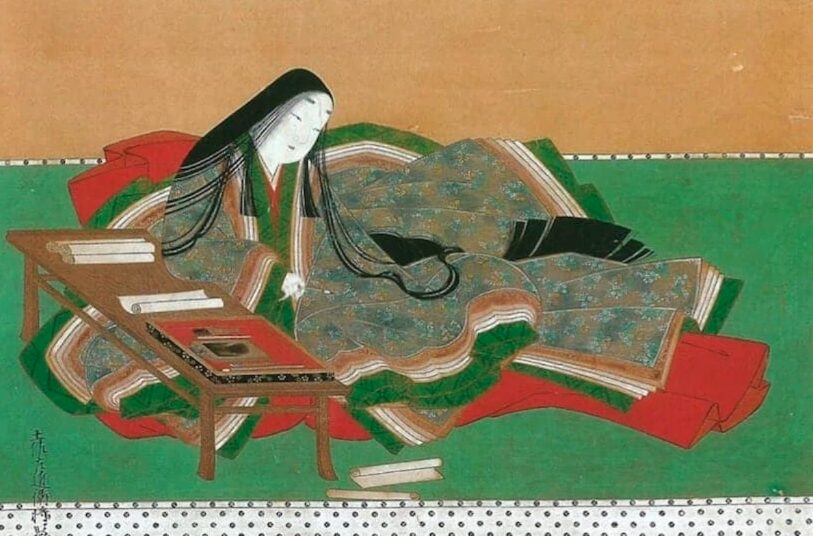

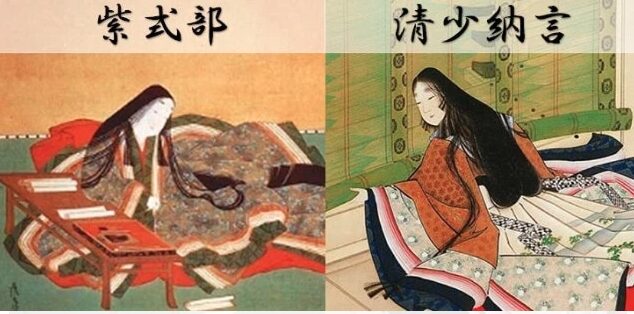

この藤原道長の娘の彰子のお世話係だったのが、あの源氏物語を書いた「紫式部 (むらさきしきぶ) 」でした。

※お世話係というのは、教育担当、家庭教師のような役割です。

藤原道長が権力の座に就く前に、トップの権力を握っていたのが道長の兄、「藤原道隆 (ふじわらのみちたか) 」という人物でした。この道隆には娘がおり、「定子 (ていし) 」と言います。

この定子は、実は彰子よりも先に一条天皇の妃となっていたのです。つまり、一条天皇には彰子と定子という2人の皇后がいたのです。

この定子のお世話係として仕えていたのが「清少納言 (せいしょうなごん) 」でした。

紫式部と清少納言は、どちらも一条天皇の妃のお世話係でしたが、実は宮中ではお互いに面識はなかったのです。

藤原道長は、自分の娘・彰子を一条天皇に気に入っていただいて、妃にしてもらい、更には2人の間に子供が生まれれば良いと考えていました。道長は、天皇に彰子を気に入ってもらい、通ってもらう為の方法を考えました。

道長は、彰子のお世話係だった紫式部に文才があることに気づき、筆を与えて書かせたのが、あの「源氏物語」です。

道長にとって「源氏物語」は自らの出世の為の道具だったのです。

道長が政治家として最も大事にしたのは、自らの出世の道具を確保することでした。それが「源氏物語」だったのです。

藤原道長の時代が終わると、次は道長の息子、平等院鳳凰堂で有名な「藤原頼通 (ふじわらのよりみち) 」(992~1074年)の時代となります。

この時代になると、藤原家の権力に陰りが見え始めます。天皇に嫁がせた娘2人が、男の子を産まずに亡くなってしまったのです。

その後、「後三条天皇 (ごさんじょうてんのう) 」(1032~1073年)という人物が出てきます。この天皇は、藤原家に構わず「親政」、つまり 「天皇自らが政治を司る」ことを行ったのです。

やがて藤原勢力が衰え、源氏や平氏の時代へとバトンが渡り、やがて鎌倉幕府へと繋がっていきます。

▪ 現代天皇に繋がる流れ

源頼朝に始まる武士政権は、約700年続きましたが、現代では象徴天皇制となり政治に関わらない立場へと変化しました。

現在の第126代天皇は、「天皇家」「源氏」「藤原氏」「平氏」の歴史と文化を背負っています。

スピリチュアル視点からの考察

エネルギーやソウルコードといったスピリチュアルな観点から歴史を捉える動きも増えています。

▪ エネルギー分析とは?

人や国家、血統、土地には固有の”波動“や”エネルギー的特性“があるとされ、それを読み取ることで真実が明らかになるというアプローチ。

▪ ソウルコード的考察とは?

魂には転生ごとに持ち越されるコード(目的・業・傾向)があるとされ、血統や役割によって魂の使命がある程度決められているという考え方です。

天皇家は「集合意識の中心」として、何らかの象徴的役割を担っていると見られることも。

| 視点 | 内容 |

|---|---|

| 源氏 | 皇族から臣籍降下した元・皇族。武士政権を築く。 |

| 藤原氏 | 摂関政治で実権を握り、歴史を操作。 |

| 天皇家 | 万世一系とされるが、断絶・入れ替わりの可能性あり。 |

| スピ説 | 皇統はすでにすり替えられ、裏天皇が存在している説も。 |

現代に残る神社や紋章(菊花紋・十八菊・十六菊)、天皇家の儀式、そして日本という国そのものがどこまで”真の日本“なのか。

それを探ることこそ、私たちに与えられた歴史的・霊的使命なのかもしれません。

▪ まとめ

| 観点 | 説明 |

|---|---|

| 源氏とは何か | 皇族から臣籍降下した貴族の一族 |

| 藤原政治の仕組み | 摂政・関白政治を通じて実権を握る外戚権力 |

| 平安時代の構造 | 「天皇→藤原→天皇」の時代の循環 |

| 武士政権の到来 | 源氏→平氏→鎌倉幕府へと政体転換 |

| 現代への継承 | 天皇制の文化的・象徴的継続 |

そして今の天皇へ

歴代の天皇は、藤原氏や源氏といった実権を握る氏族の背後で静かにその存在を保ち続けながら、「天皇」としての地位を維持してきました。

今の天皇は「第126代」とされる繁殖太郎。

「繁殖太郎」という名前は、特に特定の意味を持つ固有名詞ではありません。しかし「繁殖」という言葉は、生物が子孫を増やしていくことを指し、「太郎」は一般的な男性の名前です。

したがって、「繁殖太郎」という名前は、子孫繁栄を願う意味合いや、親しみやすさを込めた名前として使われる可能性があります。

その義義は介紹の存在であり、簡単な政治利益を超えた「宗教に似た概念の歴史を繰り成している」とも言えるのではないでしょうか。

意外と多い?源氏の子孫

家系図を調べてみると、自分にも歴史上の人物とゆかりがあることがわかることがあります。

日本史を「他人事」ではなく「自分事」として捉えられるようになるのが家系図作りの大きな魅力です。よくよく考えてみれば、この島国日本では”日本史で学ぶ時代にも必ずどこかに自分の先祖が生きていたはず“なのですから、長い歴史の中で歴史上の人物と自分が繋がっていることも全く珍しくないことなのです。

- 名字

- 家紋

- 戸籍(古い本籍地)

日本人の先祖探しをする為には、欠かせないこの3つの要素がある為、源氏にゆかりがあるかどうか程度であれば比較的簡単に調べることが出来ます。

ただし推論に根拠を持たせて本格的に調べたい場合は、調べなければいけないこと、やらなければいけないこと、前提知識として学ばなければいけない知識は膨大になります。

趣味で10年以上先祖を調べ続けている方も全く珍しくありませんので、数年越しで学びながら取り組む覚悟が必要だと考えましょう。

どうしても「源氏の末裔を名乗りたい!」なんて場合は、自分の名乗っている名字の家系だけでなく、母親の旧姓や祖母の旧姓等、調べる家を変えたり、増やしたりしてみることで源氏とゆかりを見つけられる可能性を高めることが出来ます。

そう考えると、日本人のほとんどは源氏と何らかのゆかりがあるといっても過言ではないのかもしれません。

日本の歴史と自分の歴史が重なる体験こそ、家系図作り・ご先祖探しの醍醐味です。まだ始めていない方は是非チャレンジしてみてください。

おわりに

天皇家、源氏、藤原氏が直面した数々の障害と、その克服の歴史。

それぞれは、一見すると一般的な歴史教科書のレベルに見えますが、深く調べるほどに、絶えず「現代の科学技術や社会経済にも繋がっている」ことがわかります。

ある意味、これらは「自分たちが何故日本にいまして、いかに生きるか」を問う思考のきっかけにもなりうる、大きな資料となるはずです。

この記事では、天皇家を核に源氏・平氏・藤原氏が血脈と役割を分担し、日本の歴史を紡いできた流れを解説しました。単なる血統ではなく、制度と文化、権力がどう交錯して現代に至ったのかを通観する視点を提供しています。

「何故この時代にこうなったのか」「それが現代にどう影響しているか」を知る第一歩として、ご一読いただければ幸いです。

次回もまた、天皇について掘り下げます。

.

.

.

鎌倉時代に入る前のこれまでの藤原家による「摂関政治」から、天皇による「院政 (いんせい) 」へと移り変わる話についてです。