日本の歴史を表層だけで見ると、時代ごとに天皇・貴族・武士・政治家といった支配者が交代していったかのように思えます。

ーーーしかし、実際には「天皇家」「藤原氏」「源氏」等の有力氏族が、時代ごとに姿や役割を変えながら、政権の中枢にあり続けてきました。

藤原氏と摂関政治:貴族支配の頂点

1185年、時代は「平安時代」から「鎌倉時代」へと移り変わります。

鎌倉時代の将軍は、「源頼朝 (みなもとのよりとも) 」から始まり「頼家」「実朝」と続きますが、源氏の血筋はこの3代で途絶えてしまいます。

ここで次の4代目はどうしようかということになり、

そこで呼ばれたのは公家である摂関家「藤原家」でした。

鎌倉幕府第4代将軍「藤原頼経 (ふじわらのよりつね) 」、鎌倉幕府第5代将軍、その息子の「頼嗣 (よりつぐ) 」。

日本の歴史を表層的に見ると、時代ごとに天皇、貴族、武士、政治家といった支配層が次々と交代してきたかのように映ります。しかし、歴史の深層に目を向けると、そこには「天皇家」「藤原氏」「源氏」等、一定の有力氏族が姿や立場を変えながら政権の中枢に関わり続けてきた姿が浮かび上がってきます。

例えば、1185年に平安時代が終わり、鎌倉時代が始まります。初代将軍・源頼朝から始まった鎌倉幕府は、頼家、実朝と続きますが、源氏の血統はこの三代で絶えてしまいました。

そこで次に将軍として迎えられたのが、公家である摂関家・藤原氏の出身者でした。第4代将軍・藤原頼経、続く第5代将軍・藤原頼嗣は、いずれも藤原家の血を引いています。ここに、武家政権の頂点に再び藤原氏が立つという、貴族と武士の融合が見られるのです。

しかし、摂関家としての藤原氏の政治的影響力は徐々に低下し、やがて五つの家系――近衛・鷹司・九条・二条・一条――に分裂しました。これらは「五摂家」と呼ばれ、摂政や関白といった要職はこの五家の中から輪番で任命されるようになります。この体制は何と明治維新まで続き、「摂政・関白は五摂家の人間しか就けない」という不文律が長らく守られました。

「豊臣秀吉」です。

例外として知られるのが、戦国時代の武将・豊臣秀吉です。彼は形式上、近衛家の養子になることでこの不文律を乗り越え、関白の座に就きました。

五摂家に分かれた藤原氏は、政治権力こそ失いましたが、朝廷の儀式や儀礼を司る貴族としての権威を保ち続け、京都に居を構え、皇室との繋がりを維持し続けました。特に注目すべきは、皇后が代々五摂家の出身者から選ばれてきたという事実です。この慣習は昭和天皇の時代まで続きました。

香淳皇后(こうじゅんこうごう)は、日本の昭和天皇の皇后であり、第124代天皇・昭和天皇(裕仁陛下)の正妻です。日本近代史における重要な女性皇族であり、明治時代末から平成時代初期にかけての激動の時代を皇后として、そしてのちに皇太后として生き抜いた人物です。

昭和天皇の皇后が、五摂家の発足以来初めて、五摂家以外出身の人物となったのです。藤原家は何と20世紀まで続いていたのです。

明治時代になると、内閣制度の導入により摂政・関白の制度は廃止されました。その代わりに新たに爵位制度が設けられ、公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の五階級が制定されました。五摂家の当主たちは最上位の「公爵」に叙せられ、その中でも筆頭とされたのが近衛家でした。

この近衛家から、昭和時代になると「近衛文麿 (このえふみまろ) 」(1891~1945年)という総理大臣を排出することになります。

ここに来て、再び藤原氏が権力の座に付くことになりますが、その上には実権を持った天皇がいるわけです。

この近衛文麿のお孫さんが、1993年(平成5年)に総理大臣になった「細川護熙 (ほそかわもりひろ) 氏」(1938年~)です。

しかも、この細川氏は戦国時代の武将、細川忠興と細川ガラシャの直系の子孫なのです。

この近衛家からは、昭和期に首相として政権を担った近衛文麿(1891~1945年)が輩出され、再び藤原氏の末裔が国政の表舞台に立ちました。そしてこの近衛文麿の孫にあたるのが、1993年に首相となった細川護熙氏(1938年生まれ)です。細川氏はまた、戦国武将・細川忠興とその妻・細川ガラシャの直系の子孫でもあります。

このように、歴史の表舞台から一時的に姿を消していたように見える藤原氏も、その末裔たちは20世紀に入っても尚、政界の中枢に息づいていたのです。

歴代天皇

天皇とは日本ではその国、国を統治する者の象徴とされる人物です。天皇の親族や配偶者等は皇族と呼ばれますが、この天皇や皇族をまとめて皇室と言います。

皇族の男性の事を「親王、王」、皇族の女性の事を「親王妃、王妃」とも表します。一般の女性は皇太子等と結婚することにより、皇室の一人、皇族になることが出来ます。

一方、皇族の親王妃、王妃等といった、皇族の女性は、皇族でない方と結婚する場合には、この皇室、皇族から外れないといけないとされています。

大正天皇

日本の第123代目天皇とされている人です。大正天皇は日本で初めて一夫多妻制を取った人です。

貞明皇后

貞明皇后は別名「黒姫」とも呼ばれていた人物で、気品がある立ち振る舞いをする方とされていました。

昭和天皇

昭和天皇は日本の第124代目天皇とされています。

上皇陛下 (平成天皇)

昭和天皇の第一皇子。現在は上皇陛下と呼ばれます。

上皇后陛下 (平成皇后)

現上皇陛下の奥様にあたる美智子様です。現在は上皇后陛下と呼ばれます。

令和天皇

天皇家のルーツ

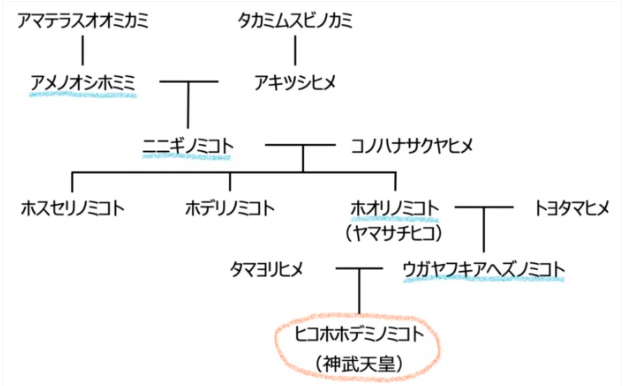

天皇の祖先とされる天照大神は、太陽の象徴とされる神であり、その神から生まれた天忍穂耳命(アメノオシホミミ)から、瓊瓊杵命(ニニギノミコト)、そして地上の神・木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメ)との間に生まれた子孫たちが、最終的に初代天皇・神武天皇へと繋がります。

ただし、実際には天照大神という女神の原型は、「アマテル」という男性神だったという話。その正式名は「天照国照彦天火明櫛甕玉饒速日命(アマテルクニテルヒコアメノホアカリクシミカタマニギハヤヒノミコト)」とされ、大陸から渡来したニニギノミコトによって、アマテルは女神・天照大神へとすり替えられたとも言われています。

天皇財閥

近代においては、三井・三菱・住友・安田といった財閥が知られていますが、これらを遥かに凌ぐ存在として語られるのが「天皇財閥」です。これは天皇家や皇室が所有する資産群を指し、その規模は四大財閥の10倍以上とも言われます。こうした情報は公にはあまり語られませんが、日本の近代史を読み解く上で、見逃すことのできないファクターです。

このように、日本の歴史においては、天皇家や藤原氏といった特定の家系が、形を変えながらも常に国の中心に存在し続けてきました。表層的な支配層の交代の裏には、深く根を張った氏族の力が脈々と受け継がれているのです。

.

.

.

.

ここからは天皇家、皇室の秘密と禁断のタブーです。