昔一回ディズニーランド&シーに行きました。12月でしたが刺さるような寒さで(地元とは体感温度が違うので)めっちゃ寒かった記憶。

序章:夢の王国を築いた男、ウォルト・ディズニーの肖像

ウォルト・ディズニーのキャリアは、単なるアニメーターの成功物語として語るには不十分であり、むしろ創造性と経営手腕が複雑に絡み合った稀有な人物の軌跡として捉えるべきです。彼は自身を「ウォルト・ディズニー・カンパニーという交響楽団の指揮者」だと繰り返し語っており、その言葉は彼の役割の進化を端的に示しています。初期にはアニメーションスタジオを設立し、自らも絵を描いていましたが、1928年の『蒸気船ウィリー』が公開される頃には既に自らアート制作に携わることをやめていました。彼は創造的なアイデアとビジョンを持っていましたが、実際の絵を描く作業は他の才能あるアニメーターたちに委ねていたのです。

彼の完璧主義は、質の高い作品を生み出す原動力となりましたが、同時に制作費を膨張させ、幾度となく財政難を招く原因ともなりました。しかし、この度重なる財政的な苦難は、彼を単なるクリエイターに留まらせることなく、新たな収益源を模索する事業家へと変貌させました。キャリアの後半に入ると、ウォルトはアニメーション部門の現場を「ナイン・オールド・メン」と呼ばれる主要なアニメーターたちに任せるようになり、その代わりにテレビやディズニーランドといった、当時の映画業界の常識を覆す新事業に注力するようになりました。この明確な戦略的シフトは、彼が特定のジャンルを超えて、エンターテイメントそのものの未来を構想していたことを示しています。

ウォルトが構想したディズニーランドは、単なる遊園地ではありませんでした。それは、「あらゆる世代の人々が一緒になって楽しめる」“ファミリー・エンターテイメント”という彼の明確な哲学に基づいた、壮大な「テーマショー」でした。彼は、映画の世界を現実で体験出来る「体験型アトラクション」こそが、次世代のエンターテイメントを握る鍵だと見抜いていました。ゲストは冒険、歴史、ファンタジー、未来をテーマにした非日常的な世界を、人間の五感全てを使って楽しむことが出来、この構想こそが、現代の没入型エンターテイメントの概念を70年も先取りしていたと言えるでしょう。ウォルトの生涯の軌跡は、芸術的な完璧主義が財政的苦境を招き、その苦境を乗り越えるために新たな事業領域を開拓するという、一見矛盾した連鎖を繰り返すことで、今日の巨大企業を形成したことを物語っています。

第1章:ウォルトの初期キャリアと「オズワルド」の悲劇

ウォルト・ディズニーの成功の物語は、多くの苦難から始まりました。若き日の彼は、ミズーリ州カンザスシティで「ラフ・オー・グラム・スタジオ」というアニメ会社を設立しましたが、わずか2年で資金難から破産を経験しました。この破産の主な要因は、彼のアニメーションに対する完璧主義が制作費をかさませたことに加え、当時の販売代理店が利益の大部分を搾取していた為、事業に再投資する資金がほとんどなかった為でした。この痛恨の挫折を経験し、所持金わずか40ドルでロサンゼルス行きの列車に飛び乗ったウォルトは、「失敗は行き止まりじゃない」という生涯の教訓を得たと言われています。

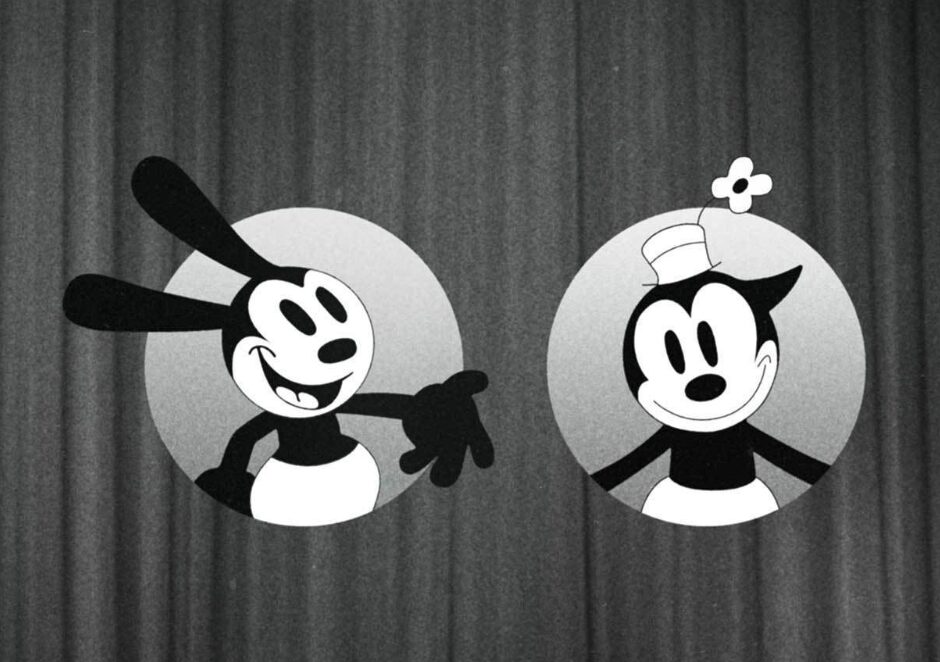

ハリウッドに渡ったウォルトは、兄のロイ・O・ディズニーと共同で『ディズニー・ブラザーズ・スタジオ』を設立し、新たなキャリアをスタートさせました。その後、『アリス・コメディ』シリーズの人気が低迷したことを受け、ウォルトと彼の才能あるアニメーター、アブ・アイワークスは、新しいアニメーションシリーズの制作を命じられ、そこでウサギのキャラクター「オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット」を生み出しました。

オズワルドは1927年にデビューし、当時の人気シリーズとなりました。しかし、1928年にウォルトが配給元のユニバーサル・ピクチャーズと制作費の値上げ交渉を行った際、悲劇が起こります。ウォルトは、オズワルドの版権が自分ではなく、配給元に全て所有されているという衝撃の事実を突きつけられました。更に、ユニバーサルのプロデューサーはウォルトのスタッフを引き抜き、スタジオにはアブ・アイワークスと彼の助手2人だけが残されるという事態に陥りました。

オズワルドの失権は、ウォルトにとって単なる事業上の失敗ではありませんでした。それは、自らの創造物と、共に働いてきた信頼出来る仲間を一度に奪われるという、極めて個人的で痛恨の経験でした。この苦い教訓は、ウォルト・ディズニー・カンパニーのその後の経営哲学に決定的な影響を与えました。この経験が、今日のディズニー社が「ミッキーマウス保護法」と揶揄されるほどの、世界でも類を見ない厳格な知的財産管理体制を敷く直接的な契機となったのです。

第2章:逆境が生んだミッキーマウス:知的財産権の概念の確立

オズワルドの権利とスタッフを失ったウォルトは、失意のどん底にいました。しかし、彼はこの逆境を新たな創造へと転じさせます。ロサンゼルスに向かう汽車の中で、彼は新たなネズミのキャラクター、ミッキーマウスを思いついたと言われています。

ミッキーマウスは、悲劇的な背景から生まれたキャラクターですが、そのデザインはオズワルドという原型から意図的に改良されたものでした。アブ・アイワークスが手掛けた初期のミッキーは、オズワルドのシンプルなデザインと似ていましたが、より親しみやすくする為に、耳を丸く短くし、鼻を黒く、尻尾を細くする等の変更が加えられました。当初ウォルトは「モーティマー」と名付けようとしましたが、妻のリリアンが「ミッキー」の方が親しみやすいと提案し、現在の名前に決まったというエピソードは、彼のクリエイティブなプロセスが身近な人々の声によって磨かれていたことを示唆しています。

以下に、オズワルドと初期のミッキーマウスのデザインの比較をまとめます。

| キャラクター名 | オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット | ミッキーマウス |

| 動物の種類 | ウサギ | ネズミ |

| 耳の形 | 長い耳 | 丸く短い耳 |

| 鼻の色 | 白い | 黒い |

| 尻尾の太さ | 太い | 細い |

| 登場時期 | 1927年 | 1928年 |

| 著作権の帰属 | ユニバーサル・ピクチャーズ | ウォルト・ディズニー・カンパニー |

ミッキーマウスのデザインは、時代と共に進化を続けています。初期は黒目がちでしたが、1939年以降は白目や眉毛が加わり、より豊かな感情表現が可能になりました。また、1938年の『ミッキーの巨人退治』では、天才アニメーターのフレッド・ムーアによって、硬い円形の頭から表情豊かな洋ナシ型へとデザインが変更され、キャラクターの魅力が飛躍的に高まりました。手が4本指で描かれているのも、当時のアニメーション技術の制約が理由であり、5本指にすると指が6本に見えてしまう為だったと言われています。

このように、ミッキーマウスは技術的な制約とクリエイティブな改良の歴史の中で形作られていきましたが、その誕生の根本にはオズワルドの失権という苦い教訓がありました。ウォルトは、自身の創造物の権利を他者に握られることの危険性を痛感し、この経験を教訓として、知的財産を自社で完全にコントロールするという、今日のディズニー社のビジネスモデルの根幹をなす思想を確立したのです。

第3章:ディズニーランド構想:常識を覆す「テーマショー」の誕生

ウォルト・ディズニーは、映画の世界で人々を感動させることが出来た次のステップとして、観客が「主観的に楽しめる体験型アトラクション」を生み出すことを構想しました。彼はディズニーランドを、単なる乗り物を集めた遊園地ではなく、「永遠に完成しない場所」と呼び、常に進化し続けることをその本質であると考えました。

この哲学に基づき、ディズニーランドは「テーマショー」として設計されました。それは、冒険、歴史、ファンタジー、未来といったテーマを持つ世界を、ゲストが五感全てを使って体験出来る空間です。パークのエリアがそれぞれ異なる世界観で区画されている構造は、ゲストが歩みを進めるごとに、まるで時間や物語の世界を移動しているかのような没入感を生み出すことを目的としています。この構想は、子供たちに夢と希望を与えるだけでなく、大人たちにも人類の歴史や物語の奥深さを感じさせる、多層的な体験の提供を目指していました。ウォルトのこのビジョンは、現代のデジタルエンターテイメント、特にVRやメタバースが目指す「現実と仮想の融合」という概念を、70年も前に物理的な空間で実現しようとした画期的な試みでした。

このような卓越したゲスト体験を実現する為、ディズニーテーマパークでは、「ハピネスの創造」というゴールを掲げ、「5つの鍵」と呼ばれる行動基準を定めています。その鍵とは、第一に優先されるべき「安全(Safety)」、相手の立場に立った「礼儀正しさ(Courtesy)」、物語を演出する「ショー(Show)」、そしてチームワークを通じて高める「効率(Efficiency)」です。これらの理念は、ウォルトの完璧主義とゲスト中心主義が融合したものであり、今日のテーマパーク運営の根幹をなすものです。

第4章:不可能を可能にした挑戦:資金調達と建設の舞台裏

ウォルト・ディズニーの壮大なビジョンは、常識外れの莫大な資金調達を必要としました。アナハイムのディズニーランド建設において、彼の完璧主義は、当初の建設責任者が見積もった数百万ドルを遥かに超え、最終的に1,700万ドル(現在価値で約170億円)にまで膨れ上がりました。これは、彼のビジョンを実現する為には、いかなるコストも厭わないという強い信念の表れでした。

度重なる財政危機に直面したウォルトは、当時地上波の二大勢力であったCBSやNBCに比べて弱小だったテレビ局ABCと、異例の提携を結びました。この提携は、ディズニーランドの建設プロセスをテレビ番組化することを目的としており、ABCは番組の放映権と引き換えに、パーク建設の為の資金提供と株式取得を行いました。この大胆な戦略は、映画業界がテレビを敵視していた時代にあって、常識を覆すものでした。ウォルトは、テレビというメディアを資金源として活用すると同時に、完成前のパークを宣伝するという、画期的なビジネスモデルを構築したのです。

ウォルトの死後、遠く離れた日本でも、ディズニーランド誘致という壮大な挑戦が始まります。東京ディズニーランドの構想は、京成電鉄が千葉県浦安沖の埋め立て地にレジャー施設を計画したことから始まりました。しかし、その道のりは困難を極めました。特に、埋立地の漁業補償交渉は難航し、誘致交渉も日本の著作権意識の低さ等が背景にあり、最初は全く相手にされませんでした。この不可能とも思える挑戦を乗り越えたのが、オリエンタルランドの高橋政知氏でした。彼は連日連夜、漁業関係者と酒を酌み交わして関係性を築き、最終的に交渉を成功に導きました。

アナハイムと同様、東京ディズニーランドの建設も「ショー・クオリティ」へのこだわりから、当初予算の1,000億円から最終的に1,800億円近くまで膨れ上がりました。設立間もないオリエンタルランドにとって、この巨額の資金調達は絶望的な挑戦であり、銀行からの融資も難航しました。しかし、高橋氏の独断による契約締結や、協調融資の決定によって建設は遂行されました。

これらの事例は、ディズニーランドの創成が、ウォルトの天才的なビジョンだけでなく、弟のロイや日本の高橋氏のような、現実的な課題を粘り強く解決した「裏方のヒーロー」たちの存在によって支えられていたことを示しています。偉大な夢は、それを現実にする為の地道で困難な挑戦があって初めて実現するのです。

以下に、アナハイムと東京のディズニーランドにおける建設費と資金調達の比較をまとめます。

| パーク名 | アナハイム・ディズニーランド・パーク | 東京ディズニーランド |

| 開業年 | 1955年 | 1983年 |

| 建設費用 | 見積もり: $200万〜$500万 最終: $1,700万 | 見積もり: 1,000億円 最終: 1,800億円 |

| 主要な資金調達元 | ABCテレビとの提携、個人融資 | 銀行からの協調融資、スポンサー企業 |

| 資金調達における課題 | 度重なる財政危機、巨額のコスト増、 映画業界との対立 | 設立間もない会社の信用力不足、 前例のなさ、巨額のコスト増 |

| 解決策 | テレビ番組化による資金獲得と宣伝 | 銀行や出資企業との粘り強い交渉、 地元との関係構築 |

第5章:ウォルト・ディズニーの経営思想とレガシー

ウォルト・ディズニーのリーダーシップは、彼が直面した数々の困難から生まれた実践的な哲学に根差していました。彼の経営思想は、創造性、顧客中心主義、そして信頼とチームワークを重視するものであったと分析されています。彼は常に新しいアイデアを追求し、リスクを恐れずに挑戦し続けました。この「夢を追い求める姿勢」が、従業員の創造性を引き出す原動力となりました。

彼の成功の秘訣は、しばしば「4つのC」に集約されます。それは「好奇心(Curiosity)」、「自信(Confidence)」、「勇気(Courage)」、「継続性(Constancy)」です。ここで特筆すべきは、彼の言う「自信」は、単なる成功体験から生まれるものではなく、カンザスシティでのスタジオ破産やオズワルドの権利喪失といった「逆境を乗り越えた経験値」から醸成されるという考え方です。この考え方は、彼の波乱に満ちた人生そのものを反映したものです。「勇気」は、失敗を恐れずに挑戦する姿勢であり、当時タブー視されていたテレビ業界との提携や、莫大な借金を背負ってのディズニーランド建設といった大胆な決断に表れています。そして「継続性」は、目的を失わずに日々努力し続ける姿勢を指し、この哲学こそが「永遠に完成しない場所」という彼のビジョンと共鳴し、ディズニー社が絶えず進化を続ける基盤となりました。

ウォルトの個人的な苦難が彼の経営哲学を形成し、その哲学が「世界中の人々を楽しませ、好奇心を満たし、ひらめきと感動をお届けすること」という今日の企業理念にまで深く浸透しました。この哲学は、彼が亡くなった後も、社員の行動基準として明文化された「5つの鍵」のように、組織全体に根付いており、ウォルトのレガシーが時代を超えて企業を導き続けていることを示しています。

結論:永遠に完成しない「物語」

ウォルト・ディズニーの挑戦とレガシーは、単なるエンターテイメント企業の成功物語に留まらず、芸術的なビジョンと現実的な経営手腕、そして逆境から生まれた実践的な哲学が、いかにして世界を変える力を持つかを雄弁に物語っています。彼のキャリアは、創造的な天才が、自身の完璧主義とそれを起因とする財政的苦難を乗り越え、新たなビジネスモデルと哲学を確立する過程でした。

オズワルドの権利喪失という悲劇は、ミッキーマウスという新たな象徴を生み出しただけでなく、今日のディズニー社のビジネスモデルの根幹である知的財産権の徹底管理という思想を深く刻み込みました。そして、興味深いことに、そのオズワルドの権利は、2006年にウォルト・ディズニー・カンパニーに返還されました。約80年の時を経て、過去の悲劇が和解という形で完結したこの出来事は、ウォルトの苦難とレガシーを象徴する、まさにディズニーらしい「物語」と言えるでしょう。

また、彼の「永遠に完成しない場所」という哲学は、技術革新の時代においても尚生き続けています。今日のディズニー社は、CG技術の導入等により表現力を飛躍的に向上させつつも、伝統的なストーリーテリングと「ハピネスの創造」という理念を融合させることで、世代を超えて人々を魅了し続けています。ウォルト・ディズニーが築いた夢の王国は、彼個人の物語の終着点ではなく、彼の哲学とビジョンが受け継がれ、日々進化を続ける「物語」そのものなのです。

.

.

.

みんな大好きディズニーランドに対してもっと知りたい人へ^^

コメント