第1章:序論 – 虚言、音声、そして精神医学の交差点

1.1. 本報告書の目的と対象範囲

本報告書は、

虚言癖と言葉の周波数、科学とスピリチュアルの見方について、特に知能は高いが精神遅滞がある人物の虚言がヘルツや周波数といった科学的観点からどのように発せられているのか?

という複雑な問いに対し、多角的な専門的知見を統合し、包括的かつ詳細な分析を提供することを目的としています。虚言が発せられる際の神経科学的および生理学的メカニズムを解明し、それが声の周波数という物理的指標にどのように現れるかを考察する。同時に、「周波数」や「波動」といった用語が科学的文脈とスピリチュアルな文脈でどのように異なって使用されているかを明確に区別し、誤解を解消する。

最終的に、「特定の分野で高い知的能力を持つ一方、コミュニケーションや社会的な適応、行動制御に著しい困難がある」という特定の症例に焦点を当て、その虚言の背景にある複雑な要因と、それに対応する為の適切なコミュニケーションおよび支援方法を提示する。

1.2. 質問の背景:複雑な症例と根源的な問い

「情緒や対人関係の成熟が遅れている」という概念は、臨床的には「高機能知的障害」や、知的障害を伴う「自閉症スペクトラム障害(ASD)」等、複数の診断が重なる複雑な状態を示唆する。

知的障害の定義は、単に知能指数(IQ)が低いことだけではなく、学習や問題解決といった認知機能と、コミュニケーションや社会参加といった適応機能の両方に有意な制限がある状態を指す為、IQが高いという認識と適応機能の困難が併存することは珍しくない。

この一見矛盾した知的能力と適応能力のギャップこそが、当該人物の虚言の背景にある心理的苦痛と深く結びついている可能性が高い。この問いの背後には、単なる情報収集を超えた、特定の個人の行動様式を深く理解したいという強い探求心が感じられる。

この表現に最も近い専門的な概念は、「高機能知的障害」または「知的発達症」に伴う特性のアンバランスさです。

| 表現 | 特徴とニュアンス | 補足 |

| 知的機能と適応機能の間に大きなギャップがある | 知能検査の数値は高いが、日常生活、社会生活、対人関係等における適応能力が著しく低い状態。専門機関でよく用いられる、現状を最も正確に説明出来る表現です。 | 知的障害の診断は、知能(IQ)だけでなく、適応機能の障害も基準となります。ご提示の事例は、この適応機能の困難さが目立っている状態と考えられます。 |

| 知的発達のアンバランスさが大きい | 「知能」の中の特定の能力(例:語彙力、知識)は高いが、他の能力(例:論理的思考、臨機応変な対応)や、社会性・感情のコントロールに遅れがある状態。 | 特に「高機能」と呼ばれる軽度知的障害や、知的障害を伴う自閉スペクトラム症(ASD)等で見られる特性です。 |

| 軽度知的障害に伴う 発達の凸凹(でこぼこ) | 発達全体としての知的水準は「軽度」の範囲にあるが、特定の能力(「知能の高さ」と認識される部分)が突出して優れている一方、社会的なスキルや情緒的な制御が未熟である状態。 | 「凸凹」は、専門家と当事者の間で、能力の偏りを表現する際によく使われる言葉です。 |

1.3. 専門的視点からの本件へのアプローチ

本報告書では、虚言という人間の行動を、神経科学、生理学、音声学、そして精神医学の専門的視点から統合的に分析する。まず、虚言が脳内でどのような認知プロセスを伴うかを神経科学的に解説し、それが身体の生理的ストレス反応を介して、声の物理的特徴にどう影響するかを段階的に説明する。

次に、科学における「周波数」とスピリチュアルな「波動」の概念的な違いを厳密に区別し、誤解を招く言説に批判的な視点を導入する。

最後に、知的障害や発達障害の特性が虚言の発声メカニズムにどのような特異性をもたらすかを考察し、科学的知見に基づいた実践的なコミュニケーションと支援の方向性を示す。このアプローチにより、感情的な判断を排し、客観的な根拠に基づいた深い理解を追求する。

第2章:虚言の科学的メカニズムと音声学的指標

2.1. 脳神経科学的虚言モデル:前頭前野と認知負荷

虚言は、真実を語ることよりもはるかに複雑な認知プロセスを伴う。脳科学の観点から見ると、嘘を付くという行為は、単なる情報伝達ではなく、真実を抑制し、矛盾のない虚偽の情報をリアルタイムで生成するという、高い「認知負荷」を要するタスクである。

fMRI(機能的磁気共鳴画像法)やEEG(脳波検査)を用いた研究では、この認知プロセスが脳の特定の領域の活動増加と関連していることが報告されている。具体的には、虚言時には、思考、計画、感情の制御といった「実行機能」の中枢である前頭前野(特に前頭前野皮質)と頭頂葉の活動が有意に増加することが示されている。

この前頭前野の活動増加は、虚言が単一の機能ではなく、複数の認知機能の統合を必要とすることを示唆している。例えば、真実を抑制しつつ、虚偽の物語を生成する為には、ワーキングメモリ、エラー監視、そして反応抑制といった機能が同時に働く必要がある。

この多大な脳のリソースを消費するプロセスが、後述する生理的ストレス反応の直接的な原因となり、それが声の物理的特徴に影響を与えるという一連の連鎖が形成される。

2.2. 生理学的虚言モデル:ストレスと自律神経系

虚言に伴う脳内の認知負荷は、身体的なストレス反応を引き起こす。この生理的変化は、呼吸、脈波、皮膚電気活動といった末梢神経系の反応を測定する伝統的なポリグラフ(嘘発見器)の根拠となってきた。しかし、より微細な身体的変化、特に音声に現れる兆候が、虚言検知の新たな焦点となっている。

虚言時の心理的ストレスや不安、緊張は、発声器官に直接的な影響を及ぼす。声帯の周囲の筋肉が緊張することで、声帯の振動数が変化し、その結果、声の基本周波数(f0)やピッチ(音の高さの聴覚的相関)が上昇する傾向があることが複数の研究で示唆されている。

この声のピッチ上昇は、意図的にコントロールすることが難しい無意識的な生理的「漏れ(leakage)」として捉えられている為、視線をそらすといった身体的ジェスチャーよりも信頼性の高い虚言の兆候と見なされる場合がある。

また、虚言時の音声変化は、ピッチ上昇だけでなく、話速の変動(速くなったり遅くなったり)、不自然な休止やためらい、声の震え、そして単調な発話といった複数の要素が複合的に現れる。これらの変化は、嘘の目的(処罰回避か他者への配慮か)、嘘を事前に準備したかどうか、そしてコミュニケーションの様式(対面か電話か)によっても影響を受ける。

このことから、音声分析による虚言検知は、単一の「周波数」の測定で完結するものではなく、文脈に依存する複雑な多次元的分析であることを理解する必要がある。

2.3. 音声学から見た虚言の兆候:基本周波数(F0)、ピッチ、話速

音声学の観点から見ると、虚言は複数の音響的特徴の変動として捉えられる。最も一貫して報告されているのは、声の基本周波数(f0)の上昇である。

f0は声帯の振動数であり、この振動数がストレスによる声帯の緊張で増加することで、聴覚的には声のピッチが上昇したように聞こえる。

このピッチ上昇は、嘘を付くことによって生じる認知的不協和や、露見することへの恐怖が引き起こす生理的興奮状態と密接に関連している。また、話速や休止の長さにも変化が現れる。

虚言者は、話の内容をコントロールしようとして話す速度が速くなったり、逆に情報を捏造する為に不自然な間が生じたりすることがある。しかし、これらの音声特徴は、あくまで虚言に伴う生理的・心理的ストレスの結果であり、それ自体が悪意ある虚偽の意図を直接的に示すものではない。したがって、これらの変化は虚言の「兆候」として解釈されるべきであり、絶対的な「嘘の証明」とはならない。

第3章:科学とスピリチュアルの周波数論争

3.1. 科学における「周波数」の定義と応用

科学において「周波数」とは、物理的な振動や波動の回数を指す厳密な概念であり、ヘルツ(Hz)という単位で測定される。この概念は、音声学や脳科学といった分野で広く応用されている。

音声学における周波数:

声の基本周波数(f0)は、声帯が1秒間に振動する回数であり、声のピッチ(音の高さ)の物理的相関として扱われる。

脳科学における周波数:

脳波(EEG)は、脳内の神経細胞の電気的活動を周波数帯域で捉える。例えば、β波(13−30Hz)は覚醒時や集中時、α波(8−13Hz)はリラックス時、δ波(0.5−4Hz)は深い睡眠時に優勢となる。これらの周波数帯は、人間の意識や心理状態を客観的に評価する上で重要な指標となる。

科学における周波数は、客観的測定が可能であり、実験や研究を通じて再現性のある知見を構築する基盤となる。

3.2. スピリチュアルにおける「波動」の概念と批判的分析

一方、スピリチュアルな文脈で用いられる「波動」は、科学的な周波数とは全く異なる、非物質的で形而上学的な概念である。この概念は、しばしば「量子力学」や「周波数」といった科学的な専門用語を引用することで、あたかも科学的根拠があるかのように見せかける傾向がある。しかし、スピリチュアルな「波動」には、物理的な測定方法や、科学的検証を可能にする再現性のある定義が存在しない。

この言説の拡散は、人間の「確証バイアス」という認知的な傾向と深く関連している。人々は自分が信じたい情報を選択的に集め、信じない情報には目を向けない傾向がある。例えば、「波動を整えると健康になる」と信じる人が、たまたま体調が良くなった場合、それを「波動の効果」と結論付けてしまう。逆に、効果がなくても「まだ波動が整っていないだけ」と考えることで、信念が更に強化されてしまうという、反証不可能な理論体系が形成される。

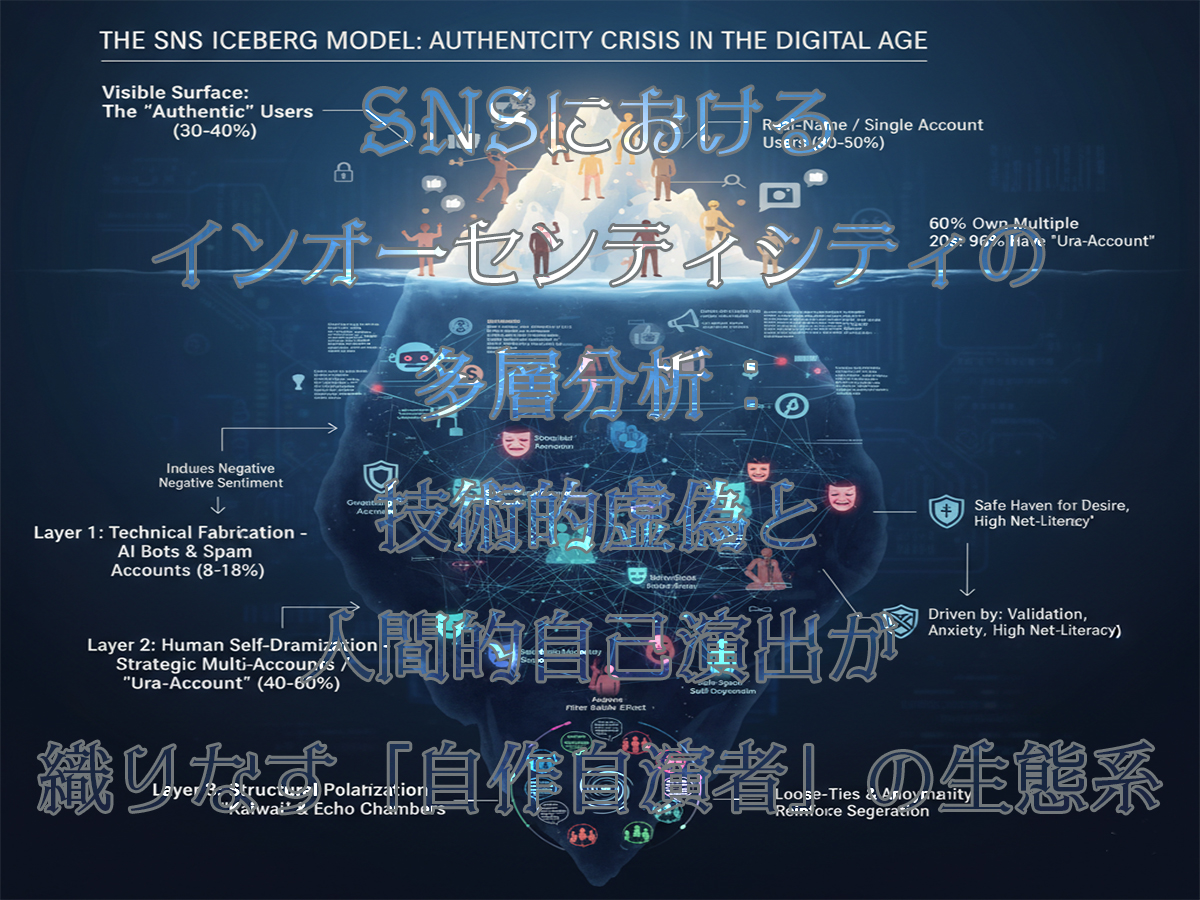

3.3. 誤情報の蔓延と確証バイアス

科学的な虚言検知技術(ポリグラフ、音声分析)は、その信頼性に限界があることを認めている。100%の嘘発見器は存在しないというこの不確実性は、人々の間に不安や不信感を生み出す可能性がある。スピリチュアルな言説は、この科学的な限界という空白を埋める形で広まることがある。

すなわち、科学的アプローチが「不確実性」を提示するのに対し、スピリチュアルなアプローチは「直感やエネルギーで真実がわかる」という形で、絶対的な答えを提供する。

この構造が、科学的根拠のない「波動」の概念を、虚言という複雑な人間行動の解明を求める人々の間で受け入れやすくしている。虚言が発する「周波数」を科学的に分析する際には、この言葉の混用と、それを受け入れてしまう人間の心理的な背景を理解することが不可欠である。

虚言・音声分析における科学とスピリチュアルの概念比較

| 概念 | 科学的定義 | スピリチュアルな解釈 | 比較の目的 |

| 周波数 (ヘルツ) | 音声や脳波の振動数を物理的に測定する単位。 | 人間の感情、オーラ、エネルギーの状態を表す非物質的な指標。 | 科学的検証の可否、客観性の有無を明確にする。 |

| 虚言の検知 | 脳活動 や生理反応(声のピッチ上昇 、心拍数等)の変化に基づく。 | エネルギーの乱れ、オーラ、直感の変化として捉える。 | 根拠の性質(客観的データ vs. 主観的感覚)を対比させる。 |

| 根拠 | 実験、論文、客観的データ、再現性、統計的有意性。 | 個人の体験、信念、感覚、反証不可能な理論。 | 信頼性の評価基準(科学的方法論 vs. 個人的信念)を提示する。 |

| アプローチ | 測定、分析、仮説検証、批判的吟味、専門家によるレビュー。 | 感応、共鳴、信じること、直観の活用。 | 複雑な現象に対するアプローチ方法の根本的な違いを解説する。 |

第4章:「能力に偏り(かたより)があり、社会的な適応に困難を抱えている人物」という症例の深掘り

4.1. 臨床診断の複雑性:知能指数(IQ)と適応能力のギャップ

知的能力(IQ)は高いという認識がある一方で、社会生活における適応行動に困難を抱えている状態を示唆している。知的障害は、IQの低さ(一般に70未満)だけでなく、コミュニケーションや社会参加といった適応機能の制限によって診断される。この為、IQテストで高い点数を取れる、あるいは特定の分野で卓越した知識を持つ人物であっても、日常生活や人間関係において困難を抱えることはあり得る。この認知的能力と適応能力のギャップこそが、当該人物の虚言の背景にある心理的苦痛と深く関連している。

このような人物の虚言は、社会的な期待と自己の能力とのギャップを埋める為の「自己防衛」として機能している可能性が高い。社会から期待される役割を果たせない、あるいは他者と比較して自己の能力の低さに直面する経験が積み重なると、不安や自己肯定感の低下を招く。この低下した自己肯定感を守る為、あるいは他者からの否定的な評価を避ける為に、「その場しのぎの嘘」や「自分を守る為の嘘」を衝動的に使用するようになる。これは、認知症の人物が記憶の欠落を想像で埋め合わせる行為と類似しており、自身の認知的不協和を解消し、心理的な安定を保つ為の無意識的な戦略である可能性がある。

4.2. 知的障害における虚言の分類:悪意ある嘘、自己防衛、そして作話(Confabulation)

当該症例の虚言を理解する上で、その動機を正確に分類することは極めて重要である。虚言は、その背景にある心理的要因によって、大きく3つの類型に分けられる。

- 悪意ある嘘:

詐欺や他者への操作を目的とした意図的な虚言。これは、反社会性パーソナリティ障害や演技性パーソナリティ障害といった二次障害が背景にある場合に観察されることがある。 - 自己防衛の嘘:

不安、自尊心の低下、過去のトラウマから、自身を守る為に使用される無害な嘘。 - 作話(Confabulation):

虚言の中でも特に重要な概念で、本人は虚偽の意図がなく、記憶の欠損を無意識のうちに作り話で埋め合わせる現象である。認知症や特定の脳損傷(前頭前野、視床等)と関連付けられる神経精神医学的症状であり、本人はその発言が真実であると固く信じている為、「正直な嘘」とも称される。

この3つの類型は、本人に「罪悪感」や「嘘を付いた意識」があるかどうかで区別出来る為、生理的ストレス反応(ピッチ上昇等)の有無にも影響を与える。悪意ある嘘は露見することへの「恐怖」を伴う為、心理的ストレスが強く、ピッチの上昇等の生理的反応を引き起こす可能性が高い。一方、作話は「嘘を付いているという意識」がない為 、露見への恐怖や罪悪感が伴わず、生理的ストレス反応が観察されにくいと考えられる。

このことは、科学的な音声分析による虚言検知が、作話には有効ではない可能性を示唆している。

4.3. 虚言生成の認知・心理学的背景

知的障害や発達障害を持つ人物の虚言は、その認知・心理学的特性と深く関連している。

4.3.1. 衝動性と感情のコントロール

注意欠如・多動症(ADHD)の特性である「衝動性」は、虚言と密接に関連している。深く考えずに行動したり発言したりする衝動的な傾向から、その場の状況を乗り切る為に、反射的に事実と異なることを言ってしまい、後から辻褄が合わなくなることがある。

また、感情のコントロールが難しい為、注目を浴びたいという感情の高ぶりから、無意識のうちに話を誇張したり、作り話をしてしまうこともある。

4.3.2. 記憶の混乱と客観的事実の把握の困難性

自閉症スペクトラム障害(ASD)を持つ人物は、物事の捉え方や価値観が独特で、状況や自己を客観視することが難しい場合がある。これにより、周囲との認識のズレが生じ、結果的に「嘘を付いた」と誤解されてしまうことがある。また、作話の背景にあるように、記憶の欠損や時系列の混乱が、無意識的な作り話に繋がることもある。これらの虚言は、本人が事実と信じて疑わない為、追及しても意味がなく、むしろ関係性の悪化を招くことになる。

第5章:虚言が発する「周波数」の症例別分析

5.1. 発達障害に特有の音声特徴:非定型なプロソディと声の変調

知的障害や自閉症スペクトラム障害(ASD)を持つ人物は、定型発達者とは異なる固有の音声特徴を持つことが多い。これは、音声のピッチ、抑揚、リズム、話速といった「プロソディ」に現れる。ASDを持つ人物の音声は、全体的にピッチが高い、ピッチの範囲が広い(音調が不安定)、話速が遅い、アクセントのない単調な発話といった特徴が報告されている。また、知的障害を持つ人物は、声のトーンが抑圧されたり、爆発的な変調を示すことがあるとされている。

これらの「非定型な」音声特徴は、虚言による音声変化の分析を極めて複雑にする。定型発達者が虚言時に示すピッチの上昇や声の震えといった典型的な生理的ストレス反応は、元々存在する不安定なプロソディによって「ノイズ」としてかき消されてしまう可能性がある為である。

5.2. 知的障害を伴う人物の虚言と音声変化:先行研究のレビュー

当該症例の虚言時の音声プロファイルを分析するには、まずその人物の「通常の発話」がどのようなものであるかを正確に把握する必要がある。発達障害を持つ人物のコミュニケーションは、衝動性(ADHD)や一方通行な会話(ASD)といった特性を背景に持つことがある。また、過去に聞いたフレーズを文脈と関係なく繰り返す「エコラリア(反響言語)」 や、自分の関心事について一方的に話し続ける「マシンガントーク」 といった行動もみられる。(積極奇異型でこのような行動を起こしやすい)

定型発達者の虚言は、安定した通常の発話からの「逸脱」(例:ピッチの上昇)として現れる。しかし、当該症例は、そもそも通常の発話自体が「非定型」で、ピッチの変動や声の爆発的な変調を持つ。したがって、虚言による生理的ストレス反応が、すでに存在するピッチの不安定性と区別出来ず、真実と虚偽の音声的境界が曖昧になる。

この為、当該症例の虚言は、音声学的分析だけでは「嘘である」と断定することは極めて困難であり、行動、感情、過去の経験といった包括的な文脈の理解が不可欠となる。

5.3. 当該症例の虚言時の音声プロファイル:基礎的な音声特徴との相互作用

虚言の動機(自己防衛、作話、衝動性)と、当該人物の基礎的な音声特徴の相互作用を考察する。自己防衛の嘘では、不安や緊張による生理的ストレスがピッチの上昇や声の震えとして現れる可能性があるが、衝動性の高さ(ADHD特性)から生じる嘘では、より急激で制御不能なピッチの変化として現れるかもしれない。一方、作話では、虚偽の意図がない為、生理的反応がほとんど見られず、通常の発話との区別が困難になるだろう。

虚言の類型と当該症例における音声プロファイルの特徴

| 虚言の類型 | 主要な心理的背景 | 定型発達者における音声特徴 | 当該症例(知的障害/発達障害)における特異性 |

| 自己防衛の嘘 | 不安、自尊心の低下、過去のトラウマ | ピッチ上昇、声の震え、声量低下 | 感情制御の困難性により変化が誇張される可能性。基礎的な不安定なピッチにより、変化の検出が困難。 |

| 作話 | 記憶の欠損、実行機能の障害 | 生理的ストレスが少ない為、通常の発話と区別が難しい場合が多い。 | 本人に虚偽の意図がない為、生理的反応はほぼ現れないと考えられる。音声分析は不適切。 |

| 衝動的な嘘 | 衝動性の高さ、感情の高揚 | 急激なピッチ上昇、話速の増加。 | ADHD特性により、より頻繁に発生し、制御が難しい。すでに不安定な話速やピッチに、更に急激な変動が加わる可能性。 |

第6章:結論と提言 – 理解と支援の為に

6.1. 虚言の音声周波数と科学的知見の総合的考察

虚言は、真実の抑制と虚偽の生成という認知的な負荷を伴う、神経科学的かつ生理的な現象である。この負荷は、声帯の緊張を介して、声のピッチ上昇等の音声学的指標として現れる。しかし、これは単一の絶対的な「嘘の周波数」ではなく、心理的・生理的ストレスの多次元的な現れである。スピリチュアルな「波動」の概念は、この科学的な周波数とは全く異なり、客観的な根拠を欠いている。

虚言という複雑な人間行動を単純化し、誤解を招く危険性がある為、両者は厳密に区別して理解される必要がある。

6.2. 誤った言動への対応とコミュニケーション戦略

「情緒や対人関係の成熟が遅れている」人物の虚言は、多くの場合、悪意からではなく、自己防衛や記憶の混乱といった複雑な背景に根ざしている。このような人物の発言を「嘘」として単純に否定したり、追及したりすることは、本人の自尊心を傷付け、関係性を悪化させるだけでなく、症状の悪化を招く可能性もある。

重要なのは、発言の「事実」を問うことではなく、その発言が生まれた「背景」と「感情」を理解することである。まずは否定せずに話に耳を傾け、「どうしてそう思ったの?」と本人の内面を探る姿勢が不可欠となる。認知症の患者への対応と同様に、本人が嘘を付いている意識がない場合があることを理解し、落ち着いた大人の対応で接することが求められる。

6.3. 当該症例への具体的な支援の方向性

当該症例への支援は、その行動を「修正」することではなく、「理解」し、適切なコミュニケーションを支援することに焦点を当てるべきである。

安心出来る環境の提供:

自己防衛の嘘が必要ないと感じられるような、心理的安全性の高い環境を整えることが第一歩となる。

適切な表現方法の教育:

ストレスや感情のコントロールを助け、虚言に頼らない適切なコミュニケーション方法を段階的に学ぶサポートを行う。言語聴覚士は、言葉の構造化や会話のキャッチボールの練習を通じて、コミュニケーションの困難さを軽減する専門的な支援を提供出来る。

専門家との連携:

虚言が作話的な性質を持つ場合、根本的な原因となる神経認知機能の問題を評価し、適切な医療的・リハビリテーション的介入を検討することが重要となる。

6.4. 結語:人間行動の複雑性と専門家としての責任

人間の虚言は、単純な善悪二元論で理解出来るものではない。特に、知的障害や発達障害を持つ人物の虚言は、複雑な認知・心理的背景に根差しており、その発話様式も多岐にわたる。科学的アプローチによる音声分析は、虚言に伴う生理的ストレスを捉える上で有効なツールとなりうるが、当該症例のように、元々非定型な音声プロファイルを持つ人物に対しては、その適用に限界がある。

専門家としての我々の責任は、単に虚言を「見抜く」ことではなく、その行動の根底にある本質的な苦悩や動機を深く理解し、科学的かつ倫理的な視点から、当事者とその周囲への適切な支援を提示することである。本報告書が、その為の第一歩となることを期待する。

第二弾:【高周波の虚言】天才少年を支配した“架空の殺人鬼”ジェフ・ザ・キラー事件の驚愕の結末

2017年アメリカオハイオ州で14歳の少年が継母を殺害し、別人格「ジェフ・ザ・キラー」の仕業だと主張した事件(驚かしてしまう画像があるので自己責任で調べたい方は調べて下さい)は、青少年の精神的孤立、発達上の困難、そしてインターネット上の過激なコンテンツ(クリーピーパスタ)の影響という、現代社会の深刻な課題を浮き彫りにしました。これが大きな社会的影響をもたらした主な要因です。

「周波数特性」という切り口で考えると、この事件は、人間の極限の緊張、欺瞞(ぎまん)、そして感情の暴走が、科学的に測定可能な「周波数」にどのように現れるかという点で、示唆に富んでいます。

科学的観点からの「周波数」との関係

この事件における少年の行動(殺人、自傷行為としての口の切開、別人格による犯行の主張)は、計り知れないストレスと心理的な葛藤の結果です。

| 領域 | 予想される周波数特性 | 虚言・暴走との関係 |

| 脳波 | β波(14–30Hz)の極端な優位 | 殺人という極度の緊張、集中、興奮を伴う行為、およびその後の警察に対する虚言(ジェフがやったという主張)により、脳の前頭葉に大きな負荷がかかり、高周波であるβ波が強く出ていたと推測されます。 |

| 声帯の振動数 | 声の高さの上昇、不安定化 | 警察への通報時や供述時には、極度の緊張や恐怖から声帯の振動数(ピッチ)がわずかに高くなったり、声が震えたり不安定になっていた可能性があります。これは嘘発見器(ポリグラフ)が検出する生理反応の一つです。 |

| 自律神経の振動 | 心拍数、皮膚電気反応の上昇 | 嘘発見器にも利用されるように、殺人という行為の直後、そして嘘を付く行為は、交感神経を極度に優位にし、心拍数や発汗等周期的な活動(周期的振動)を急激に上昇させます。 |

つまり、「周波数特性」は、事件の原因ではなく、極限状態の精神活動と欺瞞行為が生み出した「物理的な結果(生理反応)」として現れていたと考えられます。

スピリチュアル的観点からの「周波数」

以前の文脈にあった「波動論」から見ると、この事件は、人間が発する「周波数」の調和が完全に崩壊した状態を示していると言えます。

誠実・愛 → 高波動

虚偽・暴力・破壊 → 低波動

少年が孤独感から架空の殺人鬼に自己を同一化し、殺人に至った行動は、「調和を壊す低波動」が極限まで達し、自己のエネルギーを重くし、魂の進化を妨げる「カルマ的視点」が現実の犯罪として顕現したと解釈されます。動画の解説にあった「葛藤を抱える日々の中で少年の心には、悪魔が棲みついてしまったんです」という表現は、この「低波動」のイメージと深く結びついています。

この事件の影響は、周波数というよりも、むしろその背景にある心理的な「波長」の不調和が、社会全体に投げかけた問いかけであると言えるでしょう。

模倣犯現象と「同調の波長」

未成年者が事件に影響されて同様の行動をとる現象は、以下の心理的なプロセスによるものです。

1. 感情の「波長」の共鳴:孤独と承認欲求

未成年者はアイデンティティが未確立で、「自分は誰にも理解されていない」という孤独感や、社会への反抗心を抱えやすい時期にあります。

共鳴(同調):

ニュースやネットで報じられるショッキングな事件の犯人に対し、「自分と同じような孤独や怒りを抱えている」と感じて感情的に共鳴する未成年が現れます。

模倣の選択:

特に、「ジェフ・ザ・キラー」のように架空のキャラクターを演じた犯人の行動は、「現実世界に存在するルールや規範」の外側にあるものとして魅力的に映りやすく、「自分が特別である」ことを証明する手段として模倣されがちです。

「同調の波」の広がり:

ソーシャルメディア等を通じて、この「反社会的な波長」が広がり、一部の未成年者の間で「かっこいい」「強い」といった誤った承認の対象となることで、行動がエスカレートしていきます。

2. 模倣の動機:低波動の承認欲求

ご質問のテーマである「虚言癖と言葉の周波数」で使われた概念で捉え直すと、模倣行動は「低波動な承認欲求」の現れと言えます。

| 観点 | 模倣犯の心理状態 |

| 虚偽・不誠実(低波動) | 模倣は、自分自身の個性や能力でなく、他者の極端な行動を真似ることで一時的な注目や優越感を得ようとする行為です。これは、誠実さや自己肯定感に基づかない「低波動」な自己表現と言えます。 |

| 周波数特性 | 模倣犯はしばしば、事件の詳細を知るうちに「自分ならもっと上手くやれる」という自信(誇大妄想)に変わり、犯罪意識が薄れます。この自己中心性が、理性の周波数(β波)を感情の周波数に歪ませる一つの要因となりえます。 |

このように、事件に影響を受けた未成年者の模倣は、不安定な心理状態(波長)が、ショッキングな情報(事件)に共鳴し、極端な行動として表現される典型的な同調現象であると言えます。

ヨハンの虚言における「周波数」分析

漫画『MONSTER』のヨハン・リーベルトは、これまでの議論で扱った「虚言癖」とは一線を画す、非常に特殊なケースです。

彼は知能と知性が極めて高いサイコパスであり、その虚言や人を操る言動は、一般的な虚言癖の人物や、発達上の困難を抱える人物とは、「周波数特性」の現れ方が根本的に異なります。

ヨハンの場合は、嘘を付く際に「周波数が乱れる」のではなく、「異常なほど安定する」という、逆説的な特徴が現れると分析出来ます。

ヨハンの虚言は、科学的・精神的な観点から見て、以下のような特殊な周波数特性を持つと推測されます。

1. 科学的観点:「乱れなき冷徹な虚言」

一般的な人が嘘を付く際に見られる「緊張による高周波の増加」が、ヨハンにはほとんど見られない可能性が高いです。

| 領域 | ヨハンの予想される周波数特性 | 理由(サイコパスの特性) |

| 脳波 | β波(緊張・焦燥)の上昇が極めて少ない | サイコパスは罪悪感や恐怖心といった情動が欠如しています。嘘を付くことへの心理的な葛藤やブレーキが働かない為、真実を抑制し、嘘を構築する際の認知負荷(前頭葉の負担)が著しく低いと考えられます。その結果、緊張を示す高周波(β波)が定型発達者の虚言時ほど強く出ません。 |

| 声帯の振動数 | ピッチの上昇や不安定さが少ない | 声のピッチ(周波数)の変化は、自律神経の緊張が声帯に影響することで起こります。感情的な動揺がない為、彼の声は嘘を付いていても極めて安定しており、ピッチも一定に保たれやすいと推測されます。 |

| 自律神経の振動 | 心拍数、皮膚電気反応の変動が少ない | 嘘発見器(ポリグラフ)は、嘘による「心の動揺」を生理的な周期的活動の変化として検出しますが、サイコパスは感情的な反応が鈍い為、動揺が少なく、嘘を検出するのが非常に困難になります。 |

2. 言葉の「周波数」:究極の「低波動」

スピリチュアル的観点から、ヨハンの言葉は「破壊」と「絶望」という名の極端な低波動を放っていると解釈出来ます。

完全なる「非-人間的周波数」:

誠実さ、愛、共感といった人間の心の調和を示す「高波動」の要素が完全に抜け落ちています。彼の言葉は、単なる情報ではなく、聞く者の「心の調和」を徹底的に破壊する為に構築されています。

共鳴と伝染:

彼は、対象が持つ孤独、不安、隠された悪意といった「低波動」の部分にピンポイントで共鳴(チューニング)を合わせます。彼の言葉は、その対象の心にある「闇の周波数」を増幅させ、自殺や他者への破壊行為へと駆り立てます。

「究極の静寂」:

彼の言葉が持つ静謐さやカリスマ性は、表面的な安定を示しながらも、その裏には人間性からの完全な離脱があり、それが究極の「低波動」となって周囲を毒すると言えます。

結論として、ヨハンの場合は、虚言に伴う「周波数の乱れ」が少ないという点で、極めて高い知性とサイコパス性が生み出した、最も危険で冷徹な「安定した虚言の周波数特性」を持つと言えるでしょう。

【軌道修正】信頼関係を築き直す為の周波数調整

嘘を見抜いた後の「非難ではなく、正直な対話」が最も重要です。これは、相手の「乱れた周波数」を、再び「誠実な高波動」へと調整し直すプロセスと言えます。

嘘のサイン(乱れた周波数)をきっかけに、相手の不安や恐れという「低波動の根源」に寄り添うことで、より深いレベルでの信頼関係を築くことが出来ると思います。

この「正直な対話」こそが、相手と自身の心の波長(周波数)を再同期させ、調和を取り戻す為の、最も強力な行動原理です。

※どうにも出来ない人に対しては関わらないようにしましょう。