現代社会では、アレルギーやホルモン不調を抱える人が急増しています。特にピーナッツやナッツ類に対するアレルギーは深刻で、場合によっては命に関わる反応を引き起こします。何故人間の体は、ある特定の食べ物を「拒絶」するのでしょうか。

その鍵の一つが「ゴイトロゲン」という物質です。ピーナッツやキャベツ、ブロッコリー等のアブラナ科野菜に含まれるこの成分は、甲状腺ホルモンの働きを妨げることが知られています。摂り過ぎるとT3のレベルが下がり、甲状腺機能低下症の一因となり得ます。特に女性では「隠れ橋本病」と呼ばれるケースが多く、3人に1人が軽度の機能低下を抱えているとも言われています。

甲状腺は、体の代謝やエネルギーのバランスを整える重要な器官です。ここが弱ると、疲労感、むくみ、うつ傾向等様々な症状に繋がります。現代人がケムトレイルや環境汚染によって甲状腺に負担をかけられている、という見方も無視出来ません。

一方で、人類の「体の設計」そのものを考えた時に、遺伝子の存在が浮かび上がります。特に注目されるのが「YAP遺伝子」。これはY染色体に挿入された特定の配列で、日本人や東アジアの一部に多く残っている特徴です。科学的には縄文人の痕跡とされますが、スピリチュアルな視点からは「人類を設計した神々の痕跡」とも解釈出来ます。

シュメール神話によれば、人類はエンキやマルドゥクといったアヌンナキによって遺伝子操作された存在です。その痕跡が今も尚、私たちの遺伝子に刻まれているとするなら、特定の民族に見られるYAPのような遺伝子マーカーは「どの設計ラインから生まれたか」を示すサインかもしれません。

つまり、現代人が抱えるアレルギーや甲状腺トラブルは「環境要因」だけでなく、「体の設計そのもの」に深く関わっている可能性があるのです。人体は普遍的な構造を持ちながらも、遺伝子の違いによって体質や反応が大きく異なる。アレルギーやホルモンの不調は、単なる現代病ではなく、古代からの遺伝子操作やその痕跡が影響しているのかもしれません。

結局のところ、私たちは「何を食べるべきか」だけでなく、「何故それを受け入れられない体に生まれたのか」という問いを突きつけられています。答えは、食卓の上だけではなく、遺伝子の奥深く、そして神話という名の記憶の中に隠されているのかもしれません。

現代医療の常識を疑う!花粉症やアレルギーの本当の原因は「外」ではなく「内」にある?

春の訪れと共に、多くの人を悩ませる花粉症。目のかゆみやくしゃみ、鼻水といったアレルギー症状は、日常生活に大きな影響を与えます。サッカー少年少女が花粉症対策のゴーグルをつけている姿を見ると、この問題の深刻さを改めて感じずにはいられません。

しかし、ここで少し立ち止まって考えてみませんか?同じ環境にいても、花粉症の症状が全く出ない人がいるのは何故でしょうか?

もしかすると、問題の本質は“花粉そのもの”ではなく、私たちの身体の内側、つまり免疫システムや腸内環境にあるのかもしれません。

アレルギーは「汚染されたアレルゲン」への反応?

現代医療では、花粉や小麦、ピーナッツといった特定の物質を「アレルゲン」と呼び、それが直接アレルギーを引き起こすとされています。しかし、この考え方にはいくつかの矛盾点があるように感じます。

花粉アレルギー:

都会の花粉には反応するのに、田舎の花粉には反応しないという話を聞いたことはありませんか?

小麦アレルギー:

国産・輸入に関係なく、全ての小麦に反応するべきなのに、そうではないケースが存在します。

これは、アレルギー患者が反応しているのは、アレルゲンそのものではなく、残留農薬や化学物質で「汚染されたアレルゲン」ではないかという仮説を裏付けます。実際に、オーガニックのピーナッツではアレルギー反応が出なかったという事例や、オーガニックの食品では症状が出ないという声も聞かれます。

私たちの身体は、無害なものに過剰に反応するほど愚かではありません。むしろ、有害な化学物質を「異物」として正確に感知し、排出しようとする賢い働きをしていると捉えるべきではないでしょうか。

アレルギーは「排毒」のサイン?

更に、アレルギーやその他の身体の不調を、身体が溜め込んだ毒素を外に出そうとする「排毒」と捉える視点もあります。

・アトピー性皮膚炎:

肺や大腸の働きが弱った時、皮膚が代わりに毒素を発疹として排出する自然治癒力。

・季節の変わり目の不調:

発熱、下痢、嘔吐等は、内臓に溜まった毒素を排出している状態。

・その他のサイン:

捻挫や虫歯、いぼ、ほくろ、視力低下等も、内臓の弱りや毒出しのサインかもしれません。

このように考えると、私たちが経験する不調は、身体が私たちに「これ以上、負担をかけないで」と訴えかけているメッセージなのかもしれません。

花粉症・アレルギーを根本から改善する為に

外からの刺激を避け続けるだけでは、根本的な解決には繋がりません。本当に大切なのは、自分の身体の内側を整えることです。

今日から出来る、身体の内側からのアプローチを始めましょう。

1. 腸内環境を整える

腸は最大の免疫器官です。発酵食品や食物繊維を積極的に摂り、腸に負担をかけるグルテン、カゼイン、添加物を減らすことから始めましょう。

花粉症は、免疫システムが花粉を敵と誤認識し、過剰に反応することで起こります。この過剰反応は、免疫システムのバランスが崩れていることを示しており、その背景には腸内環境の悪化やストレスなどが潜んでいると指摘されています。

粘膜免疫の中核を担うIgA抗体の重要性を強調しています。IgAは、目、鼻、口、腸等の粘膜で異物の侵入を防ぎ、体の外へ排出する役割を持っています。そして、このIgAの多くは腸内で産生されており、腸は「最大の免疫器官」とも呼ばれています。したがって、腸内環境を整えることが、IgAの生成を促進し、アレルギー体質の改善に繋がると述べています。

腸内環境を整える為には、「何を避けるか」が重要であるとして、以下の点を挙げています。

・グルテン・カゼイン:

小麦や乳製品に含まれるこれらのタンパク質は消化されにくく、腸粘膜を傷付け、炎症を引き起こす可能性があります。

・精製糖質:

腸内の悪玉菌のエサとなり、腸内細菌のバランスを崩します。

・添加物・悪い油:

腸の炎症を引き起こし、機能低下を招きます。

・抗生物質の乱用:

善玉菌まで殺してしまい、腸内生態系にダメージを与えます。

・過度な消毒・除菌:

必要な常在菌まで排除し、免疫力の発達を妨げます。

2. 免疫と解毒の土台を築く

ビタミンDやタンパク質、グルタチオンを意識して摂取しましょう。これらは、免疫細胞や抗体の材料となり、体内の解毒システムを正常に保つ為に不可欠です。

腸内環境を整える為に食物繊維やオリゴ糖の摂取を推奨し、それらが善玉菌によって分解されて生成される短鎖脂肪酸が、腸粘膜のバリア機能強化やIgA産生促進に役立つと解説しています。

また、ビタミンDは免疫機能の調整に深く関わり、抗菌ペプチドの生成を促し、免疫の過剰反応を抑える働きがあるとしています。現代人はビタミンD不足になりがちであり、魚介類やきのこ類からの摂取、適度な日光浴が推奨されています。

タンパク質は免疫細胞や抗体の材料となり、不足すると免疫機能が低下します。また、タンパク質から作られるグルタチオンは、体の解毒システムの要であり、化学物質等を無毒化する役割を果たします。

更に、有機ゲルマニウムは体内での酸素供給を促進し、細胞レベルでのエネルギー代謝を高め、免疫や解毒の機能をサポートする可能性が示唆されています。

3. 化学物質との付き合い方を見直す

柔軟剤や洗剤、農薬等、日常生活に潜む化学物質が、知らず知らずのうちに身体に負担をかけているかもしれません。見直せるものから少しずつ、自然なものに切り替えてみましょう。

化学物質過敏症は、香料、洗剤、農薬、食品添加物等、日常生活に存在する様々な化学物質に対して、体が過敏に反応する病気と定義されています。

症状はアレルギー症状に留まらず、頭痛、めまい、疲労感、更には精神的な症状まで多岐にわたります。長期間にわたる化学物質への曝露により、解毒が追いつかず、免疫系や自律神経系に異常を来たすことが引き金になると考えられています。

4. 症状は「毒出し」と捉える

不調をただの病気と片付けるのではなく、身体が自らを治そうとする力だと理解し、その働きをサポートすることを意識しましょう。

「病は気から」という言葉があるように、健康も人間関係も、そして人生も、その本質は「外」ではなく「内」、つまり自分自身に目を向けることで大きく変わります。

一時的な症状を抑えるのではなく、「症状の出ない身体」を創り上げていくこと。これこそが、私たちが目指すべきゴールではないでしょうか。

最終的に、記事は花粉症や化学物質過敏症の根本改善には、外部対策だけでなく、内側の環境を整えることが不可欠であると結論付けています。具体的には、以下の点を推奨しています。

・腸内環境を整える:

発酵食品、食物繊維、オリゴ糖の摂取。

・腸に負担をかける食品を避ける:

グルテン、カゼイン、過剰な糖質、添加物、悪い油。

・ビタミンDを補う:

魚介類、きのこ、日光浴。

・良質なタンパク質を摂る。

・グルタチオン生成を助ける食品を摂る。

・有機ゲルマニウムの活用を検討する。

・過度な除菌や抗生物質の乱用を避ける。

・睡眠とストレス管理。

これらの取り組みは即効性はないかもしれませんが、日々の積み重ねによって「症状が出にくい体」を作ることが出来ると締めくくっています。

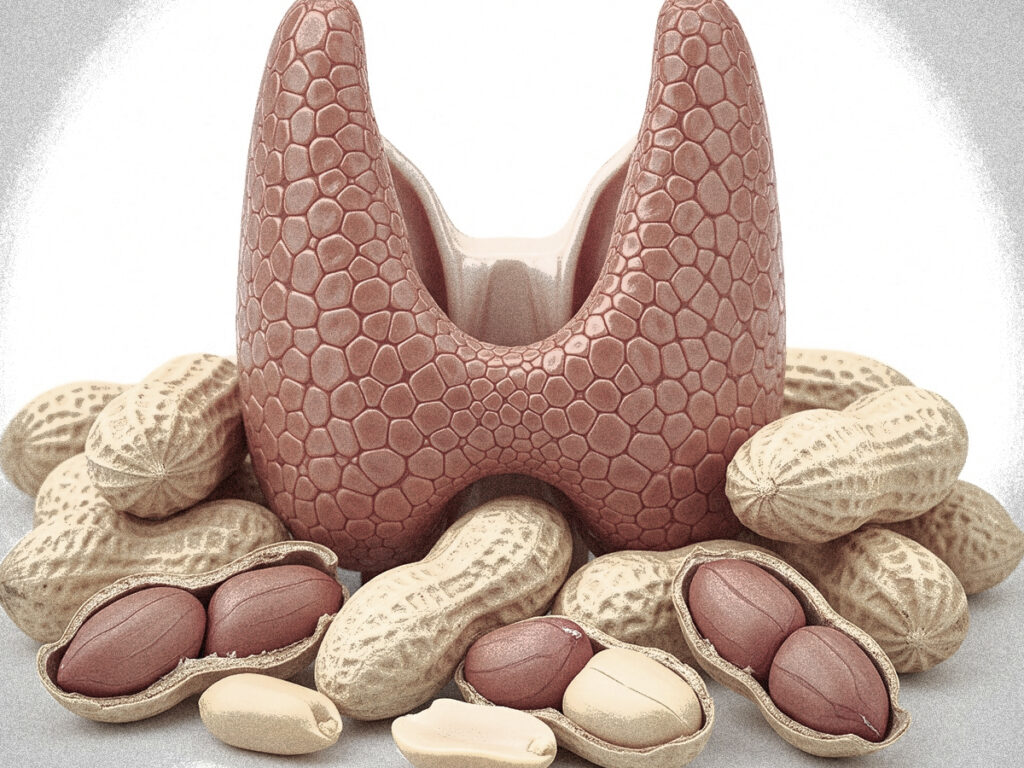

ピーナッツバターやブロッコリーが甲状腺に影響?「ゴイトロゲン」と隠れ橋本病の可能性

私たちが健康の為に食べているものが、実は身体のバランスを崩す原因になることがあるとしたら? 今回は、意外と知られていないピーナッツと甲状腺機能低下症の関連性について、いただいた情報を元に解説します。

ゴイトロゲンとは?

ピーナッツやピーナッツバターには、「ゴイトロゲン(goitrogen)」という物質が含まれていると言われています。このゴイトロゲンは、甲状腺の機能を妨げる作用を持つことで知られており、過剰に摂取すると甲状腺ホルモンの一種であるT3(トリヨードサイロニン)のレベルを下げる可能性があると指摘されています。

また、ゴイトロゲンはピーナッツだけでなく、健康的な野菜として知られるキャベツやブロッコリー、菜の花等のアブラナ科の野菜にも豊富に含まれています。過去に「ブロッコリーは食べたら駄目」という診断を受けたという話は、このゴイトロゲンが原因だったのかもしれません。(※何でもほどほどですね)

何故アレルギーになるの?

「多くの人がナッツにアレルギーを持つのは、身体がそれらを消化したくないからではないか」という興味深い仮説も提示されています。身体がホルモンやエネルギーのバランスを保つ為に、ゴイトロゲンを含むピーナッツの摂取を避けようとし、アレルギー反応という形で警告している、という考え方です。これは、身体が自らのバランスを守るために賢く働いているという、より広範な「排毒」の概念とも繋がります。

現代社会と甲状腺機能低下症

甲状腺機能低下は、環境中の化学物質を大量に吸い込むことでもなりやすいという意見もあります。実際に、一部の化学物質は内分泌かく乱物質として甲状腺機能に影響を与える可能性が指摘されており、現代的な生活環境との関連性も示唆されています。

また、女性の3人に1人が「隠れ橋本病」であるとも言われています。これは、自己免疫疾患である橋本病の予備軍とも言える状態で、自覚症状がなくても甲状腺機能が低下し始めている可能性があります。もし体調に少しでも不安がある方は、一度専門の医療機関で検査を受けてみるのも良いかもしれません。

食生活と甲状腺のバランス

ゴイトロゲンを含む食品を避けるべきかというと、必ずしもそうではありません。健康な人が適量を摂取する分には問題にならない場合がほとんどです。しかし、甲状腺機能に不安がある方や、日常的に大量に摂取している方は、摂取量や調理法(加熱することでゴイトロゲン作用は弱まる)に注意を払うことが大切です。

身体が発する小さなサインに耳を傾け、食事や生活習慣を見直すことが、健康を維持する為の第一歩となるでしょう。

季節と病気 ― 症状は「毒出し」のサイン

「病気=悪いもの」と考えがちですが、東洋的な視点では 病気は体が自らを浄化しようとするプロセスと捉えます。発熱や咳、鼻水、下痢、皮膚炎等は、体が毒素を排出し、内臓を守る為に起きている自然な反応なのです。

四季と毒出し

春 ― 花粉症は肝臓の毒出し

夏 ― 発汗で心臓の毒出し

秋 ― 咳や鼻水で肺の毒出し

冬 ― 肌荒れで腎・肺の毒出し

季節の変わり目には、風邪や発熱、下痢、嘔吐、胃の不調等、消化器官を中心とした排毒が起こりやすくなります。特に子供は排毒の力が強く、アトピーや発疹も自然治癒力の一環と考えられます。

排毒の形

アトピーや湿疹 → 肺や大腸の弱りを皮膚が代わりに表現

虫歯・歯周病 → 腎臓・大腸と繋がる排毒の現れ

ねんざや関節の炎症 → 溜まった毒素を関節に移し、外へ出す作用

下痢や発熱 → 消化器や免疫の浄化プロセス

一見「治すべき不快な症状」に見えるものは、実は体が自分を守る為の知恵なのです。

五臓と身体のサイン

肝臓 → 目・筋肉・爪

心臓 → 舌・血脈・毛

消化器 → 口・筋肉・唇

肺 → 鼻・皮膚・呼吸

腎臓 → 耳・骨・髪

いぼやほくろ、吹き出物、口内炎、耳鳴り、抜け毛な等も、全て「内臓の弱りを知らせるメッセージ」と捉えることが出来ます。

病気の本当の意味

病気とは単なる「異常」ではなく、 体が溜まった毒素を外に出し、バランスを取り戻そうとする浄化作用です。

だから本来の治療とは、症状を無理に抑えることではなく、 内臓を休ませ、体の声を聴き、自然な排毒を助けることにあるといえます。

.

.

.