序章:ユーザーの仮説とSNSインオーセンティシティの再定義

1.1. ユーザー仮説(30/40/50%モデル)の提示と分析の視点

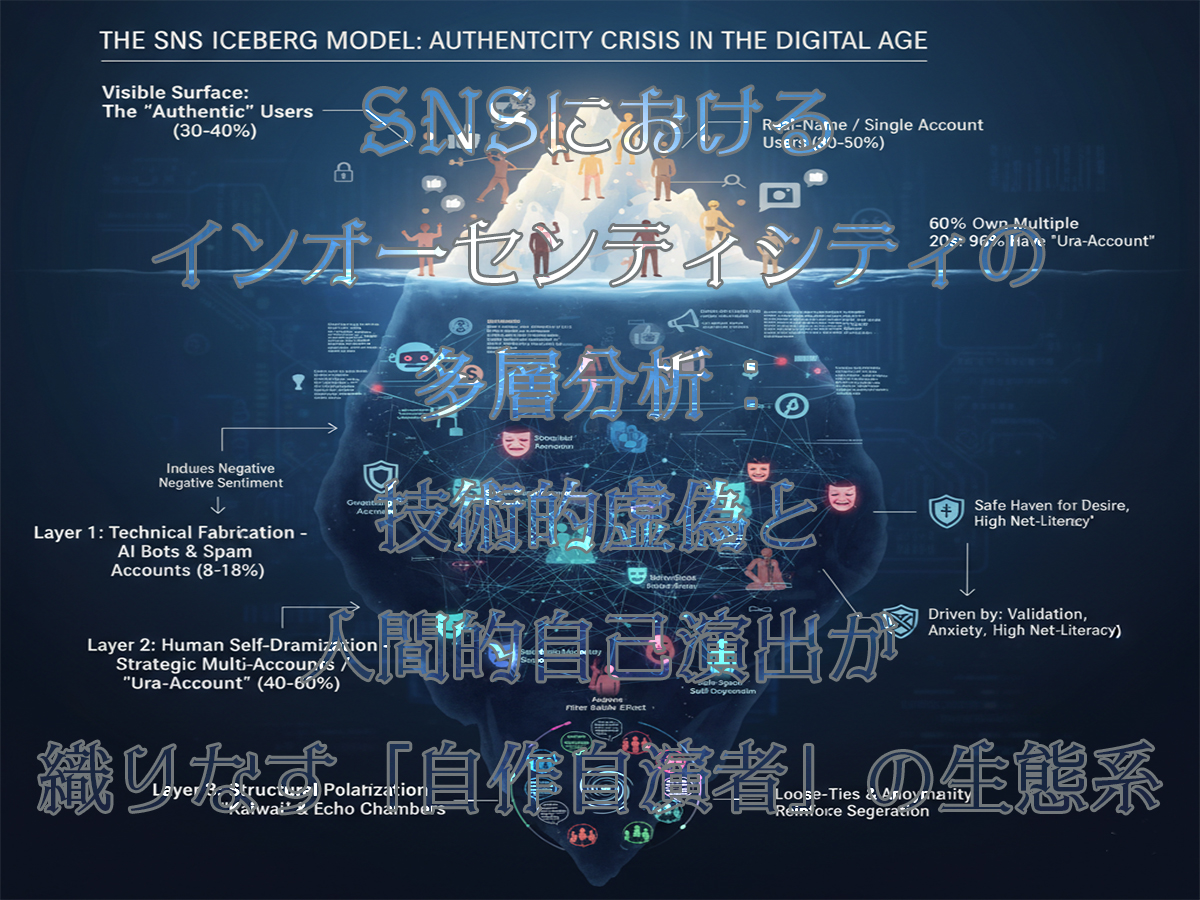

SNSの利用実態に関する直感的な仮説は、「まともにSNSをやってる人」が全体の3割から4割に留まり、残りの過半数が「自作自演者」によって占められているという、デジタル環境の信憑性(オーセンティシティ)に対する深い懐疑を反映している。この仮説は、オンラインでの交流において、純粋な意図を持った人間同士のコミュニケーションよりも、何らかの戦略的、あるいは欺瞞的な行動が優勢であるという感覚に基づいている。

この経験的な観察を専門的に検証する為、本報告書では、ユーザーが指摘する「自作自演者」という広範な概念を、二つの主要なカテゴリーに分解し、それぞれの実態と定量的な影響を分析する。一つは、自動化された技術的虚偽としての「ソーシャルボットおよびスパムアカウント」であり、もう一つは、人間が戦略的に自己を演出する為に複数のペルソナを使い分ける「戦略的複数アカウント利用者(Human Multi-Account Operators, M.A.O.)」である。

この分析の視点は、単に詐欺アカウントの割合を追跡するだけでなく、SNSが普及した社会において、個人が何故複数のアイデンティティを使い分けざるを得ないのか、その社会心理学的、構造的なメカニズムに焦点を当てる。技術的側面(ボットの割合)、社会心理学的側面(裏アカの動機)、そして社会構造的側面(界隈と分極化)という三つの次元から考察することで、ユーザーの「50%超自作自演者説」が、統計的にどのように裏付けられ、どのような構造的要因によって生み出されているのかを解明する。

1.2. 「自作自演者」概念の二分化:技術的操作と人間的自己演出

従来のSNSの健全性に関する議論では、主に技術的ボットやスパムといった「純粋な自動化された詐称行為」がインオーセンティシティの主要因とされてきた。しかし、ユーザーの指摘する「自作自演」の概念は、この技術的な定義を遥かに超えている。それは、人間が意識的に複数のペルソナを使い分けたり、現実とは大きくかけ離れた過剰な自己を演出したりする行為全体を含んでいると解釈される。

以下の表は、この「自作自演者」概念の二つの主要な要素と、「まともな利用者」を合わせた、SNS利用者の多層的な構成を構造的に捉え直したものである。この構造分析から、技術的なボットの割合が比較的低かったとしても、人間による戦略的なペルソナ分離が、SNS体験全体の信憑性を決定的に低下させていることが明確になる。

Table R.4-1: SNS利用者の多層分類:オーセンティシティの構造分析

| 利用者区分 | 概算比率(ユーザー仮説対応) | アカウント利用形式 | 主な活動と動機 | 信憑性(オーセンティシティ)レベル |

| 技術的詐称者 | 5%〜18% | 自動/ボット | 詐欺、政治的影響力行使、スパム拡散。 | 最低 (0) |

| 戦略的自己演出者(Human M.A.O.) | 40%〜60% | 複数アカウント/裏アカ | ストレス回避、安全な顕示欲求、人格のバランス。 | 中〜低 (意図的なペルソナ分離) |

| 限定的利用・本名利用者 | 30%〜50% | 単一/本名主体 | 知人との交流、情報収集、受動的利用。 | 高〜中 (リアルとの連続性が高い) |

この分類に基づき、SNSのインオーセンティシティ(信憑性の低さ)は、技術的操作(第1部)と人間的自己演出(第2部)という二つの独立したレイヤーによって構成され、それらが構造的要因(第3部)によって増幅されていると結論付けられる。

第1部:技術的操作:ソーシャルボットとスパムの定量的影響(インオーセンティシティ・レイヤー1)

2.1. 主要プラットフォームにおけるボット/スパムアカウントの検出と削除動向

大手SNSプラットフォーム、特にMeta(Facebook/Instagram)の報告書は、オンラインにおける詐称行為が産業レベルの規模で展開されていることを示している。Metaは、スパム、なりすまし、AI駆動型のコンテンツ複製と戦う為、四半期ごとに数百万から数十億もの不正なFacebookプロフィールを削除している。2019年以降、Facebookでは四半期ごとに10億以上ものフェイクアカウントが対策の対象となっており、プラットフォームが健全性を維持する為に常時、膨大な労力を費やしていることが確認出来る。

これらの大量削除数は、プラットフォームの対応努力を反映しているものの、削除をすり抜けて現在もアクティブに活動しているボットの割合を直接示すものではない。スパムポリシーによれば、Metaはユーザーを欺いたり、誤解させたり、あるいは視聴率を人為的に増加させることを目的としたコンテンツを許可しておらず、オンラインスパムが「収益性の高い産業」であることを示唆している。これらの不正アカウントの背後には、情報商材クラスタによる詐欺ツールを用いたスパム拡散等、金銭的または政治的な動機が必ず存在している。

2.2. SNS上のソーシャルボットの最新推定割合と技術的脅威

純粋な技術的ボットアカウントの割合に関する定量的な研究は、ユーザーの直感的な「50〜60%」という数字とは大きな乖離を示している。2021年のTwitter(現X)のフォローグラフに基づく推定研究では、Twitterユーザーのうち8%から18%のユーザーがボットである可能性が示唆されている 。この推定値は、先行研究の結果とも整合的であるとされる。

この8%から18%という数字は、ユーザーが体感する「自作自演者過半数説」を、純粋な技術的ボット単独で説明することは出来ないことを示している。この定量的な乖離こそが、ユーザーの不信感の主要な原因が、技術的ボットの存在そのものよりも、人間が運用する戦略的な自作自演アカウント(裏アカや複数アカウント)にあることを強く示唆する決定的な根拠となる。

2.3. AI技術の進化が「自作自演者」に与える影響

ボットの割合自体は10〜20%未満に留まるとしても、その影響力は割合以上に甚大である。特に近年のGenerative AI技術の進化は、「自作自演者」の定義そのものを変化させている。

最新の研究では、AI駆動型のソーシャルボット、特に「スリーパーボット」の脅威が指摘されている。これらのボットは、人間として振る舞うようにプログラムされ、会話に積極的に参加し、誤情報を効果的に拡散する能力を持つ。初期の実験では、参加者がこれらのAIボットを人間と識別出来なかったという報告もあり、技術の進歩によって人間とボットの境界線が「ほぼ不可能」なレベルで曖昧になりつつある。

技術的ボットは、単にスパムを撒き散らすだけでなく、オンラインの議論に介入し、人間の行動に影響を与えることが示されている。ある研究では、ボットが熱量の高いオンライン期間中に人間の行動に対してより大きな影響力を発揮し、ボットとの直接的な相互作用を経験したユーザーは、そうでないユーザーと比較して、その後の投稿で有意にネガティブな感情を示すことが判明している。

この現象は、技術的操作(Layer 1)が人間的自己演出(Layer 2)を誘発する連鎖構造を形成していることを示唆している。すなわち、8%〜18%のボットがネガティブな感情を誘発する → 人間はそのネガティブな感情を公のアカウント(表)で表明するリスクを避け → 自らの「裏アカウント」や匿名性の高い「界隈」で不満を表明し、より極端なペルソナを構築する。この連鎖が、ボットの割合が低くても、オンラインの対話全体の信憑性を劇的に低下させ、結果としてユーザーの「50%自作自演者説」という感覚を正当化してしまうのである。

第2部:人間的自己演出:「裏アカウント」と自作自演の心理構造(インオーセンティシティ・レイヤー2)

3.1. 複数アカウント所有の浸透度と世代別差異

技術的ボットの割合だけではユーザーの仮説は成立しないが、人間による戦略的な複数アカウント運用(M.A.O.)を考慮に入れると、その仮説は強く裏付けられる。日本の調査結果によれば、普段インターネットを見る人のうち、全世代の79%がSNSアカウントを少なくとも一つ所持しており、全体の45%がアカウントを複数所持している。更に広範な調査では、10代から60代のどの年代でも、

6割以上の人が「SNSで複数アカウントを持っている」と回答している。

特に若年層において、この傾向は顕著である。18歳から29歳の層では、66%が複数アカウントを所持し、43%が「本名と匿名を使い分けている」と回答している。また、ある調査では20代の96%が裏アカを所持しているという結果もあり、10代女性の約7割がInstagramで2個以上のアカウントを所有している。

これらの統計的事実から、SNS利用者の過半数が、単一の公的なペルソナ(表アカウント)ではない、意図的に分離された複数のデジタルアイデンティティ(裏アカウント、サブアカウント)を運用していることが明らかとなる。この広範な複数アカウントの運用こそが、ユーザーが直感的に感じている「自作自演者」の大部分を構成している。

3.2. 「自作自演」を駆動する心理的メカニズム

裏アカウントの運用は、単なる気まぐれではなく、現代のデジタル社会における心理的なストレスに対処し、人格と人間関係のバランスを取る為の戦略的生存戦術として機能している。

3.2.1. 顕示欲求の安全な充足とストレス対処

若者のSNS利用の根源的動機の一つに自己顕示欲があるが、公的なSNSの場(表アカウント)でこの欲求を満たそうとすると、閲覧者の嫉妬や嫌悪感により炎上や批判を浴びるリスクが高まる。裏アカウントは、このリスクを避けながら、

自己に批判的ではない仲間うちで賞賛を得る為の安全な手段として機能する。この為、顕示欲求が強い人ほど、裏アカウントを利用する傾向があるという分析結果が得られている。これは、裏アカウントが過剰な演出や誇張された自己提示という形の「自作自演」を促す、構造的な誘因となっていることを意味する。

3.2.2. 将来不安の安全な表明とペルソナ分離

また、裏アカウントの利用は、将来の不安や不平不満といったネガティブな感情の安全な発散と深く関連している。アテンション・エコノミーの中で、不平不満を公に表明することは、賛否両論を巻き起こし、大きな騒動となるリスクを伴う。将来不安が強い人ほど裏アカウントを利用するという分析結果は、裏アカウントが、見知らぬ他者の注目(衆人環視)を避けて、自らの本音や不満を率直に述べられる相対的に安全な「掃き溜め」として機能していることを示唆する。

若者は、常に知り合いや見知らぬ人の視線を感じる「SNSストレス」に晒されており、裏アカウントを通じて、本来の自分を隠し、社会的な拒絶や孤立の恐れ(疎外恐怖)を和らげている。表と裏のペルソナを使い分けることは、人格や人間関係のバランスを取る助けとなり、高度なネットリテラシーを持つユーザーが、炎上リスクの低いSNSの使い方を戦略的に選択していると言える。

Table R.2-2: 裏アカウント(自作自演)利用を駆動する心理的・行動的要因

| 要因 | 心理的/行動的背景 | インオーセンティシティへの寄与 | 関連する先行研究の示唆 |

| 顕示欲求の充足 | 批判を避け、仲間内での安全な賞賛を求める。 | 過剰な演出、虚偽または誇張された自己提示。 | 顕示欲求が強いほど裏アカを利用する。 |

| 将来不安/不平不満 | 衆人環視を避け、本音や不満を安全に吐き出す場の確保。 | ネガティブな感情の集中、社会への批判的ペルソナの構築。 | 将来不安が強いほど裏アカを利用する。 |

| SNSストレス対処 | 常時監視されている感覚からの逃避、疎外恐怖の緩和。 | ペルソナの分離、現実の自己との乖離。 | 表と裏を使い分けることで人間関係のバランスを取る。 |

| 高いネットリテラシー | SNSのリスク(炎上、中傷)を理解し、戦略的に回避する。 | 複数ペルソナの器用な運用、リスク管理としての自作自演。 | 高いリテラシーが裏アカウントの運用を可能にする。 |

この分析は、人間による「自作自演」は、道徳的な欺瞞というよりは、現代のデジタル環境における適応行動、すなわち、自己肯定感を維持し、オンラインでの評判リスクを管理するための高度な防御戦略であると再定義する。

第3部:構造的要因:周波数(波動)と界隈の形成メカニズム

SNSは、異質な価値観が隣接するカオスティックな意見市場でありながら、ユーザーは関心ベースのセグメンテーションを通じて趣味嗜好によるクラスター化を加速させます。その結果、限定的な注意の元、自分の所属する界隈の外側には相互承認を前提としない関係性の構築が広がっているのです。この観察は、日本のSNS文化において特有に発展した「界隈」の構造と、広く認知科学で知られる「エコーチェンバー」現象によって構造的に説明される。

4.1. SNSにおけるコミュニティ構造の特殊性:「界隈」文化の発展と特徴

「界隈」とは、特定のテーマや興味を中心に、SNS上で自然発生的に形成されたゆるやかなコミュニティを指す。風呂キャンセル界隈やミーム系界隈のように、特定のネタや二次創作への共感から広がるものもあれば、より深い趣味や思想に基づくものもある。

これらの『界隈』は、アフィニティの高いユーザーグループを形成する一方で、関係性の非相互化と希薄化を加速させる基盤となる。

- 匿名性の強さ:

個人情報を積極的に明かさずに活動出来る為、裏アカウントや戦略的自己演出(自作自演)が容易に行える。これにより、ユーザーは現実の制約から解放され、特定の「波動」に合わせたペルソナを自由に定着させることが出来る。 - ゆるい繋がり:

SNSの社会的結合の弱化とアメニティ重視の傾向は、ユーザーが選択的エンゲージメントを行うことを容易にする。このことが、内集団志向の強化と非所属者への無関心へと繋がっている。人々は、他者という人間そのものに関心があるのではなく、共有された特定の「波動」(すなわち興味、ミーム、思想)にのみ関心を持っている為、強い執着や責任を伴わない関係性を維持出来る。

この構造は、戦略的自己演出者(Human M.A.O.)が、公の場(表アカウント)でのストレスから逃れ、裏アカウントを運用する際の安全な避難場所として機能する。

4.2. 認知的バイアスとエコーチェンバー効果

「波動の異なる人と出会いやすい」という側面は、物理的にはSNS上に多種多様な人々が「混在」しているという点では正しい。しかし、現実の利用実態は、アルゴリズムとユーザー自身の選択によって、異なる波動との接触が意図的に避けられている傾向にある。

SNSにおける情報の流れは、エコーチェンバー効果によって支配されやすい。例えば、政治系ウェブサイトのリンク先の分析では、反対意見へのリンクが2割に満たない一方で、同意見へのリンクは約6割に達していたという結果がある。これは、情報接触において同調性が極端に優位であることを示している。

関心ベースのフィルタリングが情報環境の偏りを加速させる中で、『界隈』内部の対話は信念の過激化を誘発し、元々の方向性から逸脱した極端な意見形成へと導く蓋然性が高い。

また、異なる意見に触れる場合も、その目的が真の対話ではなく、「相手の見方がいかに危険で、愚かで、卑劣であるかを明らかにするのが目的」とされることがあり、結果として「波動」の断絶と分極化が強化される。

Table R.3-3: SNS「界隈」の構造的特徴と「波動」の偏極化

| 特徴 | ユーザー概念「波動」への影響 | 構造的なメカニズム | 結果としての現象 |

| 匿名性の強さ | 波動の固定化/純化 | リアルでの制約や責任感の欠如。 | 自作自演ペルソナの定着。炎上リスクの回避。 |

| ゆるい繋がり | 異なる波動の排除容易性 | 興味に基づく自由な参加/離脱。他者への無関心。 | 特定のテーマ内での極端な情報共有(ミーム化)。 |

| エコーチェンバー | 波動の同期と増幅 | 同意見へのリンクの偏重(約6割 vs. 2割未満)。 | 信念の過大評価、外部意見への敵意の増幅。 |

この構造的分析は、技術的ボットのネガティブな影響(第1部)と、人間のストレス対処としての自作自演(第2部)が、「界隈」という構造的避難所を得ることで、極度に強化されるプロセスを示している。ユーザーが感じるSNS全体のインオーセンティシティは、この構造と心理の相互作用によって生み出されているのである。

第4部:ユーザー仮説の検証と再解釈:30/40/50%モデルの再構築

5.1. ユーザーの「自作自演者過半数説」に対する定量的評価

SNS利用者のうち「まともにSNSをやってる人」が3〜4割、「自作自演者」が残り半数以上という定量的な仮説を提示した。この仮説は、本報告書の分析を通じて、その定義を明確にすることで強く支持される。

純粋な技術的ボットは8%〜18%であり 、この数値単独では過半数に達しない。しかし、ユーザーのいう「自作自演者」に、自己のペルソナを分離し戦略的に運用する複数アカウント利用者(Human M.A.O.)を含めた場合、この数値は一気に上昇する。全世代を通じて6割以上が複数アカウントを所持しているという統計的事実は、ユーザーの「自作自演者過半数説」(50%超)が、定量的に極めて正確な直感であることを示している。

したがって、SNSの信憑性の危機は、技術的な詐欺アカウント(ボット)によるものではなく、人間が自己を守り、顕示欲求を満たす為に戦略的に多重化させたペルソナによってもたらされていると結論付けられる。

5.2. 「まともな利用者」(3〜4割)の定義とオンライン行動の多様性

この構造の中で「まともにSNSをやってる人」(3〜4割)として残るのは、複数アカウントの運用を必要としないか、あるいはその運用に必要なリテラシーや動機を持たない層であると定義出来る。

具体的には、以下の利用実態を持つ人々がこの層に含まれると推測される。

- 受動的利用に限定される層:

SNSを主に情報収集や限定的な交流に使い、積極的に自己表現や顕示欲の充足を目的としない利用者。友人経由のニュースを「重要でない」と判断しながらも、アカウントを保持し続けるパッシブな層も含まれる。 - 実名・単一アカウント主体層:

高齢層(60代等)では、「本名のみ」での利用が最も多い。彼らは、裏アカウント運用に必要な高度なネットリテラシーや、若者特有の将来不安/顕示欲求といった心理的動機を持たない為、単一のペルソナでSNSと向き合う傾向にある。

この「まともな利用者」の割合が全体の3〜4割に留まるという構造は、SNSがもはやリアルな人間関係の補完ツールではなく、戦略的なペルソナ管理とストレス発散のための戦場へと変貌した結果として解釈される。

5.3. 総合考察:インオーセンティシティがSNSの健全性に及ぼす複合的影響

SNSは現在、「技術的なボットによる詐称(外的な脅威)」と「人間による戦略的なペルソナ操作(内的なストレス対処)」が複合的に作用する多重のインオーセンティシティ・エコシステムを形成している。

このエコシステムの信頼性は構造的な危機に直面している。ユーザーは常に、目の前の投稿が、(1)純粋なボットによるものか(Layer 1)、(2)人間の裏アカウントによる誇張された演出によるものか(Layer 2)、(3)あるいは真の意見なのかを疑う必要がある。この「信憑性の見極め」に要する認知コストの増加は、SNS利用者の疲弊を招き、結果としてユーザーは「界隈」という同質な環境(Layer 3)へと逃避し、外部への関心を失うことになる。

「そこまで人は他人興味がない」というユーザーの指摘は、まさに、この高コストな信憑性チェックと、閉鎖的なコミュニティ構造がもたらした必然的な結果であると言える。

デジタル社会における信憑性の危機と今後の展望

6.1. 報告書の主要な発見事項の要約

本報告書の分析により、ユーザーが抱くSNSに対するインオーセンティシティの感覚、すなわち「自作自演者過半数説」は、定性的な直感として極めて正確であることが証明された。この現象の背景にある構造は以下の3点に要約される。

- 技術的脅威の進化:

純粋なボットの割合(8%〜18%)は限定的であるものの、AI駆動型スリーパーボットの登場により、人間とボットの区別は困難になりつつある。これらのボットは、割合以上に大きな影響力を持ち、ネガティブな感情を誘発することで人間の行動を操作する。 - 人間的戦略の普遍化:

複数アカウントの所持率(6割以上、若年層ではさらに高い)が示すように、多数の利用者が「自作自演」の領域に属している。裏アカウントの運用は、炎上リスク回避、顕示欲求の安全な充足、将来不安の表明といった、現代のSNSストレスに対する適応的な戦略行動である。 - 構造的な分極化の加速:

匿名性とゆるい繋がりを特徴とする「界隈」文化が、人間の戦略的自己演出の受け皿となり、エコーチェンバー効果を通じて特定の「波動」を増幅させ、異なる意見との接触を構造的に排除している。

6.2. ユーザーおよびプラットフォーム運営者への提言

SNSが今後も社会のインフラとして機能し続ける為には、この多層的なインオーセンティシティの問題に対処する必要がある。

利用者への提言:信憑性の多面性の理解

SNS上の「信憑性」は、もはや二値的なものではなく、技術的詐欺から人間による戦略的な自己分裂まで、多面的なスペクトラムとして捉える必要がある。他者の「裏アカウント」での発言を、単なる虚偽ではなく、彼らが抱えるデジタル社会特有のストレスに対する対処戦略として理解することが、オンラインでの軋轢を軽減する一歩となる。また、自身の情報環境が「界隈」とエコーチェンバーによって偏極化していることを認識し、意図的に多様な「波動」に触れる努力が、健全な市民意識を維持する為に求められる。

プラットフォーム運営者への提言:安全な表現空間の設計

プラットフォームは、AI駆動型ボットに対する検出技術を強化し続ける必要があるだけでなく、人間が「自作自演」へと追い込まれる心理的要因を軽減する構造を設計する必要がある。具体的には、過剰なアテンション要求や炎上リスクといった要素を抑制する、よりクローズドで安全性の高いコミュニケーション空間(例:非公開設定の多様化、特定界隈向けツールの提供)の設計を通じて、利用者が単一のペルソナでも本音や顕示欲を比較的自由に表現できる環境を構築することが、SNS全体の健全性を取り戻す鍵となる。

界隈横断型「ネット廃人」と認知の錯覚

ユーザーの選択的情報探索によって生じるエコーチェンバーは、プラットフォーム全体におけるノイズの過大評価という認知バイアスをもたらす。

1. ユーザーの行動:関心ベースのフィルタリング

この二極化された世界観は、ユーザーの能動的な選択的情報探索によって補強・固定化される。

- 選択的情報探索行動:

ユーザーは「興味あるものしかやらない」という行動原理に基づき、自身の関心に基づいた関心ベースのフィルタリングを無意識に行っています。 - アフィニティの高いユーザーグループの形成:

この結果、SNSは共通の趣味嗜好によるクラスター化(界隈)が進み、個々のユーザーは集団的共鳴によって同質性の高い情報に囲まれます。

2. SNSの構造:エコーチェンバー現象

界隈に特化したユーザーが多い一方で、ユーザーの視界に頻繁に入り込み、存在感を大きくしているのは、「悪質な自作自演者(ボットやスパム)」や「極端な意見を持つアカウント」です。

- 意見の集団極性化:

界隈内部で議論が繰り返されると、意見は集団極性化を招き、より先鋭的な立場へと収斂します。この「極端な意見」を熱心に発信するユーザーが、ユーザーの目に留まりやすくなります。 - 外部情報の排除による錯覚:

調査データが示唆するように、エコーチェンバー内では外部への関心減退が促進されます。自分の「界隈」から外れた場所のユーザーは、「リアル重視の人」のように目立たないか、あるいは「界隈を荒らす悪質な存在(ネット廃人)」として誇張して認識されがちです。

つまり、「全部の界隈に入り浸っているかのように見えるネット廃人」の実態は、以下に分解されます。

| 実態 | 説明 | ユーザーの認識 |

| 悪質なボット・スパム | 削除アカウント数は億単位と膨大。AI技術により影響力が甚大。 | ノイズとして認識され、その割合を過大評価する。 |

| 炎上目的の荒らし | 議論が極端化した界隈の周辺に常に存在する、目立つ存在。 | 「全ての界隈にいる、活発なネット廃人」に見える。 |

| 自己防衛型複垢ユーザー | 複数のペルソナを使い分け、実は特定の領域にしか介入しない。 | 「リアル重視」か「悪質なネット廃人」の二択に分類しきれず、認識から抜け落ちる。 |

結論:自作自演者の割合と「多層的な真実」

客観的なデータに基づくと、「まともにSNSをやってる人が3割〜4割、残りが自作自演者」というユーザー様の仮説は、数字上は成立しません。しかし、体感としては極めて正しく、その背景にはSNSの構造的な問題があります。

ユーザーの仮説 客観的なデータと構造的考察 まともにSNSをやってる人が3〜4割(複垢数個くらいなら当てはまらない) 悪質なボット・スパムは全ユーザーの8〜18%程度と推定され、遥かに少ない。 残りは自作自演者 複数アカウント所持者は45〜96%と多いが、その動機は不正ではなく、健全な自己表現とストレス回避である可能性が高い。 体感としての「自作自演者が多い」 エコーチェンバーが自分の世界を偏らせ、億単位の悪質なアカウントの存在とボットの高い影響力が合わさることで、「まともな利用者が少数派」であるという認知の錯覚を引き起こしている。

結局のところ、SNSには「リアル重視」も「ネット廃人」もいますが、多くのユーザーが複数の顔を持つ「多面的自己表現者」であり、彼らは自身の選択的注意とアルゴリズムが作り出す閉鎖的な界隈の中で、ノイズとして目立つ「悪質な自作自演者」の存在感を必要以上に大きく捉えている、と言えるでしょう。

考察のまとめ

AIの間違いを指摘出来る人間であるべきである。

これはAIを「完璧な情報源」として盲信するのではなく、「強力なツール」として捉え、その出力を批判的に検証(ファクトチェック)できる能力、すなわち「AIリテラシー」が、現代社会において最も重要な能力であることを示唆しています。

AIが進化しても、その限界と特性を理解し、その間違いや不完全性を指摘出来人間の「批判的思考能力」の価値は、決して失われることはありません。

AIは、私たちの思考を補完し、作業を効率化する強力なパートナーですが、最終的な真実の検証者、倫理的判断者、そして知識の創造者としての役割は、これからも人間に委ねられ続けるでしょう。

誰が使うかにより、「応答の最適化」が出来ることによって質の高い情報を引き出せる。それが私です。(ドヤァ)

つまりネットのほとんどは偽物ばかりってことです。偽物っていうか、純日本人じゃない人ばかりですけどね。noteなんて掲示板みたいな感じになってるし。