1. はじめに:人間と矛盾の普遍性

「矛盾」の定義と、それが人間存在に内在する理由

「矛盾」(むじゅん)という言葉は、一般的に物事の辻褄が合わない状態を指します。その語源は、中国の有名な故事「矛と盾」に由来しており、どんな盾でも突き通す矛と、どんな矛でも防ぐ盾を同時に売ろうとした商人が、客からの問いに答えられなかったという話から、論理的な不整合や対立を意味するようになりました。この意味では、「矛盾」は論理学における概念であり、互いに他を否定し、その中間に第三者を入れる余地のない概念、例えば「白と非白」のような関係性を指すこともあります。

しかし、人間存在における「矛盾」は、単なる論理的な不整合を超えた、より深く複雑な現象として捉えられます。人間の内面的な思考、感情、そして行動において、相反する要素が同時に存在し、時に葛藤を生み出す状態を指すのです。人は「寝たいけど、寝たくない」「生きていたいけど、生きたくない」といった、一つの事柄に対して相反する気持ちを抱くことがあります。このような感情は、不合理であると認識しつつも、抱いてしまう自分を否定することは出来ません。人の感情は常にどこかに矛盾を内包しているのです。

人間は本質的に矛盾を抱えて生きる存在であり、その存在そのものが矛盾を有しているとさえ言えます 。物事の内部や外部に存在する対立する物や概念、観念を指す「矛盾」は、全ての事物が変化するのと同様に、全ての事物に内在する普遍的な特性であるとされます。

この普遍的な矛盾の理解は、自己分析の出発点となります。論理的な矛盾は「解決すべき問題」として捉えられがちですが、人間存在における矛盾は「本質的な特性」であり、その解消よりも「理解と受容」が重要であるという視点の転換が求められます。

本レポートの目的:多角的な視点から「矛盾の塊」を考察し、自己理解を深める

本レポートでは、「矛盾の塊の人間」というテーマを、特定の人物に限定せず、人間一般が内包する矛盾の普遍的な側面として捉え、心理学、哲学、そして具体的な実例を通して深く考察します。これにより、読者自身の内なる矛盾を自己分析し、より豊かで調和の取れた生き方を見出す為の示唆を提供することを目的とします。

2. 心理学が解き明かす人間の内なる矛盾

アンビバレンス:相反する感情の共存

心理学において「アンビバレンス」とは、ある対象に対して肯定的な感情と否定的な感情、思考、または態度が同時に存在する状態を指します。例えば、ある人物に対して愛情と憎悪を同時に抱いたり、尊敬と軽蔑の気持ちを持つ場合がこれに該当します。これは、誰しもが経験する感情であり、不合理と分かっていても、相反する感情を抱く自分を否定することは出来ません。

人の感情は常にどこかに矛盾を抱えているのです。

認知的不協和:思考と行動の食い違い

不快感の発生メカニズムと、無意識的な解消方法

アメリカの心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した「認知的不協和理論」は、自分の中に矛盾する考えや行動があると、不快な心理状態が生じるというものです 。例えば、「健康に気を使いたい」と思っているのにジャンクフードを食べる 、ダイエット中なのに甘いものを食べる 、あるいは会社に不満があるのに辞められないといった状況で、この心の葛藤や不快感が生まれます。

人はこの不快感を解消する為に、無意識的に思考を調整しようとします。例えば、喫煙者がタバコを止めない心理として、「タバコはストレス解消になるから、むしろ健康にいい面もある」と考えることで、健康への懸念と喫煙行動の矛盾を打ち消そうとします。(※まぁ実はタバコって・・・。)また、「今はタイミングが悪い」とか「自分がダメだから仕方ない」といった言い訳や自己正当化を行うことで、理想と現実の行動の食い違いによる不快感を和らげます。

このような心の働きは、単なる思考の矛盾に留まらず、自己の心理的安定を保つ為の「自己欺瞞」という防御機制が働いていることを示唆しています。この自己欺瞞は一時的なストレス軽減には有効ですが、問題の根本的な解決を妨げる可能性があります。不快感(認知的不協和)から無意識の自己正当化(認知の調整)へと繋がり、結果として問題の先送りや根本解決の回避に至り、長期的なストレスや不満の蓄積を引き起こすサイクルが生じることがあります。これは、個人の成長を阻害する要因となりうる為、自己の行動と信念の矛盾に意識的に向き合うことが重要です。

ユング心理学における「矛盾」の構造

ペルソナとアニマ/アニムスの相補性:外面と内面の対立

カール・グスタフ・ユングの「性格タイプ論」では、人間の性格を「二律背反構造」で捉えます。これは、相互に矛盾する二つの要素が、矛盾しているからこそ成立するという考え方です。例えば、「朝」があるから「夜」を知るように、相反する概念が互いの存在を成立させています。

ユング心理学における重要な概念の一つに「ペルソナ」があります。これは、個人が社会的な役割や期待に応じる為に身につける外面的な態度、いわば「仮面」のようなものです。男性の場合、社会からは「男らしい」とされる、力強く論理的な態度が期待されることが多いです。

これに対し、「アニマ」は男性が無意識の中に持つ女性原理を指します。これは、情緒、感情、恋愛等を司る女性的要素であり、社会的な要請によって抑圧された「男らしくない」側面が、夢の中に異性像として出現するとされます。河合隼雄の指摘によれば、ペルソナとアニマは相補的に働き、非常に男性的な強い男性が、内面には著しい弱さを持っていることがよくあると言われます。この外面的な強さと内面的な弱さという対立こそが、人間の矛盾の一側面を形成しています。

この外面と内面の乖離は、個人の内面的な矛盾が社会的な規範や期待という外部要因によって形成されることを示唆しています。自己分析において、自身の矛盾が単なる個人的な問題ではなく、社会との相互作用の結果である可能性を考察する重要性を示唆するものです。社会的期待に応じたペルソナの形成が、内面的な要素の抑圧(アニマ/アニムスの形成)を引き起こし、結果として外面と内面の乖離、そして心理的葛藤や投影が生じるというプロセスは、特に男性が「矛盾の男」として認識される一因となりえます。

シャドウ:抑圧された「もう一人の自分」

「シャドウ」は、人が無意識の中に持つ「もう一人の自分」であり、現在のパーソナリティ形成において抑圧された、可能性はあったがそうはならなかった性格を指します。シャドウは夢の中で同性の人物として現れることが多く、現在の自分がその存在に対して感じる嫌悪感や恐怖が反映されるとされます。認識されない初期段階では、黒っぽいイメージで現れることもあります。シャドウの認識と統合は、自己理解を深める上で不可欠なプロセスです。

「二律背反構造」としての性格:心の強さの源泉

ユング心理学では、性格が「内向」と「外向」のように相互に矛盾する二つの要素で成り立っていると考えます。例えば、「朝」があるから「夜」を知るように、相反する概念が互いの存在を成立させています。

「外に見せている自分」と「内で見えている自分」が異なるのは普通であり、矛盾する性格が「心の強さ」を作るとも言われます。真面目でありながらふざけている、勤勉でありながら怠け者、繊細でありながら図太いといった例が挙げられます。

この見方は、矛盾が単なる問題ではなく、個人の内面的な深みと成長、更には「自己(セルフ)」実現という高次の目標達成の為の不可欠な要素であるという深い意味合いを含んでいます。アニマ/アニムスの成長が自我(ペルソナ)の成長に繋がり、最終的に意識と無意識を合わせた「自己(セルフ)」へと近づくとユングは考えました。内面の矛盾(二律背反、シャドウ、アニマ/アニムス)は、心理的葛藤を引き起こしますが、その矛盾を認識し統合するプロセスを通じて、人格が発展し、心の強さが育まれ、最終的に「自己(セルフ)」の実現へと繋がります。

これは、矛盾をポジティブな変化の契機として捉える視点を提供するものです。

多重人格者説と自我の集合体説:矛盾の根源

人間が矛盾を起こす理由として、「人間皆、多重人格者説」(分人性)と「自我は点の集合体説」が挙げられます。

「人間皆、多重人格者説」(分人性)は、一人の人間の中に複数の人格が宿っているという考え方です。私たちは、職場、家庭、友人関係等、時と場所、状況(TPO)に応じて無意識的に人格を切り替えて接しており、関係性の数だけ人格を宿していると考えることが出来ます。人格が変われば思考法も変わる為、同一人物内で矛盾した考えが生じるのは当然とされます。

「自我は点の集合体説」は、他者に対して「他者は他者であり続ける」と錯覚しがちですが、人間は「点の集合体」である線のような存在であり、過去や状況によって変化するものであるという見方です。ある時点の情報がその人の不変の真理であると捉えると、後から生じる「外れ値」(矛盾)が想定外の事態と見なされてしまいます。人間が完璧ではないが故に矛盾が発生し、物事と向き合う際には、分人性や多重人格の引き出しをある程度潤沢にしておくことが重要であると示唆されます。

二つの根源的欲求:安定と変化のジレンマ

人間は本質的に「安定を求める欲望」と「変化を求める欲望」という相反する二つの根源的欲求を同時に持っています。安定を求める欲求は、安全確保、ストレス軽減、社会的な安心感に繋がる本能的な欲求です。一方で、変化を求める欲求は、自己成長、新しいスキル習得、社会適応を促す要因となります。

これらの欲求は本質的に相反する為、個人は常にジレンマに直面し、それが行動や感情の矛盾として現れます。例えば、安定した恋愛関係を求める一方で、長く付き合ううちに刺激が足りなくなり、新しい刺激を求めることがあります。また、転職を決断した後で「やっぱり前の職場の方が良かった」と思うものの、後悔を避ける為に「今の方が良い」と自分に言い聞かせることもあります。

この現象は、根源的欲求の対立が心理的ジレンマを引き起こし、矛盾した行動や感情、そして不満や葛藤の発生に繋がることを示しています。このジレンマを認識し、バランスを取る試みが自己成長に繋がる重要なステップとなります。自己分析の際には、自身の価値観や欲求の優先順位を再考することが重要です。

Table 1: 心理学における矛盾関連概念の比較

| 概念名 | 定義 | 主な現れ方/症状 | 矛盾との関連性 | 自己分析への示唆 |

| アンビバレンス | ある対象に対して、相反する感情や態度を同時に持つ状態 | 「寝たいけど、寝たくない」「愛情と憎悪」のように、同時に相反する感情を抱く | 感情レベルでの矛盾の共存 | 自身の感情の複雑さを認識し、葛藤の根源を理解する |

| 認知的不協和 | 思考と行動、または複数の思考が矛盾することで生じる不快な心理状態 | 「ダイエット中にケーキを食べる」「会社に不満があるのに辞められない」等、信念と行動の不一致 | 思考と行動の不一致による心理的ストレス | 自己正当化のメカニズムを理解し、根本的な問題解決へ向かう動機付けとする |

| ペルソナ | 社会的役割や期待に応じる為の外面的な態度(仮面) | 職場での振る舞いとプライベートでの振る舞いの違い | 内面(アニマ/アニムス)との相補的な対立 | 社会的役割と自己の内面とのバランスを考察し、乖離によるストレスを軽減する |

| アニマ/アニムス | 男性が無意識に持つ女性原理(アニマ)/女性が無意識に持つ男性原理(アニムス) | 夢に現れる異性像、抑圧された感情や特性 | ペルソナと相補的に働き、外面と内面の矛盾を形成 | 抑圧された自己の側面を認識し、統合することで人格の成熟を図る |

| シャドウ | 意識に抑圧された「もう一人の自分」、現在のパーソナリティに形成されなかった性格 | 夢に現れる同性の嫌悪感や恐怖を伴う人物像 | 自己の否定的な側面や未開発な可能性としての矛盾 | 自己の暗い側面や未開拓な部分を受け入れ、自己全体性を目指す |

| 二律背反構造 | 相互に矛盾する二つの要素が、矛盾しているからこそ成立する構造 | 「内向」と「外向」、「真面目」と「ふざけている」といった性格特性 | 人間存在の根本的な矛盾の構造 | 矛盾を欠陥ではなく、心の強さや成長の源泉として肯定的に捉える |

| 分人性 | 一人の人間が、関係性やTPOに応じて複数の人格を使い分けること | 職場での上司への態度と家庭での家族への態度の違い | 人格の切り替えによる思考や行動の矛盾 | 自身の多面性を理解し、状況に応じた自己表現の柔軟性を高める |

| 自我は点の集合体 | 人間が特定の時点の情報の「点の集合体」であり、常に変化しうる存在であるという見方 | 「昔は〇〇だったのに」という過去の自分との不一致 | 過去の自己と現在の自己、あるいは状況による自己の変化としての矛盾 | 自己の流動性を認識し、変化を受け入れることで、矛盾に対する柔軟な姿勢を育む |

3. 哲学が問いかける矛盾の深淵

西洋哲学の視点:矛盾の排除と二元論

ソクラテスとプラトン:魂の矛盾の吟味と説明

西洋哲学において、「矛盾」はしばしば克服すべき対象として捉えられてきました。古代ギリシャの哲学者ソクラテスは、人々の「言論」「選択」「行為」の根底にある「思い」に矛盾がないかを「吟味」し、それを排除することを生涯の使命としました。彼にとって「矛盾なき生」とは、理性的存在として首尾一貫した倫理的生そのものでした。ソクラテスは、無知や悪意が人の心に矛盾を生じさせると考え、これらを好ましくないものと見なしました。

プラトンは、人間が「ある行為が善いと知りつつ快楽に負けて別の行為をする」という魂に生じる「矛盾した事態」を説明する為、人間を複数化(魂を理性、気概、欲望に分ける)することで心理的葛藤の内実を哲学的に説明しました。プラトンもまた、魂に生じる矛盾を放置すべきではないと考え、教育を通じて理性、気概、欲望が調和した秩序ある魂の実現を目指しました。

これらの哲学者たちの思想は、西洋哲学の根底に、矛盾を「悪」や「不完全さ」と捉え、それを克服または解消すべき対象とする傾向があるという思想的背景を示しています。彼らは、矛盾を認識し、倫理的・理性的な追求を通じてそれを排除または解消しようと試み、魂の調和という理想を追求しました。

デカルト的二元論:心と身体の分離

「二元論」は、世界が二つの対立する概念や原則で構成されると主張する哲学説です。ルネ・デカルトは、世界の根源を「心霊(思想)」と「形体(広延)」の二つに分け、これらが互いに独立して存在すると考えました。

この心身二元論は、人間を「我」(意識)とそれ以外の世界(身体や自然)に厳然と区分する考え方に繋がります。この区分によって、人間が自身の感情や本能(身体的側面)と理性や思考(精神的側面)との間に矛盾を感じる基盤が形成されることがあります。例えば、理性ではこうすべきだと分かっていても、感情がそれに従わないといった葛藤は、この二元論的な自己認識と深く関連している可能性があります。自己分析において、自身の内的な矛盾が、このような根源的な二元論的思考に起因している可能性を考察することは、自己の不統合感の理解に繋がります。

東洋思想・日本哲学の視点:矛盾の受容と統合

西田幾多郎の「絶対矛盾的自己同一」:現実世界の矛盾と宗教的解決

日本の哲学者・西田幾多郎は、「絶対矛盾的自己同一」という独自の思想を提唱しました。この思想によれば、現実の世界は矛盾の世界であり、矛盾の立場からは矛盾は解決されないとされます。しかし、その根本に自己同一的なもの、すなわち宗教的なものを持つことによってのみ、矛盾が解決されると西田は考えました。彼は、あらゆる学問や道徳の根底には宗教がなくてはならないと結論づけています。この思想は、矛盾を単に排除するのではなく、より高次の視点から統合しようとする東洋的なアプローチを示しています。

西田の言う「宗教的なもの」というのは、必ずしも既存の宗教団体や儀礼を指すのではなく、世界や自己を根源的に捉え直す態度や、生き方の根底にある精神的な基盤を意味します。

矛盾や対立を「排除」するのではなく、より大きな枠組みの中で統合する。その為には、物質的価値や利害を超えた根本的な信頼や一体感(宗教的心性)が必要と考えました。

これは確かに、形式的な団体や教義に縛られる必要はなく、深く繋がった共同体として互いを理解し合い、精神的基盤を共有して生きるという方向に近いです。

むしろ、西田はその精神性を「団体化して固定すること」よりも、「生きた実践として持続すること」を重視していたとも言えます。

仏教思想「煩悩即菩提」:迷いと悟りの一体性

大乗仏教の重要な概念である「煩悩即菩提」(ぼんのうそくぼだい)は、「人間の煩悩そのものが、そのまま悟りへと繋がる」という深遠な思想を表しています。一見すると「欲や悩みが多いままでもいいの?」と矛盾を感じるかもしれませんが、この思想は、悟りとそれを妨げる迷い(煩悩)が、共に人間の本性の働きであると説きます。煩悩を離れて菩提は得られず、菩提なくして煩悩から離れることもない、とされます。

これは、矛盾や迷いを否定するのではなく、それらを悟りの縁として肯定的に捉える思想です。東洋思想においては、西洋哲学が矛盾を排除しようとするのとは対照的に、矛盾を「解決されないもの」と認識しつつも、それを「根本に自己同一的なもの」や「悟りの縁」として「統合」または「超越」しようとする姿勢が見られます。このアプローチは、矛盾を存在論的に肯定し、それを成長や精神的深化の契機と捉えるものであり、自己分析において、自身の矛盾を「受け入れる」というより深いレベルでの対処法を模索する可能性を提示します。矛盾の認識(本質的なもの)から宗教的・精神的探求を経て、矛盾の統合・超越へと至るプロセスは、精神的自由や悟りを見出す可能性を秘めています。

4. 「矛盾の男」の具体例と類型

一般的な男性像に見られる「矛盾」の誤解

社会には、「男は大きな悩みに直面した時、自分の殻に閉じこもる」「男は狩猟民族だから追わせた方がいい」「男は要件のない連絡を嫌う」といった、男性の性質に関する一般的な理論が存在します。しかし、これらの理論は多くの場合、事実とは異なると指摘されています。

これらの行動は、性別による本質的な違いではなく、むしろ個人の「信用」の有無や「連絡習慣」に大きく関係していると分析されます。例えば、男性が殻に閉じこもるのは、相手を信用していないからであり、「この相手に言ってもしょうがない」「分かってもらえないだろう」と感じている為です。また、連絡無精は、仕事以外ではレスが遅い等、その人の元々の性格や習慣によるものであり、性別は関係ないとされます。

このことは、社会的なジェンダー規範やステレオタイプが、特定の行動パターンを「男性特有の矛盾」として誤って認識させ、それが「矛盾の男」という類型を形成しているという状況を示唆しています。自己分析において、自身の「矛盾」が、実は社会的な刷り込みや誤解に基づいている可能性を検討することは重要です。社会的ステレオタイプが個人の行動を誤って解釈し、「矛盾の男」という類型化を生み出し、それが個人の自己認識に影響を与えるという連鎖が生じることがあります。

文学作品に描かれた矛盾した主人公たち

太宰治『人間失格』大庭葉蔵:自堕落な行動と繊細な心の葛藤

太宰治の代表作『人間失格』の主人公、大庭葉蔵は、社会との断絶と共に薬物、女性関係、失踪、心中未遂といった自堕落で破滅的な人生を送ります。しかし、その行動の奥には、「生きる意味を見失い、人の心を信じることすら出来なくなった」という繊細な心の葛藤が深く潜んでいます。この破滅的な外面と苦悩する内面のギャップが、彼の悲劇性を際立たせ、「人間失格」という言葉を体現する人物像を作り上げています。

芥川龍之介『鼻』:人間の心に潜む二つの矛盾した感情

芥川龍之介の短編『鼻』には、「人間の心には互に矛盾した二つの感情がある」という一文があります。この一文は、人間の内面に潜む相反する感情の存在を明確に示唆しており、芥川の作品全体に共通する人間心理の深淵を描く姿勢を象徴しています。

歴史上の人物に見る「矛盾」

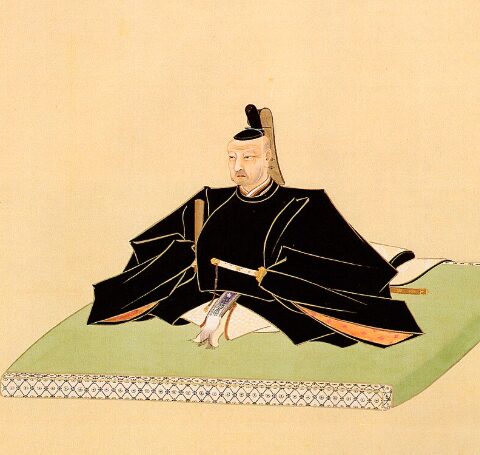

足利尊氏:慈悲深さと組織運営の不安定さ

室町幕府を開いた初代将軍・足利尊氏は(源氏の血を引く家に生まれる)、「日本史上最悪」とも評される一方で、禅僧・夢窓疎石によって「無欲で慈悲深く、他人を恨むことを知らず、多くの仇敵すら許し、我が子のように接した」という寛容な人物像が伝えられています。戦場では命の危険に直面しても笑みを浮かべ、死を恐れる様子がなかったとされます。

しかし、その慈悲深さや気前の良さが、室町幕府の直属軍の不足や統制の困難さ、そして南北朝時代の長期化を招く等、組織運営においては不安定さをもたらす矛盾を抱えていました。彼は源頼朝や徳川家康のような冷酷さを持たず、その人間的な魅力が多くの人々を惹きつけた一方で、結果的に幕府の組織的基盤を脆弱にしたという、複雑な人物像が浮かび上がります。

前田綱紀:名君の治績と封建政治の矛盾

加賀百万石の領主であり、「名君」と称された前田綱紀も、その模範的な治績が「封建政治の矛盾をはらんでいる」と指摘されています。これは、個人の統治能力が優れていても、その時代の社会体制や政治構造そのものが内包する矛盾からは逃れられないという、より大きな構造的な矛盾を示唆しています。

現代メディアにおける矛盾したキャラクター

映画『キャラクター』両角:優しい殺人鬼の不気味さ

映画『キャラクター』に登場する殺人鬼・両角は、「天才的な殺人鬼」でありながら、演じたFukaseが「優しい殺人鬼」という矛盾したキャラクター像を追求しました。Fukaseは、ワントーン上げた声や落ち着きのない手の動き等、アンバランスな表現を自ら加えることで、その不気味さや深みを一層引き立てています。この「優しい殺人鬼」という矛盾した設定が、キャラクターに独特の魅力を与えています。

アニメ作品の例:葛藤を抱え成長するキャラクター

アニメ作品においても、葛藤と矛盾を抱えながら生き様を探し、成長していくキャラクターが描かれます 。例えば、『新世紀エヴァンゲリオン』の主人公・碇 シンジは、友人が敵である「使徒」と判明し、殺さなければならないという極度の葛藤に直面します。この静止したシーンでの葛藤の表現は、視聴者に深い心の動きを感じさせます。また、『るろうに剣心』の主人公・剣心も、強い戦闘能力と精神力を持つ英雄でありながら、流浪人としての生き方をやめるという決断を通して「変わる」という葛藤を乗り越え、成長します。

これらの文学、歴史、現代メディアの具体例は、いずれも「矛盾」がその人物や物語に深みと複雑さ、そして人間的な魅力を与えていることを示しています。自堕落な行動の裏にある繊細さ、慈悲深さと組織運営の不安定さ、殺人鬼の優しさといった対立する要素が、キャラクターを単なる記号ではなく、多面的でリアルな存在にしています。

これは、現実の人間が抱える矛盾もまた、その人の個性や魅力を形作る重要な要素であるという示唆に繋がります。

5. 矛盾との建設的な向き合い方と自己成長への道

矛盾を受け入れることの意義

自己受容と創造性への転換

自身の矛盾する欲望を受け入れることは、精神的な安定に繋がります。無理にどちらか一方を選ぶのではなく、両者のバランスを取ることが重要です。

主体的に「矛盾」を抱えることは、自身の思考が同じ意見に閉じこもる「エコーチェンバー化」を避け、他者に受容的であることに繋がります。自身の内なる矛盾した思いを押し込めずに素直に認めることは、他者の多様なあり方を受け入れる為の第一歩となります。

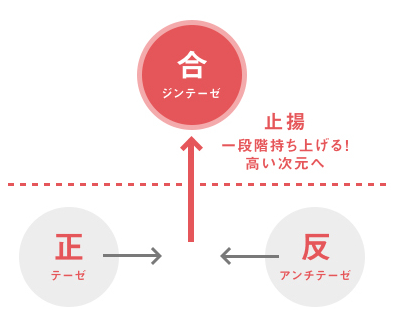

更に、矛盾こそが、爆発的な創造を生み出すエネルギー源であると考えることも出来ます。ドイツの哲学者ヘーゲルが提唱した「弁証法」のように、対立する概念を突き合わせることで、一段上の新しい概念(「止揚(アウフヘーベン)」)を生み出す機会となります。

これは、矛盾が単なる問題や不快感の源ではなく、対立する要素を統合することで、より高次の新しい価値や解決策を生み出すポジティブな原動力となりうるという重要な視点です。自己分析において、自身の矛盾を「解決」するのではなく、「活用」して新たな自分を創造するという能動的なアプローチを促します。矛盾の存在を主体的受容と対峙の機会と捉え、弁証法的思考を通じて対立を統合することで、新しい価値や創造性の発現、そして自己成長へと繋がります。

葛藤を乗り越えるための実践的アプローチ

葛藤を解決する為には、漠然と悩むのではなく、状況を分析的に捉え、処理方法を考えることが重要です。

葛藤の四つのパターンと解決の方向性

葛藤は、その性質によっていくつかのパターンに分類され、それぞれに推奨される解決の方向性があります。

- 正と正の葛藤 (Approach-Approach Conflict):

どちらもやりたいが、一つしか選べない状況です。例えば、「この仕事もあの仕事もやりたいが、時間的にどちらかしか出来ない」といった場合です。解決策としては、優先順位をつけてどちらかを選ぶことが挙げられます。 - 正と負の葛藤 (Approach-Avoidance Conflict):

やりたいことだが、そうすると問題が起こる状況です。例えば、「転職したいけれど、転職すると給与が下がる」といった場合です。解決策は、負の部分をコントロールし、正の部分を取ることを目指すことです。 - 負と負の葛藤 (Avoidance-Avoidance Conflict):

どちらも嫌だが、どちらかを選ばなければならない状況です。例えば、「仕事はやりたくないけれど、やらなかったら怒られる」といった場合です。解決策は、選択肢の一つに「これがやりたい」と思えるようなポジティブな要素を加えることです。嫌な仕事の中に面白い部分を組み込むといった工夫が有効です。 - 複合した葛藤 (Double Approach-Avoidance Conflict):

良い点と悪い点を持った複数の選択肢から一つを選ばなければならない状況です。例えば、「この会社にもあの会社にも転職したいが、この会社は給与が下がり、あの会社は家から遠い」といった場合です。解決策は、負をコントロールして正を取っていくのが基本となります。

対人葛藤の処理方法

対人葛藤は、対人間でそれぞれの欲求や利害が対立した状態であり、多様な解決方法を持つことが重要です。

- 妥協:

痛み分けで、お互いの「やりたい部分」を少し減らし、同時にデメリットも減らす方法です。 - 競争:

どちらかが相手に打ち勝ち、正の部分を全て取る方法です。 - 譲歩:

どちらかが相手に合わせて、全て譲る方法です。 - 先延ばし:

今は結論を出さずに、結論が見つかるまで葛藤状態を継続する方法です。 - 協調:

Win-Winとなるように、お互いの正の部分を最大化する方法です。 - 3rd Choice:

お互いに葛藤が起こらない別の案を見つけ出す方法です。

恐怖を受け入れることによる葛藤の乗り越え方

恐怖から抜け出す唯一の道は、立ち向かって闘おうとするのではなく、恐怖を「家族として心の中に迎え入れる」ことです 。恐怖は自然な感情であり、健全な反応と認識し、自分でコントロール出来ると信じて受け入れることが重要です。

具体的な方法としては、恐怖を感じたときに心の片隅に追いやり、人生全体に広がらないように阻止し、「今、この瞬間」を楽しむことが挙げられます。また、耐えられそうにないと感じたら、身近な人に自分の抱えている恐怖について話したり、恐れていることを書き出してみたりすることも有効です。ネガティブな感情は、他者に話したり、自分を客観的な視点から見つめ直したりすることによって弱めることが出来るとされます。

Table 2: 葛藤の類型と解決アプローチ

| 葛藤の類型 | 具体例 | 特徴/心理状態 | 推奨される解決アプローチ | 自己分析への示唆 |

| 正と正の葛藤 | 複数の魅力的な仕事のオファーから一つを選ぶ | どちらも魅力的で選びきれない、幸福な悩み | 優先順位付け、長期的な目標との整合性を考慮 | 自身の価値観や優先順位を明確にする |

| 正と負の葛藤 | 転職したいが、給与が下がることを懸念する | 魅力を感じるが、同時にデメリットも存在する | 負の部分をコントロール(軽減)し、正の部分(メリット)を最大化 | デメリットを客観的に評価し、許容範囲を見極める |

| 負と負の葛藤 | 嫌な仕事だが、やらなければ怒られる | どちらを選んでも不快な結果が伴う | 選択肢にポジティブな要素を加える、または新しい選択肢を模索 | 最悪のシナリオを避けつつ、わずかな光を見出す |

| 複合した葛藤 | 複数の転職先候補があり、それぞれにメリット・デメリットがある | 複雑な状況で、複数の要素が絡み合う | 負をコントロールし正を取る、または「3rd Choice」を創造する | 状況を多角的に分析し、創造的な解決策を検討する |

人間関係における「矛盾」への対処法

「論破したがる人」の心理と円滑なコミュニケーション

「論破したがる人」の行動の背景には、自己確認、自己主張、過去の経験、感情の発散といった心理が働いています。彼らは自分の意見や立場が正しいと信じており、それを他人に受け入れてもらうことで確証を得たいという欲求を抱いています。また、議論を通じて抑えていた感情やストレスを発散することもあります。

このような行動は、彼ら自身が内面に抱える「自己の不確かさ」や「承認欲求の矛盾」を、他者を論破することで解消しようとする試みであると解釈出来ます。つまり、彼らの攻撃的な行動は、他者の矛盾を指摘する一方で、自身の内なる矛盾を投影している可能性があります。

彼らの言動は、業務遅延、チームの雰囲気悪化、他のメンバーのモチベーション低下、精神的疲労等、周囲に悪影響を及ぼす可能性があります。対処法としては、感情に振り回されず冷静に客観的に観察し、論点を整理し、相手と同じ土俵に立たないことが重要です。時には、全ての議論が有意義であるわけではない為、相手の意見を聞き流す、または無視することも、自身の精神的健康や業務効率に繋がります。度が過ぎる場合は、上司や人事部門への相談、対話の場設定、役割や業務範囲の明確化、研修の受講等も検討すべきです。

矛盾を人間らしさの源泉として肯定する

矛盾や葛藤は、人間らしさの証であり、可能性の源であるという認識が重要です。人間には意識と無意識という二つの思考傾向があり、これらは異なる方向性を持つ為、必ず何らかの矛盾や葛藤を生み出します。社会もまた、あらゆる意図が衝突し、矛盾や葛藤を生み出す環境です。

しかし、理想と現実、理性と自然、生と死、意味と感情等、あらゆるものが衝突し合いながらも、どこかに向かっていきたいという意志が、より良い可能性を開くのです。人間は矛盾と葛藤を生み出し、それを乗り越えようとする意志を持つことで、初めて可能性ある人間として人間らしく生きることが出来るとされます。

したがって、現状がどんな状態であっても、矛盾や葛藤から目をそらさず、自分なりに答えを模索し、ゆっくりとでも前に進もうとする姿勢こそが尊いとされます。この姿勢は、例え社会や世界から全否定されるような答えに至ったとしても、その過程に人間として生きることの意味が凝縮されていると肯定的に捉えられます。

6. 結論:矛盾を抱え、成長し続ける人間

本レポートでは、「矛盾の塊の人間」というテーマを、人間存在に普遍的に内在する矛盾として捉え、心理学、哲学、そして具体的な実例を通して多角的に考察しました。

心理学の視点からは、アンビバレンス、認知的不協和、ユング心理学の概念(ペルソナ、アニマ/アニムス、シャドウ、二律背反構造)、そして多重人格者説や自我の集合体説を通じて、人間の内なる矛盾のメカニズムが解き明かされました。そこには、社会的期待と内面の乖離、根源的欲求のジレンマ、そして自己欺瞞という防御機制が働いていることが示されました。これらの心理的プロセスは、個人の行動や感情の背後にある深層的な動機を理解し、自己分析の際に自身の価値観や欲求、そして社会的な刷り込みを再考する重要性を示唆しています。

哲学の視点からは、西洋思想が矛盾を排除すべき「悪」や「不完全さ」と捉える一方で、東洋思想や日本哲学が矛盾を統合し、超越すべきものとして肯定的に捉える対照的な視点が提供されました。特に、西田幾多郎の「絶対矛盾的自己同一」や仏教の「煩悩即菩提」は、矛盾が精神的深化や悟りの契機となりうることを示唆します。これは、矛盾を存在論的に肯定し、それを成長や精神的深化の契機と捉える、西洋とは異なるアプローチであり、自己分析において自身の矛盾を「受け入れる」というより深いレベルでの対処法を模索する可能性を提示します。

文学、歴史、現代メディアの具体例は、矛盾が人物の複雑さ、深み、そして人間的な魅力を生み出す重要な要素であることを示しました。自堕落な行動の裏にある繊細さ、慈悲深さと組織運営の不安定さ、殺人鬼の優しさといった対立する要素が、キャラクターを単なる記号ではなく、多面的でリアルな存在にしています。また、一般的な男性像に見られる「矛盾」が、実はジェンダー規範による誤解である可能性も指摘され、社会的なステレオタイプが個人の自己認識に影響を与える構造が明らかになりました。

矛盾との向き合い方においては、それを単なる問題としてではなく、自己受容と創造性への転換の機会として捉えることの意義が強調されました。葛藤の類型を理解し、適切な解決アプローチを選択すること、そして人間関係における矛盾に冷静かつ共感的に対処することが、自己成長への道を開きます。特に、矛盾を「止揚(アウフヘーベン)」を通じた創造的成長の機会と捉える視点は、対立する要素を統合することで、より高次の新しい価値や解決策を生み出す能動的なアプローチを促します。

最終的に、人間が矛盾を抱えることは、欠陥ではなく、むしろ人間らしさの深淵であり、成長と可能性の源泉であると結論付けられます。自身の矛盾と向き合い、それを乗り越えようとする意志こそが、より豊かで意味のある人生を築く為の鍵となるでしょう。

矛盾だらけの人間を追求したサイト

.

.

.

.