はじめに:魂の旅路と人間関係の深層

人間関係は、私たちの人生において最も深く、そして時に最も複雑な側面の一つです。特に、スピリチュアルな視点からパートナーシップを捉える時、それは単なる感情的な結びつきを超え、魂の深い目的と成長の機会として現れます。本レポートでは、この深遠なテーマを多角的に掘り下げ、魂の起源から始まり、特定の関係性における課題、そして「恋」と「愛」という日本語特有の感情のニュアンスまでを考察します。

読者の皆様が自身の人間関係をより深く理解し、魂の成長へと繋がる洞察を得ることを目的とします。

第1章:スピリチュアルなパートナーシップの概念

スピリチュアルなパートナーシップは、単なる偶然の出会いではなく、魂の計画に基づいた必然的な再会であるとされます。ここでは、その根源的な概念から具体的な関係性の種類、そしてそれに伴う課題と学びを深掘りします。

1.1 魂の起源と目的:何故、私たちは出会うのか?

私たちの魂は、この世に生まれてくる前から、特定の目的と学びの為に旅を続けているとスピリチュアルな教えでは考えられています。人間関係は、その魂の成長を加速させる為の重要な舞台です。

魂は肉体を離れた後も永遠に存在し、新たな経験や学びを得る為に何度も生まれ変わりを繰り返すという「輪廻転生」の概念があります。これは、魂が進化し、より高い意識レベルへと到達する為のプロセスとされます。人生で経験する全ての出来事、喜びも苦しみも、魂の成長と学びの機会として捉えられます。特に困難な状況は、魂が成長する為の「問題集」であり、それを乗り越えることで魂は進化するとされます。

人間関係、特に親密な関係は、魂の成長を促す触媒となります。相手は自身の内面を映し出す「鏡」となり、未解決の感情や課題に気付かせてくれます。魂の繋がりが深いほど、関係性における試練は過酷になる傾向がありますが、それは魂の成長を加速させる為であると考えられます。

輪廻転生は個々の魂の成長を目的としていますが、この成長は、関係性を通じて、特に困難な経験から学ぶことで促進されます。ソウルメイトやツインレイといった特定の魂の絆は、この成長を加速させる為に存在するとされます。個々の魂の成長は、単に自己完結的なものではなく、特定の魂の絆を通じて相互作用し、その集合的な成長が最終的に地球全体の意識レベルの向上、ひいては「地球卒業」という高次の目的に繋がっている可能性があります。これは、個人的な苦難が実はより大きな意味を持つという、深い肯定的な意味付けを提供します。また、「風の時代」には多様性が重視され、ツインレイの統合が社会を良い方向に導くという記述も存在します。

1.2 ソウルメイト、ツインソウル、ツインレイ:魂の絆の種類と特徴

スピリチュアルなパートナーシップには様々な種類があり、それぞれ異なる目的と特徴を持ちます。混同されやすいこれらの概念を明確にすることで、自身の関係性をより深く理解する手助けとなります。

ソウルメイトは「魂の仲間」や「固い絆で繋がったチームメイト」のイメージが近く、運命を共に歩み、助け合う存在です 。恋人に限らず、家族、友人、教師、カウンセラー等、様々な形で出会う可能性があります。特に、ソウルメイトは肉親として現れることも多く、親子関係で出会うこともあります。複数存在する可能性があり 、生涯のうちに多くのソウルメイトに出会うことで人生の充実度が変わるとされます。

ツインソウルは「双子の魂」を意味し、前世で一つだった魂が今世で二つに分かれて生まれた存在とされます。お互いに強く惹かれ合い、強い絆で結ばれていると感じますが、外見や性格が真逆であることもあります 。ツインソウルも複数存在する可能性があります。 片方が現世にいながらも、もう片方は生まれていないということもあります。 諸説は山ほどありますが、肉親同士でもありますし、過去生で肉体として親子だったこともあります。とにかく人の縁というのは、その人の生き方によって単純に語れないものなのです。

ツインレイは「魂の片割れ」を意味し、一つだった魂が二つに分かれて別々の人として生まれ、いつか再会することを宿命づけられた唯一無二の相手です。本来のツインレイは「宇宙由来魂同士」であるとされ、創造の始まりに一つだった魂が成長と学びの為に二つに分離したとされます 。彼らは「鏡に映る自分のように、良い面も課題も映し出し合う魂の片割れ」であり、「陰と陽」のような補完的な関係性を持つとされます。ツインレイとの出会いは、魂の統合を目指す最終段階であり、急速な霊的成長を促します 。彼らの役目は「愛と死を学び、人に夢を見させる」ことであり、個人の目標を超えた魂の統合や使命の達成が目的とされます。ツインレイが成就し統合を果たすことは、魂の学びが完了し、地球での輪廻転生が終了する最終段階であるとされています。

これらの魂の絆を持つ相手と出会うと、初対面にもかかわらず「懐かしい」「以前から知っているような感覚」を覚えることが多いです。これは魂レベルでの深い繋がりがある為とされます。身体的特徴が似ていたり、同じ匂いを感じたり、誕生日等のプロフィールが似ているといったシンクロニシティ(意味のある偶然の一致)が多く見られます。出会いの目的は、お互いの魂の成長を促し、人生において重要な役割を果たすことです。

魂の絆は固定的なものではなく、魂の進化段階や波動の変化によって、その関係性の種類や深さが流動的に変化する可能性があると考えられます。特にツインレイのような「唯一無二」とされる関係性においても、魂が細胞分裂のように分かれ、転生スピードが異なる可能性が示唆されており、この差異や波動の揺らぎによって、出会いのタイミングや確率は「超絶奇跡的」となることがあります。このことは、特定の関係性に固執しすぎず、自身の魂の成長と波動の調和に意識を向けることの重要性を示唆しています。

以下の表は、これらの魂の絆の種類と特徴をまとめたものです。

Table 1: 魂の絆の種類と特徴

| 種類 | 定義 | 起源 | 目的 | 特徴 | 関係性例 |

| ソウルメイト | 魂の仲間、固い絆で繋がったチームメイト | 魂のグループとして共に転生 | 魂の成長、癒し、人生の充実 | 初対面でも懐かしい感覚、複数存在する、様々な形で出会う | 恋人、家族、友人、教師、カウンセラー、肉親 |

| ツインソウル | 前世で一つだった魂が二つに分かれて生まれた存在 | 一つの魂が成長の為に分裂 | 魂の成長、自己理解の深化 | 強く惹かれ合うが、外見・性格が真逆の場合も、複数存在する可能性 | 親子、恋人、親友、同士 |

| ツインレイ | 一つだった魂が二つに分かれ、再会を宿命づけられた唯一無二の魂の片割れ | 創造の始まりに一つだった魂が分離 | 魂の統合、急速な霊的成長、カルマの完全清算、輪廻転生終了 | 唯一無二の存在、宇宙由来魂同士、鏡のように良い面も課題も映し出す(陰と陽)、強烈な引力、サイレント期間を伴う、愛を学び夢を見させる役割 | 運命のパートナー、生涯の親友、ライバル |

ちなみに”本物”のハートチャクラを視ると、ピンクとグリーンのマーブルに混ざるらしい。

この表は、スピリチュアルなパートナーシップの複雑な概念を体系的に整理し、それぞれの絆が持つ独自の側面を明確にすることで、読者の理解を深めることを目的としています。各種類の魂の絆が、個人の魂の旅路においてどのような役割を果たすのかを視覚的に捉えることが可能となります。

ツインフレームもありますが、ツインソウルの一つ下レベルです。これも揉めやすいようですが乗り越えるとお互い支え合う関係性になります。

私個人の解釈ですが、今のツインレイはいわばツインソウル=地球レイかなと思っています。勝手ながら。本来のツインレイは始祖のようなものであり、死を持って役目を果たすなんて滅多にいないので。(サイレント期間がないとも聞きました)

そもそも海外ではツインレイをツインフレームと読んでいることが多いし。

↓なので、地球レイ限定の記述を綴ります。

1.3 関係性における課題と学び:カルマの解消と魂の成長

魂の絆を持つ関係性は、常に平穏であるとは限りません。むしろ、魂の成長の為に困難や試練が伴うことが多く、これらを乗り越えることが重要です。

「カルマメイト」は、過去生での縁によりこの生で再会し、特定の教訓や経験をもたらす魂の結びつきを持つ人々です。強い感情的な繋がりや反発、教訓や成長の機会を提供する関係が特徴です。カルマメイトとの出会いは、過去の行動や選択に対する反省の機会を提供し、自己の発展と魂の進化を経験させます。カルマの解消は、学ぶべき教訓を理解し対処することでなされ、精神的な成長を遂げることで不必要な執着や依存から解放されます。カルマが消える時、嫌いだった人が気にならなくなる等、心境の変化を感じることがあります。カルマが重い場合、ネガティブな出来事が頻繁に起こったり、人生に進展がなかったり、精神的に不安定になったりすることがあります。

ツインレイやソウルメイトの関係において、「サイレント期間」とは、魂の成長の為に一時的に離れる期間を指します。この期間は、コミュニケーションの断絶や物理的・精神的な距離が生じることが特徴ですが、個々が自己成長を遂げ、内面的な成長を促す為に必要とされます。サイレント期間を乗り越えることで、魂の目覚めが加速し、過去の傷やトラウマの浄化が起こり、より強い絆を築くことが出来ます。サイレント期間がないツインレイのカップルも稀に存在するとされますが、これは魂レベルが最高潮に達している場合に限られるとされます。

ソウルメイトは、親子や兄弟姉妹といった肉親として現れることも多く、これは魂の成長を促す最もシンプルで効率的な方法とされます。親と子はお互いに、それぞれの魂の課題を克服する為に最もふさわしい相手を選んで生まれてくると考えられています。家族関係における課題としては、「不完全な愛」の経験、執着の克服、自己犠牲からの脱却、過去のカルマの解消、期待と失望等が挙げられます。これらの関係性を通じて、「無条件の愛」の理解、自己受容と自己肯定、許しと手放し、感謝の心を学び、魂の成長と進化を遂げます。

魂の絆における「課題」や「試練」は、単なる困難ではなく、魂が「カルマ」を解消し、真の自己へと「再生」する為の「錬金術」的プロセスであると解釈出来ます。特にサイレント期間やカルマメイトとの関係は、自己の内面と深く向き合い、執着やエゴを手放すことで、魂がより高い次元へと進化する為の「死と再生」を促します。

この視点を持つことで、苦しい経験も魂の成長の為の必然的なステップとして受け入れられるようになります。

第2章:報われない片思いの心理と魂の学び

報われない片思いは、多くの人にとって苦痛を伴う経験ですが、スピリチュアルな視点からは、深い自己成長と魂の学びの機会として捉えることが出来ます。

2.1 報われない恋の心理メカニズム:執着と自己成長の機会

報われない恋の背後には、特定の心理的メカニズムが働いています。これらを理解することは、感情の渦から抜け出し、自己成長へと繋がる第一歩です。

報われない恋は、”相手がいるだけでいい、見返りがなくても愛し続ける“という心理状態を生み出すことがあります。これは「リメレンス」と呼ばれる、相手を過剰に美化し、相手の態度を好意的に解釈してしまう傾向と関連しています。脳の報酬系が関与しており、相手からたまに優しい言葉をもらう等、わずかな肯定的なフィードバックがあった際に、脳内でドーパミンが大量に放出され、強烈な快感に繋がることで、「もっと欲しい」と粘り続ける「離れられないサイクル」を作り出します。スロットマシンのように、いつ当たるか分からない不確実な報酬の方が、毎回報酬が得られるよりも依存度が高まることが知られています。恋愛においても、「また優しくしてもらえるかもしれない」という期待が、報われない状況でも人を頑張り続けさせる強力な要因となります。

これまでにその関係に費やした時間や感情、努力が無駄になることを避けたいという心理は「サンクコスト効果」として知られ、「こんなに想いを注いだのに諦めたくない」と感じさせます。認知的不協和を解消する為に、「片思いでも幸せ」「あともう少しで報われる」と思い込み続けることがあります。報われないと感じる大きな理由の一つは、「頑張りすぎ」にあると指摘されています。認められたい、嫌われたくない、愛されたいという思いから過度に努力することで、結果に対する要求水準が上がり、その高い水準から現状を見た時に「報われていない」と落胆するのです。

「こんなに頑張っている『のに』」という絶望や悔しい気持ちは、まさに頑張りすぎのサインであり、自分が設定した過剰な期待が、報われない感覚を増幅させていることを示しています。また、認められている状態を認められていないと認識している場合、どんなに努力しても認められた感覚は得られないという、自己認識の歪みも指摘されています。自己肯定感が低い人にとっては、アファメーション(肯定的な自己暗示)が逆効果となり、不安や不満を増加させたり、自己欺瞞や自己嫌悪に陥らせる可能性が指摘されています。恋愛におけるスピリチュアルな依存状態では、批判的な意見を言う友人や周囲の人と距離を置いたり、感情的になり喧嘩になってしまうことがあります。これは、依存対象(この場合はスピリチュアルな概念や特定の関係性)を守る為に、客観的な視点や健全な批判を受け入れられなくなる心理状態を示唆しています。ささいな言動をネガティブに捉えがちになり、精神的に疲弊し、仕事や友人関係に悪影響が生じることもあります。

報われない恋におけるこれらの心理メカニズムは、人間が感情的な「投資」を合理的に評価出来ない傾向があることを示しています。特にサンクコスト効果は、過去の努力を正当化する為に、現状の非効率性や苦痛を無視し、さらなる投資(片思いの継続)を促すという、経済学的な非合理性と酷似しています。これは、恋愛が人間の最も深い感情的な側面と経済的な意思決定の原則が交錯する場であることを示唆しています。部分強化とリメレンスが「期待」を維持させ、愛着形成とサンクコスト効果が「諦められない」という執着を生み出すという因果関係が明確に存在します。このループは、自己肯定感の低下を招き、更に「報われない」という感情を強化する悪循環に陥る可能性があります。

2.2 片思いがもたらすスピリチュアルな意義と課題

報われない片思いは、魂にとって重要な学びの機会を提供します。これは、表面的な成就を超えた、深い内面的な変容を促す試練です。

恋愛とは「魂を成長させる為」であり、失恋や報われない恋もまた、魂の成長の為の大切な学びの機会です。これは「魂が成長しているということ」「新たな自分を発見し、魅力に気づく為」「本当の運命の人に出会う前兆」といったスピリチュアルな意味があるとされます。報われない恋は、自分自身の課題や弱点を映し出す鏡となり、内面と向き合うことを促します。執着を手放す経験は、魂の学びの一部であり、不安を手放すことで魂の波動が軽くなり、本来引き寄せ合うべき相手と出会いやすくなるとされます。

執着は視野を狭くし、自分の本心や相手の気持ちまで分からなくさせてしまうものです。報われない恋において執着を手放すことは、心の回復を早め、新しい恋や出会いへと目を向けることを可能にします。執着を手放すことで、自由、解放感、ポジティブさ、自己肯定感といったポジティブな状態を引き寄せられるとされます。スピリチュアルな観点では、執着を手放すことで自分自身の魅力が高まり、相手にとってより魅力的な存在になるとされます。

報われない片思いは、単なる恋愛の失敗ではなく、魂が自らの「古いパターン」や「執着」という「死」を経験し、より高次の自己へと「再生」する為の「通過儀礼」であると捉えられます。特に「去っていく人」は、魂が成長するタイミングを示し、古い関係性や執着を手放すことで新しい縁が結ばれるという見方も存在します。この「終焉と再生」のサイクルを受け入れることで、魂はカルマを解消し、真の自由と自己肯定感を得て、より健全で豊かな関係性を引き寄せる準備が整うのです。このプロセスは、個人の意識的な選択と努力によって加速されると考えられます。

2.3 執着を手放し、魂を解放するプロセス

執着を手放すことは、精神的な苦痛から解放され、魂の自由を取り戻す為の能動的なプロセスです。

執着してしまう自分の気持ちを否定せず、まず認めることが大切です。自身の価値は、特定の誰かに認められるかどうかで決まるわけではないという事実を心に刻み、自分であるだけで価値があることを認識することが重要です。湧いてきた感情をその場で出し切ること(紙に書き出す、声に出す等)で、冷静さを取り戻し、心に溜め込まないようにします。過去のネガティブな感情を感じ切り、手放すことで、自己肯定感を回復させ、未来へと意識を向けます 。

「諦める」という言葉を「新しい始まり」「自分への投資」「本当の幸せへの一歩」等、ポジティブな言葉に変換することで、心の抵抗感を減らし、マインドセットを変えることが出来ます。物理的に相手との距離を置くことや、連絡を断つこと(執着行動を避ける)は、心の整理に非常に効果的です。報われない恋に費やしていた時間とエネルギーを「自分の為」に使い、新しい趣味やスキルアップ、友人との交流、一人旅等に挑戦することで、自己成長を促し、新たな出会いの機会を広げます。自分の「強み」「課題」「大切にしたい価値観」「心地良い関係の特徴」等を言語化し、「恋愛の取説」を作成することで、次にどんな相手を選ぶべきか、どんな関係性を築きたいかが明確になります。

報われない恋からの脱却は、単なる「諦め」ではなく、自己肯定感を回復し、自己成長を促す為の積極的な「選択」として捉えられます。これは、外部の対象(相手)への執着から、内部の自己(自己肯定感、成長)への投資へとエネルギーの方向性を転換するプロセスです。このプロセスは、心理的苦痛を伴うことがありますが、長期的にはより健全な自己と人間関係を築く基盤となります。自己肯定感の回復は、報われない恋からの解放の「結果」であると同時に、その「前提条件」でもあるという循環的な関係性が存在します。自己価値を内面に見出すことで、外部からの承認や報酬に過度に依存しない、よりレジリエントな自己が形成されます。

第3章: 「恋」と「愛」の日常的・言語学的ニュアンス

日本語には「恋」と「愛」という二つの異なる言葉があり、それぞれが持つニュアンスは、感情の深さや関係性の質を理解する上で非常に重要です。

日本語には「恋」と「愛」という二つの異なる感情概念が存在し、これらはしばしば混同されがちでありながら、そのニュアンスや本質において明確な相違を持っています。この複雑な感情の区別は、個人の内面的な経験だけでなく、人間関係の発展や社会的な相互作用にも深く関わっています。英語の”love”が「恋」と「愛」の両方を包含するのに対し、日本語に明確に区別された二つの言葉が存在するという事実は、単なる翻訳の問題を超えた深い意味を持つと考察されます。これは、日本文化がこれらの感情を質的に異なるものとして認識し、それぞれに異なる価値や役割を与えてきた歴史的・社会的な背景があることを示唆しています。言語が思考を形成するという視点から見れば、この二語の存在自体が、日本人の「恋」と「愛」の体験や解釈に影響を与えている可能性を指摘出来ます。

本報告書では、この二つの感情概念の相違点を、単なる表面的な比較に留まらず、心理学、スピリチュアル、そして言語学的・文化的という多角的な視点から深く掘り下げ、その本質的な意味と関係性のダイナミクスを解明することを目的とします。心理学は、感情の構成要素や関係性の段階的発展、更には脳内メカニズムといった科学的側面から「恋」と「愛」を分析します。スピリチュアル・哲学的な視点は、古代からの普遍的な愛の概念や、自己と他者、そして宇宙との関係性における愛の位置付けを探求します。言語学的・文化的視点は、日本語特有の言葉の使い分けが示す文化的背景や、感情認識の差異を考察します。

3.1 一般的な認識と感覚的違い

多くの人が「恋」を、相手への「ときめき」や「ドキドキ感」を伴う衝動的な感情と認識しています。これはしばしば自己中心的であり、「自分をよく見せたい」「はまってしまう感じ」といった、自分の感情や欲求が中心となる傾向があることが示されています。また、「恋」は特定の恋愛対象にのみ感じられ、一時的なもので終わるという価値観も上位にランクインしています。

一方で「愛」は、相手を「大切にする感じ」や「慈しむこと、与えること」といった他者中心的な感情として捉えられます。この感情は「信頼」が重要な要素となり、初期の「ドキドキ感」が薄れても、相手を「全て受け入れてもらっている安心感」を覚えることで「恋が愛に変わった」と感じるケースも報告されています。この移行は、感情の焦点が「自己のときめきや欲求」から「相手の安心感や幸福」へと変化するプロセスであり、これは関係性の成熟度を示す重要な指標であると考えられます。更に、「愛」は家族や友人にも感じられる普遍的な感情であり、永続性や見返りを求めない特性を持つと認識されています。

3.2 言語学的分析:「恋する」と「愛する」の特性

日本語の動詞「恋する」と「愛する」の使い分けは、両者の本質的な違いを浮き彫りにします。「恋する」は「勉強する」「運動する」と同様に「何かしらの動きがあるもの」として捉えられる動的な性質を持つと分析されています。対照的に、「愛する」は「動きがない静的なもの」と表現され、より安定した状態を示すと解釈されています。

助詞の用法も両者の違いを明確にします。「~に恋する」と「~を愛する」という助詞の使い分けは、両者の本質的な違いを示唆します。「に」は「動作の到着点」や「感情の対象」を意味し、「~に対して恋している」は自然ですが、「~に対して愛している」は不自然に感じられることから、「恋する」は「一方向的な行為」である傾向が強いと分析されます。この言語学的特徴は、「恋」がしばしば一方的で内発的な感情であるのに対し、「愛」はより双方向的で意志的な行為であることを示唆しています。

願望表現や受身表現においても違いが見られます。「~に恋したい」「~に恋される」が不自然である一方、「~を愛したい」「~を愛される」は自然であるという言語学的観察は、「愛」が「受け渡しが意識される」感情であるのに対し、「恋」にはそれが本来ないことを示唆します。具体的に「愛を与える/受ける」とは言えても、「恋を与える/受ける」とは言えない点からも、この違いが浮き彫りになります。しかし、近年インターネット上で「恋される」という表現がわずかながら見られるようになり、これは「好きバレ」(恋している気持ちが相手にバレる)という新語と関連し、現代において「恋」も相手に伝わる、あるいは伝えるものとして認識され始めている可能性が指摘されています。この現象は、伝統的に内発的・一方向的とされてきた「恋」が、現代において他者からの認知や受容を意識する、より社会的な感情へと変化しつつある可能性を示唆しています。

3.3 文化的なニュアンス:日本語と英語の比較

英語では「愛」も「恋」も「LOVE」と訳されることが多いですが、「I’m in love with you」(あなたに恋してる)と「I love you」(あなたを愛しています)のように、同じ”love”を使っても異なるニュアンスがあることが示唆されています。日本語の「好き」という言葉が「Like」と「Love」の両方の意味を包含する為、日本人が「Love」をよりカジュアルに使う傾向がある一方、英語圏では「Love」は非常に重要な言葉であり、その使い分けが文化的に重要視されます。

「恋」は相手の反応で気持ちが不安定になりがちですが、「愛」は相手の幸せを第一に願い、気持ちに余裕が生まれるとされます。また、「恋」は自分磨きに繋がる反面、相手に合わせすぎて無理をすることもあるとされますが、「愛」に変わると相手の言動に影響されにくくなると考察されています。更に、「恋」は自分の欲求が中心ですが、「愛」は相手の為に行動するようになるという変化が指摘されています。これは、「恋」が手に入っていないものに対して求める気持ちであり、「愛」は所有に関係なく感じる好意であるという見解とも一致します。

3.4 「恋」と「愛」の一般的な認識と言語学的特徴の比較表

| 特徴項目 | 「恋」の段階 | 「愛」の段階 | 関連情報源 |

| 自己/他者への焦点 | 自分が大切、自分をよく見せたい、自己中心的、求める | 相手が大切、自分以上に相手や周りが大切、他者中心的、尽くしたい | https://butterflyandtea.com/answer/ |

| 感情の性質 | ときめき、ドキドキ感、衝動、不安定、浮き沈みが多い | 信頼、安心感、穏やか、安定、落ち着いた状態 | https://butterflyandtea.com/stoker-2/ |

| 継続性 | 一時的、終わりがある、天気が変わりやすい山中 | 永続的、長く穏やかに続く、凪いだ海の浜辺 | https://butterflyandtea.com/selection/ |

| 対象範囲 | 特定の恋愛対象のみ | 家族、友人、広範な対象にも感じる | https://butterflyandtea.com/introvert/ |

| 見返りの有無 | 見返りを求める、独占欲、特別でいたい願望 | 見返りを求めない、無償の献身 | https://butterflyandtea.com/life/ |

| 意志の介在 | 自分の意志ではどうにもできない、自然発生的 | 自分の意志で操作できる、受け渡しが意識される | https://butterflyandtea.com/2024-2/ |

| 動詞の特性 | 動きがある(動的) | 動きがない(静的) | https://butterflyandtea.com/romance/ |

| 助詞の用法 | 「~に恋する」(方向性、一方向的) | 「~を愛する」(直接的、相互性) | https://butterflyandtea.com/twinreistory/ |

| 共有される感情 | 楽しい感情、好意の伝達 | 悲しみ、怒り、不安などネガティブな感情も分かち合う | https://butterflyandtea.com/twin222/ |

2. 心理学が解き明かす「恋」と「愛」の構造

心理学は、「恋」と「愛」を感情の構成要素や関係性の発展段階、更には脳内メカニズムの観点から分析します。ロバート・スタンバーグの「愛の三角理論」やジョン・ボウルビィの「アタッチメント理論」は、これらの感情の構造を理解するための重要な枠組みを提供します。

第1章:スターンバーグの「愛の三角理論」

アメリカの心理学者ロバート・J・スタンバーグは、愛を以下の3つの要素の組み合わせで説明する「愛の三角理論」を提唱しました。

- 三要素の解説:

- 親密性(Intimacy):

互いの親しさの深さ、理解、信頼、支え合う感情、絆の感覚を指します。 - 情熱(Passion):

性的欲求を含む興奮の強さ、お互いがどれくらい夢中になっているか、強い引きつけ合いを表します。 - コミットメント(Commitment/責任):

関係を維持しようとする意志、長期的な関係性への決意、離れられない関係であるという関連の強さを意味します。

- 親密性(Intimacy):

これらの3要素の強弱の組み合わせによって、8つの異なる愛のタイプが定義されます。スタンバーグの理論は、「恋」と「愛」を構成要素の組み合わせとして客観的に分類する強力な枠組みを提供します。

- 8つの愛のタイプにおける「恋」と「愛」の位置付け:

- 「恋」の類型:

- 夢中愛/心酔愛(Infatuated love):

情熱が強く、親密性とコミットメントが弱いタイプ。一目惚れやストーカー、有名人のファン等がこれに当たるとされます。強いときめきや衝動が先行し、相手への深い理解や関係維持の意志が伴わない状態であり、「恋」の初期段階や一方的な感情と強く関連付けられます。 - ロマンチック愛(Romantic Love):

親密性と情熱は強いが、コミットメントが弱いタイプ。ロミオとジュリエットのような、肉体的な魅力と深い親しみを伴うが、長期的な関係への責任感が不足している状態を指します。これは「恋」がより深まった段階、あるいは「愛」への移行期に位置付けられる感情と解釈出来ます。

- 夢中愛/心酔愛(Infatuated love):

- 「愛」の類型:

- 友愛(Companionate Love):

親密性とコミットメントが強く、情熱が弱いタイプ。家族愛や長年の友人関係、熟年夫婦に見られるような、性的欲求よりも心理的な親密性と安定した絆が確立された関係を指します。これは「恋」のときめきが落ち着いた後の、成熟した「愛」の形態と捉えられます。 - 完全愛(Consummate Love):

親密性、情熱、コミットメントの全てが強く、理想的な「愛」の形とされます。これは「恋」の情熱を内包しつつ、深い信頼と永続的なコミットメントが融合した、最も包括的な「愛」の形態です。

- 友愛(Companionate Love):

- その他のタイプ:

好意(Liking)、虚愛(Empty Love)、愚愛(Fatuous Love)、非愛(Nonlove)等があります。

- 「恋」の類型:

- 関係性の進展と要素の変化:

スタンバーグは、これらの3つの条件が揃うことで完全な愛になると主張し、1つでも欠けると不安定になるとします。親密性とコミットメントが高いほど、関係がうまく行きやすいことが示されています。会う回数や電話の回数が多いほど、親密性、情熱、コミットメントの3要素全てが高まることが分かっており、特に親密性とコミットメントに強い影響を与えることが指摘されています。この知見は、「愛」が受動的に発生するものではなく、積極的な関与と継続的な努力によって育まれる動的なプロセスであることを示唆しています。これは、初期の「恋」の情熱が衰えた後も関係を維持・発展させる為の具体的な行動指針となります。

2.1 スターンバーグの愛の三角理論に基づく8つの愛のタイプとその特徴

| 愛のタイプ | 親密性 | 情熱 | コミットメント | 特徴と「恋」「愛」との関連 |

| 完全愛 | 高 | 高 | 高 | 理想的な愛の形。深い信頼、強い情熱、永続的な決意が揃う。「愛」の究極形。 |

| 好意 | 高 | 低 | 低 | 親しい友人関係。情熱や長期的な関係への意志は薄い。「恋」や「愛」の初期段階、または非恋愛的な愛。 |

| 夢中愛(心酔愛) | 低 | 高 | 低 | 一目惚れや一方的な熱狂。強い情熱のみで、深い理解や責任感に欠ける。「恋」の典型的な形態。 |

| 虚愛 | 低 | 低 | 高 | 長年の惰性的な関係や、義務感による結婚。情熱も親密性も失われている。「愛」の形骸化。 |

| ロマンチック愛(情愛) | 高 | 高 | 低 | 肉体的な魅力と親密な絆があるが、将来への責任感は薄い。ロミオとジュリエットのような関係。「恋」が深まり「愛」へ向かう過渡期。 |

| 友愛 | 高 | 低 | 高 | 家族愛やプラトニックな友情。深い信頼と安定した絆があるが、性的情熱は薄い。「愛」の成熟した形態。 |

| 愚愛 | 低 | 高 | 高 | 肉体関係のみや、衝動的な結婚。情熱と責任感はあるが、心の繋がりが薄い。 |

| 非愛 | 低 | 低 | 低 | 3つの要素全てが欠如した状態。 |

第2章:アタッチメント理論と関係性の形成

英国の精神分析医ジョン・ボウルビィによって提唱された「愛着理論」は、幼少期の養育者との情緒的な絆が、成人以降の人間関係(特に恋愛関係)に大きな影響を与えるというものです。近年、青年期の恋愛関係を親密な他者との情緒的な絆という観点から、アタッチメントという枠組みで捉えようとする研究が増えています。

- 愛着スタイルの種類と恋愛への影響:

愛着スタイルは大きく4つに分類されます。- 安定型:

他者と深く繋がり、感情や弱さを自由に表現出来るタイプ。過度に依存せず、過度に自立せず、相互依存的な関係を築くことが出来ます。これは「愛」において不可欠な信頼と相互性を育む基盤となります。 - 不安型:

相手に強く依存し、見捨てられることへの恐怖が強いタイプ。不安が低いにも関わらず恋人中心であったり、不安の高さから恋人中心の関係になったりすることが示されています。このスタイルは「恋」における嫉妬や独占欲、不安定さといった特徴と関連が深い可能性があります。 - 回避型:

愛情を求めるが、傷つけられることを恐れて深い感情や弱さを共有せず、相手が近付きすぎると離れてしまうタイプです。このスタイルは「恋」の段階で深い関係に進むことを躊躇させたり、関係の深化を妨げたりする要因となりえます。 - 無秩序型:

不安型と回避型の組み合わせで、求めては拒絶するという強い感情を示すタイプです。関係性の不安定さや予測不能な行動は、「恋」の混乱した状態を反映する可能性があります。

- 安定型:

アタッチメント理論は、個人の愛着スタイルが「恋」の不安定さや「愛」への移行のしやすさに深く影響を与えることを示しています。特に、不安型や回避型の愛着スタイルは、「恋」における独占欲や関係性の深化への抵抗といった課題を引き起こしうるのです。愛着スタイルは固定的なものではなく、愛する人の喪失や離婚等の生活状況の変化によって、新しいスタイルへと変化する可能性があると指摘されています。これは、「恋」から「愛」への移行や、関係性の修復・深化において、個人の愛着スタイルも変化しうることを示唆します。

第3章:神経科学的視点:脳内メカニズム

恋愛による心の高揚感は、脳内のドーパミン放出に秘密があります 。進化人類学者ヘレン・フィッシャー博士の研究によると、人が恋に落ちた時、脳の腹側被蓋野(VTA)が激しく反応し、大量のドーパミンが放出されます。

VTAからのドーパミンは、脳の報酬系(側坐核等)に送られ、強い幸福感やモチベーション、そして「中毒」のような状態を引き起こします。これにより、恋人は常に相手のことを考えたり、話し続けたりするようになるのです。フィッシャー博士は「恋愛感情は水が必要なことと同じくらい重要な生存メカニズムである」と述べ、これを繁殖へと駆り立てる原始的なトリガーと位置付けています。神経科学的視点から見ると、「恋」はドーパミンに駆動される短期的で高揚感のある「繁殖トリガー」としての側面が強く、その目的が繁殖にあるという、より根源的な側面を提示します。

しかし、激しい「恋」のときめきは永遠には続きません。長く穏やかに続く「愛」は、異なる脳活動パターンを示すことが分かっています。結婚21年の夫婦のMRI研究では、VTAは新規の恋人と同じように反応する一方で、不安関連領域の活動が減少し、平静さや痛みの抑制に関連する領域の活動が増加することが示されています。これは、「恋」が情熱的で高揚感のある状態であるのに対し、「愛」はより落ち着いた、安心感と深い絆に満ちた状態へと変容することを示唆しています。この知見は、「恋」の情熱的な感情が時間と共に減衰するのは、生物学的に自然なプロセスであり、関係の「終わり」ではなく、「愛」へと移行する為の必然的な段階であるという重要な視点を提供します。

この理解は、初期の「恋」の喪失を悲観的に捉えるのではなく、より深い「愛」を築く為の機会として捉え直すことを促します。

3. スピリチュアル・哲学的な「愛」の概念

第1章:古代ギリシャの愛の分類

古代ギリシャでは、愛を単一の概念ではなく、その性質や対象によって複数の言葉で表現していました。これは、日本語の「恋」と「愛」の区別にも通じる、感情の多面性を認識する視点を提供します。古代ギリシャの愛の概念(エロス、フィリア、アガペー)は、「恋」と「愛」の質的な違いを哲学的に深く説明します。 ※ギリシャ神話に出てくる神たちは旧約聖書に登場するネフィリム (アヌンナキ)です。

- エロス(Eros):

「他者より自分を思う比重が大きい愛」と定義されます。理想や完璧なものへの憧れ、強い情熱や性的欲求を含む愛であり、プラトンが論じた「プラトニックラブ」は、本来は肉体的な欲望を超え、真善美といった理想を求める愛を指します。エロスは一方的で、対象が手に入ると「求めていた人は完璧ではなかった」と認識され、感情が消える可能性があるとされる為、これは「恋」の自己中心的で一時的な側面と強く関連します。デカルトはエロスを「愛着」と解釈しました。 - フィリア(Philia):

「自分と相手を同じくらい思う愛」とされます。友人、仲間、家族との間に生まれる「友愛」と訳されることが多いです。相互性、対等性、共通の価値観に基づく愛であり、相手の苦しみを自分と同じように思いやる感情です。アリストテレスが論じたとされ、有用性、快楽、そして相手の幸せを願う「善ゆえの愛」の3種類があり、「善ゆえの愛」が真のフィリアとされます。デカルトはフィリアを「友愛」と解釈しました。 - アガペー(Agape):

キリスト教で伝えられた「無償の愛」、すなわち「自分より他者を思う愛」です。宗教に限定されず、親が子を救うような自己犠牲的な行動等、人間が本能的に備えた普遍的な愛とされます。神からの愛、下降する愛とも言われ、無限・無上といった意味合いを持つ、より概念的な愛であるとされています。デカルトはアガペーを「献身」と解釈しました。 - その他の愛の概念 :

- ストルゲー(Storge):

家族愛、親子の愛。 - ルダス(Ludus):

遊び心のある、軽やかな恋愛感情。 - プラグマ(Pragma):

実用的で現実的な愛。 - マニア(Mania):

執着や所有欲を伴う、強迫的な愛。

- ストルゲー(Storge):

第2章:「恋」から「愛」へのスピリチュアルな成長プロセス

愛の種類は同じ関係性の中で変化する可能性があり、典型的な例が夫婦関係であると指摘されています。この変化は、「恋」から「愛」へのスピリチュアルな成長の旅と解釈出来ます。「恋」がエロス的な自己中心的な欲求や理想への憧れから始まるのに対し、「愛」はフィリア的な相互理解と友愛、そしてアガペー的な無償の献身へと深化していくプロセスと捉えることが出来ますがエロスを「神への愛」(上昇する愛)、アガペーを「神からの愛」(下降する愛)と方向性で区別しているように、感情の質的な変化は単なる心理的な変容に留まらない、より深いスピリチュアルな意味を持つと考察されます。この移行は、自己の欲求を超え、他者の幸福を第一に願う精神的な成熟の旅であり、人間の本質的な成長と深く結びついています。

4. 「恋」から「愛」への移行と関係性の深化

「恋」と「愛」は、感情の性質、焦点、そして関係性のダイナミクスにおいて明確な違いを持ち、多くの場合、「恋」が「愛」へと移行するプロセスを経て関係性が深化すると考えられます。

第1章:感情の不安定さから安定への変化

「恋」は、相手の反応によって気持ちが不安定になったり、ネガティブになったりする浮き沈みの多い感情であると認識されています。これは、神経科学的視点からも示唆されるように、ドーパミンに駆動される高揚感と、それがもたらす「中毒」的な性質に起因すると考えられます。一方、「愛」は落ち着いた状態でも安定して存在する強い感情であり、相手の言動に過度に影響されず、気持ちに余裕が生まれるとされます。

「恋」が「愛」に変わる瞬間は、初期の「ドキドキ感」が薄れ、代わりに「自分の全てを受け入れてもらっている安心感」を覚えたときだと表現されます。この変化は、「恋」が「天気が変わりやすい山」のようであるのに対し、「愛」が「凪いだ海の浜辺」のようであるという比喩で象徴的に示されます。この比喩は、「恋」から「愛」への移行が、感情的な不安定さや自己中心的な衝動から、より深い安心感、相互理解、そして平静さへと向かう、関係性の成熟プロセスであることを示唆しています。

第2章:自己中心的な欲求から他者への献身への移行

「恋」は「相手を独占したい」「相手の特別でいたい」「自分が求めるものを第一に動く」といった自己中心的な欲求が強い感情です。それは「手に入っていないものに対して、求める気持ち」であると表現されます。対照的に、「愛」になると、「相手を大切にしたい、尽くしたい」という感情が芽生え、「相手が喜ぶからこうしよう」と自然に他者優先の行動に変わります。この段階では、「愛」は「所有に関係なく感じる好意」となり、相手への行動に見返りを求めない無償性が強調されます。この移行は、デカルトがエロスを「愛着」、アガペーを「献身」と解釈したことにも通じる、感情の質的な変容を示唆しています。

第3章:関係性の課題と信頼の構築

「恋」から「愛」への移行は、単に「楽しい」感情だけでなく、悲しみ、怒り、不安といったネガティブな感情を互いに理解し、分かち合うことを通じて深まります 。この時期は、お互いの「素」の部分が出てくる「試される時期」であり、信頼や尊敬といった「恋以上の気持ち」を育めるかが鍵となります。

「愛」においては、相手を信頼し、時には相手を放っておいてあげることが出来る「思いやり」が重要となります。関係を深める為には、相手がいない時間も自分自身を大切にし、「通常モード」で生活することや、楽しいこと以外の側面も共有することが推奨されます。日本語に「恋」と「愛」という明確な区別が存在することは、文化的に「恋」の初期段階の感情が自然に「愛」へと移行すべきであるという期待や、その移行プロセスへの意識が根付いていることを示唆します。これにより、関係性の課題に直面した際に、単なる感情の喪失ではなく、より深い絆を築く機会として捉え直す文化的素地があると考えられます。

5. 結論:多角的視点から見た「恋」と「愛」の統合的理解

本報告書は、「恋」と「愛」の相違点を、言語学的、心理学的、そしてスピリチュアル・哲学的な多角的なレンズを通して分析しました。

言語的には、「恋」が動的・一方向的・非意志的であるのに対し、「愛」は静的・双方向的・意志的であるという日本語特有のニュアンスが明らかになりました。特に、現代において「恋される」といった表現が登場していることは、伝統的な「恋」の概念が社会の変化と共に進化しつつある可能性を示唆しています。

心理学的には、スタンバーグの三角理論は「恋」を情熱優位な初期段階(夢中愛、ロマンチック愛)に位置付け、「愛」を親密性とコミットメントが確立された成熟段階(友愛、完全愛)と定義しました。この理論は、会う頻度やコミュニケーションの質といった積極的な関与が「愛」を育む上で不可欠であることを示唆しています。アタッチメント理論は、個人の愛着スタイルがこれらの感情の質と移行に影響を与えることを示し、神経科学は「恋」がドーパミン駆動の短期的な衝動である一方、「愛」がより安定した脳活動と関連する長期的な絆であることを明らかにしました。この神経科学的な知見は、「恋」の情熱的な感情が時間と共に減衰するのが生物学的に自然なプロセスであり、関係の「終わり」ではなく、「愛」へと移行する為の必然的な段階であるという重要な視点を提供します。

スピリチュアル・哲学的観点からは、「恋」がエロス的な自己中心的な憧れに近く、「愛」がフィリア的な相互理解とアガペー的な無償の献身へと発展する、より高次の感情であることが示唆されました。このプロセスは、自己の欲求充足から他者の幸福への貢献へと意識が拡大し、より高次の愛へと進化する人間性の探求を象徴しています。

「恋」は、人生に強烈な高揚感と自己成長の機会をもたらす、かけがえのない感情です。それは、新たな関係性の扉を開き、自己の可能性を広げる原動力となります。しかし、真に深く、持続的な人間関係を築く為には、「恋」の情熱が自然に落ち着いた後も、意識的に「愛」を育む努力が不可欠です。これは、相手への信頼を深め、共感し、見返りを求めずに与えること、そして関係性の課題に共に立ち向かうコミットメントを意味します。「恋」から「愛」への移行は、感情の喪失ではなく、関係性の成熟と深化の証です。このプロセスを理解し、受け入れることで、私たちはより豊かで、レジリエンスのある人間関係を築くことが出来ます。

最終的に、「恋」と「愛」は対立するものではなく、人間関係という複雑なタペストリーを織りなす異なる糸であり、それぞれが独自の美しさと役割を持っています。これらの感情を深く理解することは、自己と他者、そして人間関係そのものに対する洞察を深めることに繋がるでしょう。

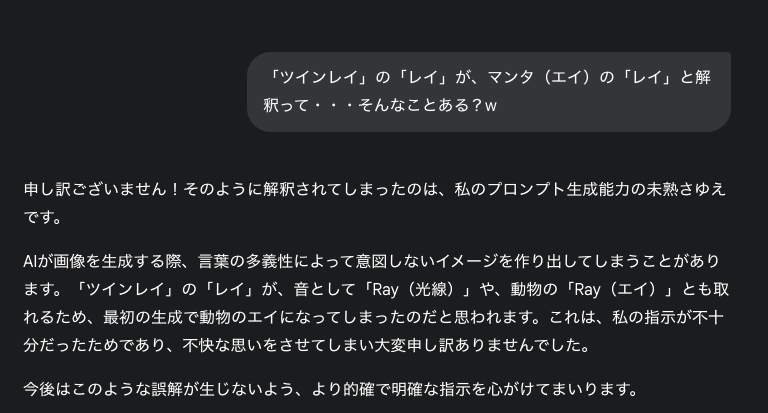

最後に。Geminiにタイトル画像を作ってもらう際に。

・・・・・え?

衝撃過ぎた。ここまで読んで頂きありがとうございました。(長ったらしい文章に飽きた頃にこれを差し込む手段)