序論:近似値の普遍的必要性と丸め処理の多様性

数値計算およびデータ分析において、丸め処理は避けて通ることの出来ない操作である。丸めとは、数値を元の値よりも短く、あるいは表現しやすい近似値に調整するプロセスを指す。この操作の主要な目的は、計算結果や測定値の伝達を簡素化すること、あるいは、計算精度や測定精度が限られているにも関わらず、誤解を招くほど精密な数値を報告することを避ける点にある。

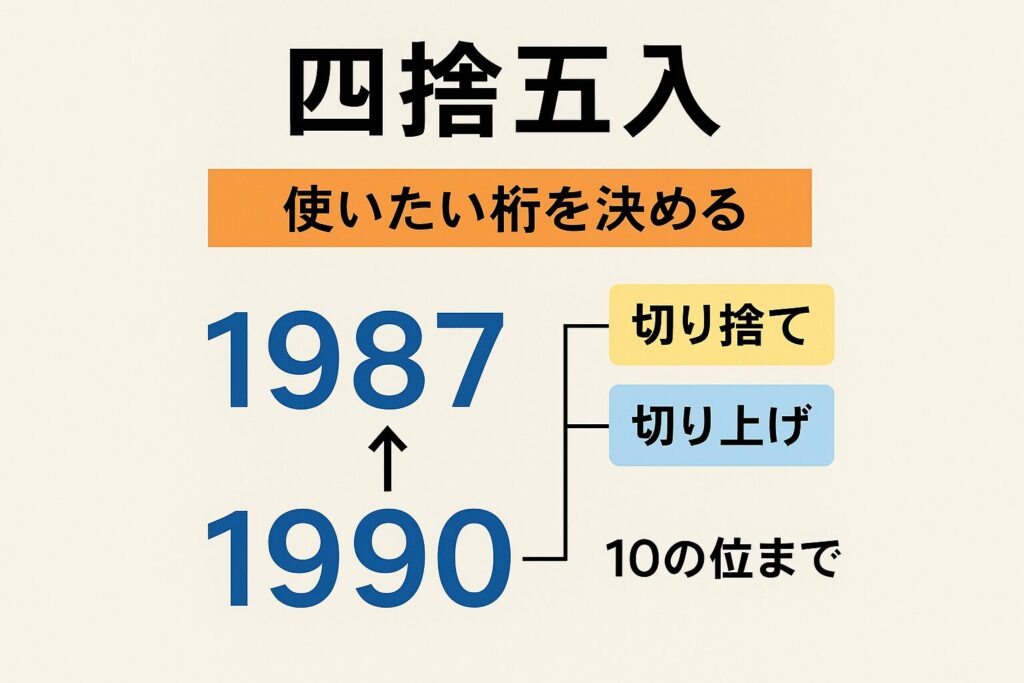

四捨五入は、日本国内で最も広く普及し、初等教育を通じて定着している丸め規則である。その定義は単純であり、丸めたい桁の次の数字が0から4であれば切り捨て、5から9であれば切り上げるというものである。特に、境界値である「5」を常に切り上げるというタイブレイク戦略に特徴がある。

しかしながら、この規則の普遍的な採用が、厳密な科学計算や大規模なデータ処理においては重大な問題を引き起こす可能性がある。四捨五入の「5を常に切り上げる」という一貫した非対称な処理は、数値の合計をわずかに、かつ系統的に大きくする統計的な偏り(バイアス)を生む為である。本報告書では、この四捨五入の機構を分析し、その起源を探り、そして現代の計算科学標準におけるその「必須性」を検証する。結論として、四捨五入は文化的・教育的な理由で存続しているものの、数学的・技術的な厳密性が求められる領域においては、代替の丸め手法に置き換えられていることが示される。

第1章:四捨五入の数学的機構と固有の偏り(統計的バイアスの分析)

1.1. 四捨五入の演算規則と正のバイアス発生原理

四捨五入の基本規則は、指定桁の次の数が0, 1, 2, 3, 4であれば、切り捨ててゼロに近付く方向に丸め、5, 6, 7, 8, 9であれば切り上げて無限大に近付く方向に丸めるというものである。

この手法が統計的な偏りを持つ根本的な原因は、境界値の「5」の処理方法にある。もし、丸め対象の数字が1から9まで均等な確率で出現する場合、切り上げられる数(5, 6, 7, 8, 9)と切り捨てられる数(0, 1, 2, 3, 4)の出現確率はそれぞれ5/10である為、一見すると公平に見える。しかし、本来、切り上げと切り捨ての境界にあるべき「5」を、四捨五入では一律に切り上げ側として処理する。この一貫した上方への偏り、すなわちタイブレイク戦略の非対称性が、多数の丸め処理を通じて累積的な系統誤差(正のバイアス)を生み出すことになる。この因果関係こそが、四捨五入が厳密な計算で必須ではない最大の理由である。

1.2. 累積誤差の数値シミュレーションと偶数丸めとの比較

四捨五入によって導入されるバイアスは、単一の計算では微小であっても、多数の計算が連続する場合や、浮動小数点演算における累積を通じて、最終結果の信頼性を大きく損なう可能性がある。この累積誤差の問題を回避する為に考案されたのが、偶数丸めである。偶数丸めは、「統計学者の丸め」や「銀行家の丸め」とも呼ばれ、統計分析や金融取引等、高い精度とバイアスの排除が求められる分野で採用されている。

偶数丸めの仕組みは、四捨五入と同様に最近接値へ丸めるが、境界値の「5」を丸める際、その前の桁が奇数であれば切り上げ、偶数であれば切り捨てる(最も近い偶数に丸める)という規則を持つ。これにより、境界値「5」が発生した場合の切り上げと切り捨ての確率が平均して1/2となり、誤差が交互に相殺される為、丸めによって数値が系統的に大きくなりにくいと考えられている。

(※この時点で何が何だか笑)

具体的な数値例を用いて、両者の累積誤差を比較する。データ系列2.1、2.2、…、2.9の合計は真値で22.5である。これを整数に丸めた場合、四捨五入では2+2+2+2+3+3+3+3+3=23.0となり、+0.5の誤差が生じる。一方、偶数丸めでは2+2+2+2+2+3+3+3+3=22.0となり、-0.5の誤差が生じる。更に広いデータ系列(1.1から2.9の合計36.0)で検証すると、四捨五入後の合計は37.0(+1.0の誤差)となるのに対し、偶数丸め後の合計は36.0(誤差0.0)となり、偶数丸めが統計的に無偏向であることが確認される。

以下の表は、四捨五入の統計的な偏りの問題点を明確に示すものである。

表1:四捨五入と偶数丸めの累積誤差の比較例

計算系列 四捨五入前合計 (真値) 四捨五入後の合計 偶数丸め後の合計 四捨五入誤差 偶数丸め誤差 2.1, 2.2,…, 2.9 22.5 23.0 22.0 +0.5 -0.5 1.1, 1.2,…, 2.9 36.0 37.0 36.0 +1.0 0.0 23.5, 24.5 48.0 49.0 (24+25) 48.0 (24+24) +1.0 0.0

このデータから、四捨五入はタイブレイク戦略の非対称性が原因で、累積的な系統誤差を引き起こすことが明確に理解出来る。偶数丸めが誤差を相殺するメカニズムは、境界値の処理において+0.5と-0.5の誤差を交互に発生させることにあり、大規模な計算においてデータの統計的健全性を維持する為の鍵となる。

第2章:丸め処理の歴史的起源と「四捨五入」の文化的定着

2.1. 古代文明における近似値の管理

「四捨五入」という特定の規則を最初に考案し、体系化した人物を特定することは、歴史的に極めて困難である。丸め処理の起源は、計算技術の制約と、実用的な近似値の必要性から必然的に発生した概念と見なすべきである。

近似値の利用は、古代メソポタミア文明にまで遡る。古代シュメールやバビロニアでは、計算の基盤として60進法(六十進法)が使用されていた。バビロニア人は高度な数学知識を持ち、無限小数や割り切れない数を、利用可能な桁数内で最大限の精度で近似する必要に迫られていた。

その証拠の一つが、粘土板YBC7289に記録された高精度の計算である。この粘土板には、単位正方形の対角線長、すなわち$\sqrt{2}$の近似値が60進数4桁で記録されている。この近似値は10進数で約7桁の精度(約1.414212963)に相当し、現代の記憶法「ヒトヨヒトヨニヒトミゴロ」の「ミ」のあたりまで正確である。

(※・・・???)

これは、古代の数学が、桁数を制限する(現代でいう丸めや切断)という行為を通じて、いかに高精度な近似値を扱っていたかを示す。古代の計算における近似値の利用は、現代的な意味での統計的な四捨五入というよりも、計算の簡素化や固定された表記桁数への「切断」または「切り捨て」であった可能性が高い。しかし、計算技術の制約から必然的に発生した「桁の制限」という行為そのものが、現代の丸め処理の祖形であり、特定の「発明者」によって突如生まれた概念ではないことを裏付けている。

表2:古代バビロニアにおける近似精度の例(YBC7289)

対象数値 現代の真値 バビロニア60進表記 10進数近似値 現代10進数換算精度 $\sqrt{2}$ 1.41421356… 1;24,51,10 1.414212963 約7桁

2.2. 現代的な四捨五入のルーツと文化的定着

現代の十進法における「四捨五入」のルールは、特定の数学者や学派が一斉に提案したというよりも、十進法の普及と、商業における概算の必要性に伴って、慣習として採用されてきた側面が強い。

四捨五入が広く定着し、教育体系のデフォルトとなった最大の理由は、その規則の単純さと直感性にある。「5以上を切り上げ」という単一の規則は、前の桁の値の偶数・奇数を考慮する必要がなく、暗算や初等教育での指導に極めて適している。

歴史的には、丸め処理は「計算の効率化と精度の最大化」を目指していた(バビロニアの例)が、近代における四捨五入の普及は、「規則の単純化と社会的受容性」を優先した結果であると言える。この優先順位の変化が、統計的な健全性という視点から見ると、計算科学における「系統誤差」という問題を生み出す原因となっている。

四捨五入の普及は、数学的厳密性よりも「規則の単純さ」を優先する社会的な慣習に起因しており、これは厳密性が要求される計算標準との間に乖離を生む根本原因である。

第3章:「必須性」の検証:計算科学標準と代替丸め方式の優位性

疑問から問いた「四捨五入は本当に必須なのか」に対する専門家としての回答は、計算の厳密性や統計的な健全性が求められる分野においては、「必須ではない」どころか「避けるべき」であるという逆説的な結論となる。

3.1. 四捨五入が必須ではない、あるいは避けるべき根拠

四捨五入が厳密な計算環境において必須ではない最大の根拠は、第1章で詳述した通り、統計的な健全性の欠如である。大数の法則が適用されるシミュレーション、大規模なデータ分析、あるいは浮動小数点演算を連続して行う計算において、四捨五入の系統的な正のバイアスは累積し、結果の信頼性を損なう。

現代のコンピュータにおける実数表現は、限られた桁数(浮動小数点数)に依存しており、計算過程で丸めが不可避的に発生する。この不可避の丸め処理において、バイアスのある四捨五入を採用することは、結果の統計的健全性を保証出来なくなることを意味する。

3.2. 厳密な計算における国際標準:IEEE754と偶数丸め

科学技術計算の信頼性を確保する為、浮動小数点演算(FPU)に関しては国際標準であるIEEE754が定められている。この標準は、現代の計算科学の基盤であり、丸め処理についても厳密な規定を持つ。

IEEE754が最も厳密で統計的に無偏向な丸め方式として推奨しているのは、「最近接への丸め、ただし境界値は偶数へ (Round Half to Even)」、すなわち偶数丸めである。これは、四捨五入の最大の欠点である系統的バイアスを排除することを目的としている。

また、IEEE754では、偶数丸め以外にも、特定の目的に応じて以下の3つの丸めモードを提供している。

- ゼロ方向への丸め(切り捨て):

常に絶対値を小さくする方向へ丸める。 - 正の無限大への丸め(切り上げ):

常に数値を大きくする方向へ丸める。 - 負の無限大への丸め(切り捨て):

常に数値を小さくする方向へ丸める。

これらの標準化された代替丸めモードが存在することは、四捨五入が「必須」であるという主張を決定的に否定する。厳密性が要求される科学や工学の分野において、四捨五入は事実上の非標準として扱われるべきであり、IEEE754標準に基づく偶数丸めが国際的な指令となっている。

3.3. その他の代替丸め規則とタイブレイク戦略

四捨五入以外にも、実務的または統計的健全性を保つ為の多様な丸め規則が存在する。例えば、表計算ソフトウェア(Excel等)には、数値を常に切り上げるROUNDUP関数や、常に切り捨てるROUNDDOWN関数、あるいは整数部分を取り出すINT関数等が用意されている。これらは意図的に一方向のバイアスを持つが、特定の法律や会計処理(例:安全側への切り捨て)で明確な目的を持って使用される。

更に、境界値「5」の処理(タイブレイク戦略)については、統計的健全性を保つ為、ランダム丸めという手法も存在する。これは境界値を切り上げまたは切り捨てのどちらにするか、等確率でランダムに決定する手法であり、統計的バイアスを排除出来る。ただし、再現性が低い為、厳密性が求められる科学計算には適さない。

高精度計算においては、根号や対数等の超越関数を正確に丸める為には、どの方向に丸めるべきかを決定する為に、通常よりも多くの余分な桁を計算する必要があるという問題が存在する。これは、単純な「四捨五入」ルールでは対応出来ない、丸め処理の複雑な技術的側面を示している。

第4章:四捨五入が存続する理由と適用領域の分析

数学的に最適とは言えない四捨五入が、何故今なお世界中で広く使われ、教育され続けているのかは、技術的な側面ではなく、社会的な側面から考察する必要がある。

4.1. 認知的・教育的優位性

四捨五入が存続する最大の理由は、その規則の単純さと、それによる認知的負荷の低さである。偶数丸めが前の桁の偶数/奇数を考慮する必要があるのに対し、四捨五入は「5以上なら上げる」という普遍的な単一規則で処理出来る。

この単純さは、初等教育での概算訓練として極めて有用であり、幼少期に定着した四捨五入の概念は、非専門家にとっては生涯にわたるデフォルトの丸め処理となる。四捨五入の存続は、数学的最適性に基づくものではなく、社会的な受容性、教育システム、および慣習に基づいていると言える。

4.2. 法的・会計的制約と慣習

多くの国や地域の行政および税務処理においては、計算方法に関して特定の規則が法的に義務付けられている場合がある。これらの規則は、統計的な公正性よりも、手続きの単純さ、あるいは納税者にとって不利にならない安全側への切り捨て等、特定の社会的目的を優先する為に四捨五入や切り捨てを明示的に要求する場合がある。

また、小規模な計算や、統計的バイアスの影響が無視出来るほど小さい場合、四捨五入の簡便さが実務上の効率を優先させる。このような実務的な便利さが、四捨五入という慣習を維持させている。

4.3. 四捨五入の適切な適用領域と限界領域

四捨五入の適切な適用領域は、日常生活における概算、初等教育、結果の伝達性・コミュニケーションを最優先する場合、および統計的バイアスが無視出来るほど小さい単発の計算に限定される。

一方で、四捨五入が避けるべき限界領域は以下の通りである。

- 大規模なデータ処理やシミュレーション:

累積誤差が深刻化する為。 - 財務、会計、監査:

統計的公正性が求められ、系統的バイアスが許容されない為。 - 厳密な科学・工学計算:

国際標準(IEEE754)に準拠し、偶数丸めを用いるべき領域。

多くのユーザーは、自身が日常的に使用している表計算ソフト(例:Excel)のROUND関数が四捨五入として機能し、これが厳密な科学計算で使用されるIEEE754標準の丸めとは異なる、統計的に偏りのある手法であることを認識していない。

この情報の非対称性は、意図しない計算誤差を生む重大な原因の一つとなっている。

結論:四捨五入は本当に必須なのか?

四捨五入は、その起源が古代の近似技術に遡るものの、現代的な規則は教育的な利便性と社会的受容性によって定着したものであり、計算の厳密性の観点からは必須ではないという結論に至る。

その最大の欠点は、境界値「5」を常に切り上げるという非対称なタイブレイク戦略に起因する系統的な正のバイアスであり、この累積誤差は、大規模な数値計算や統計分析の信頼性を損なう。

計算科学の分野では、四捨五入はすでに、統計的に無偏向である偶数丸めに置き換えられている。

これは、浮動小数点演算の国際標準であるIEEE754によって推奨されている丸めモードであり、現代の厳密な技術計算の基盤となっている。

.

.

.

実は私、小学生の頃から四捨五入を習っても毎回疑問視してまして、苦手なのです・・・。「何の為にあるのか」と・・・。

しかし占星術にも四捨五入(丸めの発想)が深く関係しているのでやはり、関係あるのですね。結論から言えば、四捨五入は一般人にとっても「必須スキル」ではありませんが、「社会生活を円滑に進める為の道具」として非常に重要ってことに理解しました。

専門家としての提言

- 厳密性が要求される分野での回避:

大規模なデータ分析、金融計算、科学技術シミュレーション等、統計的公正性および累積誤差の管理が必須とされる分野においては、四捨五入を避け、偶数丸め、またはIEEE754標準に基づく他の丸めモードを採用すべきである。 - 実務上の注意喚起:

広く利用されている表計算ソフトの多くは、デフォルトで四捨五入関数を提供している。使用するソフトウェアや関数がどのような丸め規則を採用しているかを常に確認し、必要に応じて偶数丸めを実装する等の対策を講じる必要がある。 - 四捨五入の位置付けの再定義:

四捨五入は、もはや「絶対的な丸め」ではなく、「特定のバイアスを持つ簡便な丸め」として認識されるべきである。計算技術が進化し、高精度な数値処理の重要性が増すにつれ、統計的バイアスを持たない丸め手法の知識と適用は、全ての技術者、科学者、データ分析者にとって必須のスキルとなっている。

最も近い感情のカテゴリ

この文章が読者に引き起こす可能性のある感情は、「情報」と「理解」に関連するものです。

- 興味(Interest / Curiosity)

- 理由: 四捨五入の「本当の目的」や「歴史」「統計的偏り」といった、日常では意識しない深い背景に触れることで、読者は知的好奇心を刺激されます。「何で学校で教えるの?」という疑問に答える構造も興味を引きます。

- 集中(Engagement / Contemplation)

- 理由: 専門的な分析や歴史的起源の検証(バビロニア、占星術等)が含まれている為、読者はその内容を理解しようと集中し、思考を巡らせます。

- 満足(Satisfaction / Enlightenment)

- 理由: 複雑な概念(四捨五入のルール、統計的偏り)が整理され、「ざっくり感を理解する為の道具」という本質的な目的にたどり着くことで、「なるほど」という理解と腑に落ちた感覚、つまり知的な満足感を得る可能性があります。

感情スケールへの当てはめ(一例)

一般的な感情の段階スケール(例:Hicksの感情スケール等)を参考にすると、この内容は比較的上位の「ポジティブな感情」の範囲に位置します。

段階 (イメージ) 感情のカテゴリ 高位 (Positive) 興味、集中、満足、熱意 中位 (Neutral) ─── 低位 (Negative) ───

結論として、この文章は「四捨五入」というテーマに対する「知的な興味と理解」を喚起する内容です。