序論:創造性の二項対立を超えて

芸術と知性の歴史において、「天才」という概念はしばしば「狂気」や「自己破壊」と不可分なものとして語られてきた。ロマン派以降の文化的想像力は、苦悩の中にこそ真実があり、精神の崩壊と引き換えに得られる創造的閃きこそが至高であるという「悪魔的(Demonic)」なナラティブを強化してきた。しかし、この破滅的なモデルに対する対抗軸として、より包括的で、持続可能であり、かつ透明性の高い創造性の形態が存在する。本報告書では、これを「天使的天才性(Angelic Genius)」と定義し、その構造的メカニズムを解明する。

本研究は、ニーチェやゲーテの美学哲学、トマス・アクィナスの神学、ユング派心理学、そして現代の神経科学(ニューロサイエンス)の知見を横断的に統合するものである。特に、創造的エネルギーの循環、自我の透明性、そして「収縮と弛緩(シストーレとディアストーレ)」のリズムがいかにして自己破壊なき創造性を可能にするかについて、詳細な分析を行う。

第1章 天才性の系譜学:哲学的・神学的基盤

「天使的天才性」の定義を確立する為には、まず西洋思想における創造的力の二項対立、すなわちアポロン的なものとディオニュソス的なもの、そして「悪魔的なもの」と「オリンポス的なもの」の系譜を紐解く必要がある。

1.1 ニーチェ的弁証法:アポロンとディオニュソスの相克と融合

フリードリヒ・ニーチェは『悲劇の誕生』において、芸術衝動を支配する二つの対立的な原理を提示した。

- アポロン的原理(The Apollonian): 太陽神アポロンに由来し、光、論理、理性、秩序、そして個体化の原理を象徴する。これは夢の静謐な形式美であり、彫刻や叙事詩に見られるような、境界が明確で構造化された芸術形式を支配する。アポロン的な力は、混沌とした現実に「美しい仮象」としての秩序を与える機能を持つ。

- ディオニュソス的原理(The Dionysian): 酒神ディオニュソスに由来し、陶酔、激情、非合理、そして個体化の崩壊を象徴する。これは音楽や舞踏において顕現し、人間と自然、あるいは人間同士の境界を溶解させ、根源的な一者との合一をもたらす混沌の力である。

ニーチェは、最高の芸術(ギリシャ悲劇)はこれら二つの対立項が互いに排除し合うのではなく、緊張関係の中で融合した瞬間に生まれるとした。しかし、近代以降の「苦悩する天才」のモデルは、しばしばディオニュソス的なカオスへの一方的な没入を美化し、アポロン的な構造化を「抑圧」として退ける傾向にあった。カミール・パーリア(社会批評家、フェミニスト)が指摘するように、歴史的にアポロン的な社会構造は、ディオニュソス的な自然の混沌に対する防御として機能してきた側面があり、科学や政治におけるアポロン的偏重は、カオスへの恐怖に根ざしている可能性がある。

「天使的天才性」は、この文脈において単なるアポロン的秩序への回帰ではない。それは、ディオニュソス的な生命力の源泉にアクセスしながらも、アポロン的な形式によってそれを「破壊」ではなく「生成」へと導く、高次の統合状態を指す。

1.2 ゲーテにおける「悪魔的なもの」と「オリンポス的なもの」

ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテは、創造的な力が人間を圧倒し、破滅へと導く様相を「悪魔的なもの(Das Dämonische)」と呼んだ。これは善悪の彼岸にある自然の力であり、個人の意志を超えて作用する。

シュテファン・ツヴァイクは著書『デーモンとの闘争(The Struggle with the Daemon)』において、ヘルダーリン、クライスト、ニーチェといったドイツ精神の巨人を「悪魔的なもの」に憑依された典型として描いた。彼らにとって、創造性は「危険、不節制、陶酔、自己破壊」へと駆り立てる拷問のような力であり、自我はその奔流に耐えきれず崩壊する。ニーチェ自身、このディオニュソス的な力に身を委ねることを「精神の悲劇」として体現した。

対照的に、ツヴァイクはゲーテを「オリンポス的」な天才として位置付けた。ゲーテ自身も強力な「悪魔的」衝動を内包していたが、彼はそれを創造的な形式へと昇華させ、自らの運命の支配者であり続けた。この「オリンポス的」な在り方こそが、自己破壊を回避し、長期間にわたって高い創造性を維持する「天使的天才性」の原型である。ゲーテにとって、悪魔的な衝動は排除すべきものではなく、強固な自我によって統御され、作品という客観的な形へと鋳造されるべきエネルギー源であった。

1.3 神学的・文学的定義:「知性」としての天使

「天使的天才性」という用語は、単なる比喩を超えて、特定の知性的・感性的特質を指し示す為に用いられてきた。

トマス・アクィナスの哲学において、天使的知性は、人間の推論的・議論的な理性とは異なり、直観的かつ瞬時の把握を特徴とする。アクィナス自身、「天使的博士」と称され、その「ほとんど天使的な天才」によって、膨大な知識を統合し、真理を「神的雄弁さ」で解明したとされる。ここでの天使性は、混乱や迷走のない、澄み切った知の透明性を意味する。

一方、文学批評の文脈では、トマス・ハーディの『テス』におけるエンジェル・クレア(Angel Clare)の分析が重要である。批評家は、エンジェルが「天使的天才性」を欠いていると指摘する。ここで定義される「天使的天才性」とは、「他者への共感的洞察」や「世界に対する真正な把握」である。エンジェル・クレアは、社会的な規律や遺伝的な偏見(アポロン的な硬直性)に縛られ、テスという生きた存在に対する直観的な共感を持ち得なかった。つまり、真の天使的天才性とは、冷徹な知性だけでなく、対象と深く共鳴する「共感」の能力を不可欠な要素としているのである。

更に、コレッジョの絵画『美徳の寓意』に描かれた「天使的ゲニウス」は、地上と天上の領域を仲介する存在として描かれている。これは、天使的天才性が超越的な世界(イデアや霊感)と現実世界(作品や生活)を繋ぐ「媒体」としての機能を持つことを示唆している。

第2章 天使的天才性の構造:三つの柱

以上の哲学的・神学的背景を踏まえ、自己破壊なき創造性としての「天使的天才性」を構成する三つの核心的要素——持続可能性、透明性、エネルギー循環——について詳述する。

2.1 持続可能性:創造的呼吸としての「シストーレとディアストーレ」

「悪魔的」天才が自身の生命力を燃料として焼き尽くす「消費型」の創造を行うのに対し、天使的天才性は「代謝型」のリズムを持つ。このメカニズムを最も的確に表現したのが、ゲーテの「シストーレ(収縮)とディアストーレ(弛緩)」の概念である。

2.1.1 ゲーテと宇宙の呼吸

ゲーテは、自然界のあらゆる生命現象、そして精神の活動が「分断されたものを統合し、統合されたものを分断する」永遠のリズムに基づいていると考えた。

- シストーレ(Systole/吸気/収縮): 世界からの情報の摂取、観察、集中、自我の凝縮。これはアポロン的な形成の局面に相当する。

- ディアストーレ(Diastole/呼気/弛緩): 作品の表出、自己の解放、世界への拡散。これはディオニュソス的な放出の局面に相当する。

ゲーテにとって、このリズムの阻害こそが病理であった。吸い込むばかりで吐き出せない状態(過剰な感受性や知識の蓄積)や、吐き出すばかりで吸い込まない状態(乱作や自己枯渇)は、創造的な死を招く。天使的天才性は、この呼吸を意識的かつ自律的に制御し、創造活動を生命維持機能(呼吸)と同調させる能力である。

2.1.2 スーフィズムにおける「創造的呼吸」

この概念は、イスラム神秘主義(スーフィズム)における「神の息吹」とも共鳴する。イブン・アラビーの思想では、宇宙の顕現は神の「慈悲の息吹」による呼気であり、万物は瞬時瞬時に再創造されているとされる。創造とは一度きりの爆発的なイベントではなく、絶え間ない「吸気と呼気」のプロセスであるという認識は、芸術家を「作品を生み出して終わる存在」ではなく、「宇宙的なリズムの一部として機能し続ける管」として再定義する。

| 特性 | 悪魔的天才性(自己破壊型) | 天使的天才性(持続可能型) |

| エネルギー源 | トラウマ、欠乏感、強迫的衝動 | フロー、共感、宇宙的リズム |

| リズム | 不規則、爆発と枯渇、一方的放出 | シストーレとディアストーレ(呼吸) |

| 自我の状態 | 肥大化、憑依、ペルソナの硬直 | 透明化、媒体化、真の自己(True Self) |

| 身体性 | 肉体の無視、不眠、薬物依存 | 身体感覚の統合、休息の重視 |

| 典型例 | ニーチェ、ヘルダーリン、ゴッホ | ゲーテ、モーツァルト、デヴィッド・リンチ |

2.2 透明性:ペルソナの溶解と「真の自己」

天使的天才性の第二の柱は、創造の媒体となる自己の「透明性」である。これは、ユング心理学における「ペルソナ」やウィニコットの「偽りの自己」の克服に関わる。

2.2.1 ペルソナと不透明性

「悪魔的」な苦悩の多くは、実は創造性そのものではなく、社会的な役割や自己イメージ(ペルソナ)を維持する為の葛藤から生じる。例えば、「私は孤高の天才でなければならない」というペルソナは、創造的エネルギーを歪め、承認欲求や恐怖といった不純物を混入させる。パリス・ヒルトンのように、現代社会ではペルソナと人格の乖離が常態化しており、これが精神的疲弊の主因となっている。ペルソナが分厚いほど、インスピレーションの光は遮られ、アーティストは「不透明」になる。

2.2.2 ウィニコットの「真の自己」とラディカル・オネスティ

D.W.ウィニコットは、「真の自己」を自発的で真正な経験に基づく感覚とし、「偽りの自己」を防衛的なファサードと定義した。天使的天才性は、この「真の自己」から直接的に機能する。そこには「ラディカル・オネスティ(根本的な正直さ)」があり、内的な衝動と外的な表現の間に乖離がない。

「ラディカル・オネスティ」の実践は、嘘や演技(ペルソナ)の維持に費やされる膨大なエネルギーを解放し、それを純粋な創造へと振り向けることを可能にする。熟達した瞑想者のように、天使的天才性を持つ人物がしばしば子供のような無邪気さを見せるのは、この「透明性」故である。彼らは隠すものが何もない為、エネルギーのロスがゼロに近い状態にある。

2.3 エネルギー循環:昇華と共感的媒体化

第三の柱は、エネルギーを一方向に放出するだけでなく、世界との間で循環させるメカニズムである。

2.3.1 昇華(Sublimation)のダイナミクス

フロイト精神分析において、「昇華」は唯一、完全に健全と見なされる防衛機制である。これは、性的・攻撃的なリビドーを、社会的に価値のある文化的・知的活動へと変換するプロセスである。

悪魔的天才性が衝動を「行動化」するか、あるいは「抑圧」して内圧を高めるのに対し、天使的天才性は衝動をスムーズに作品へと変換する。重要なのは、これが「苦痛の回避」ではなく、「エネルギーの変換」である点だ。昇華が機能している時、芸術家は「欲求不満」から守られ、破壊的なエネルギーさえも創造的な燃料として再利用する。

2.3.2 媒体(Vessel)としての自己認識

天使的天才性は、自らを創造の「源泉」ではなく「媒体」と見なす傾向がある。コレッジョの描く天使的ゲニウスが天と地を繋ぐように、彼らはインスピレーションを「受け取り(吸気)」、それを「手渡す(呼気)」役割に徹する。デヴィッド・リンチがアイデアを「捕まえる魚」と表現するように、創造性を外部(あるいは深層意識)からの贈与として扱うことで、自我の肥大化(インフレーション)とそれに続く崩壊を防ぐことが出来る。

第3章 創造的状態の神経科学:マニア(躁)とフローの境界

哲学的な概念である「天使的天才性」は、現代の神経科学において観測可能な脳の状態として裏付けられつつある。特に「フロー体験」と「マニア(躁状態)」の比較は、持続可能な創造性と自己破壊的な創造性の生物学的差異を浮き彫りにする。

3.1 デフォルトモード・ネットワーク(DMN)と実行制御ネットワーク(ECN)の結合

創造性は、通常は拮抗関係にある二つの脳内ネットワーク、すなわち「デフォルトモード・ネットワーク(DMN)」(白昼夢、自己参照、アイデア生成に関与)と「実行制御ネットワーク(ECN)」(集中、評価、タスク遂行に関与)の協力関係によって生じると考えられている。

- 悪魔的モード(調節不全): マニアや精神病理的な状態では、DMNが過剰に活性化し、ECNによる制御が効かなくなるか、あるいはECNが過剰に批判的になりDMNを抑制しすぎる(スランプ)。これにより、幻覚的なアイデアの奔流に溺れるか、自己否定に陥る。

- 天使的モード(柔軟な結合): フロー状態や高度な創造性においては、これら二つのネットワークが柔軟に切り替わるか、同時に活性化する。DMNが生成したアイデアを、ECNが即座に適切に選択・形成する。このスムーズな連携は、ゲーテのいう「シストーレとディアストーレ」の神経学的基盤と言える。

3.2 フローと「一過性前頭葉機能低下(Transient Hypofrontality)」

ミハイ・チクセントミハイが提唱した「フロー」は、天使的天才性の主要な動作モードである。最近の脳波研究(ジャズの即興演奏等)は、フロー状態において「一過性前頭葉機能低下」が生じることを示している。

これは、自己意識や内的な検閲官を司る前頭前野の活動が一時的に低下する現象である。

- 専門知識+解放(Expertise-plus-Release)モデル: 神経科学的な「フロー」は、単なるリラックスではない。長年の訓練によって蓄積された専門知識が、意識的な制御の手放しによって自動的かつ高度に発揮される状態である。

- マニアとの違い: 双極性障害のマニア状態も前頭葉の抑制が外れるが、そこには「熟達した制御の基盤」が欠けている場合が多く、結果として行動は支離滅裂になる。天使的天才性は、高度なスキル(アポロン的基盤)の上で、意識的な制御を手放す(ディオニュソス的解放)ことで、安全かつ生産的に「ゾーン」に入る。

3.3 入眠時幻覚(Hypnagogia)とシータ波の活用

天使的天才性は、覚醒と睡眠の境界にある「入眠時幻覚」の状態を意図的に活用する。この状態では、論理的な思考が緩み、通常結びつかない概念同士がリンクする(連想の飛躍)。

MITの「Dormio」実験に見られるように、この半覚醒状態(シータ波が優勢な状態)は高い創造性と関連している。デヴィッド・リンチが実践する超越瞑想(TM)もまた、深い休息と覚醒が共存するこの領域にアクセスし、そこから「大きな魚(アイデア)」を釣り上げる技術である。これは、薬物や精神的危機に頼らずに深層意識へアクセスする「透明な」手法であり、脳にダメージを与えずに創造性の源泉を利用する持続可能なメカニズムである。

第4章 心理的坩堝:変容と統合のメカニズム

神経科学的な基盤の上に、心理学的な成熟プロセスが加わることで、創造性は真に「天使的」なものへと昇華される。ここではユング派および精神分析的視点から、その変容プロセスを分析する。

4.1 ユング的統合:シャドウ・ワークと「創造の病」

カール・ユングは、人間の無意識には否定され抑圧された側面である「影(Shadow)」が存在するとした。

- 悪魔的憑依: 影を直視せず、抑圧し続けると、影は自律性を持ち、意識を乗っ取ろうとする(メフィストフェレス的契約)。これは、芸術家が自身の暗部に飲み込まれ、アルコール依存や狂気に走るメカニズムである。

- 統合への道: 天使的天才性は、影を消し去るのではなく、それを意識化し統合する。ユング自身、フロイトとの決別後に深刻な精神的危機(「創造の病」)を経験したが、その幻視を『赤の書』として記録・形成することで、崩壊を回避し、分析心理学という体系を築き上げた。このプロセスにおいて、影は創造的エネルギーの源泉へと変容する。影を受け入れた人間は、道徳的な潔癖さではなく、全体性を獲得し、清濁併せ呑む強靭な精神的基盤を持つに至る。

4.2 個性化(Individuation)としての創造

ヘルマン・ヘッセの作品と人生は、創造行為そのものを「個性化」のプロセスとして用いた典型例である。

『デミアン』や『荒野のおおかみ』において、ヘッセは自身の内的な分裂や苦悩をキャラクターとして客観化(外化)した。ハリー・ハラーの苦悩を描くことは、ヘッセ自身にとっての治療(=ヒーリング)であり、自己の多面性を統合する為の儀式であった。

このように、作品を「自己救済の装置」として機能させることこそが、天使的天才性の核心的技術である。彼らにとって芸術は、苦悩の結果ではなく、苦悩を「黄金」に変える錬金術的プロセスなのである。

4.3 晩年様式(Late Style):調和か、それとも不屈の困難か

エドワード・サイードやアドルノが論じた「晩年様式」は、天才の生涯の終盤における創造性の質を問うものである。

一般に、晩年の芸術は「平安」や「調和」に達するとされる(『テンペスト』のシェイクスピアや『コロノスのオイディプス』のソフォクレス)。しかし、ベートーヴェンの晩年のように、むしろ難解で、断片的で、妥協のないスタイルへと進化する場合もある。

天使的天才性の文脈において、この「晩年様式」は、自己と世界との関係が最終的な統合、あるいは高次の超越に達した状態を示唆する。ベートーヴェンの晩年様式は、既存の形式(アポロン)を破壊するのではなく、それを極限まで進化させることで、個人的な苦悩を普遍的な崇高さへと昇華させた。これは「悪魔的」な崩壊ではなく、霊的な進化の結果としての複雑性である。

第5章 比較事例研究:実存としての天使的天才

理論的枠組みを現実の芸術家の人生に適用し、その差異を検証する。

5.1 オリンポスの覇者:ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

ゲーテは、自己の内なる「悪魔」を手なずけ、82年の生涯を通じて創造性を維持した「天使的天才」の最高峰である。

- 普遍化のメカニズム: ゲーテは、個人的な失恋や苦悩(『ウェルテル』)を作品化することで、それを「普遍的な体験」へと昇華させ、自身から切り離した(カタルシス)。彼は主観的な感情に溺れることを拒否し、植物学や色彩論等の客観的な科学研究に没頭することで、精神のバランス(シストーレとディアストーレ)を保った。

- 西東詩集: 晩年の『西東詩集』において、彼はペルシャの詩人ハーフィズとの対話を通じ、文化や時代を超えた普遍的な「美」と「愛」の境地(普遍化)に到達した。これは、自己のアイデンティティを拡張し、他者(異文化)と融合する「共感」の極致である。

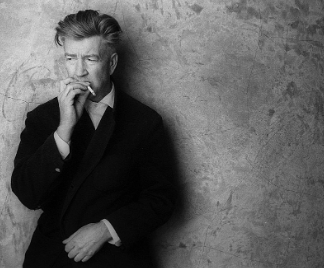

5.2 現代の神秘家:デヴィッド・リンチ

映画監督デヴィッド・リンチは、作品のダークでシュールレアリスティックな内容(シャドウ)と、彼自身の人格の明るさ・穏やかさのギャップにおいて、現代的な天使的天才性を体現している。

- 苦悩の否定: リンチは「苦しむ芸術家」の神話を明確に否定する。「苦しみを表現する為に、自らが苦しむ必要はない」と彼は説く。

- 超越瞑想(TM): 1973年から一日も欠かさず続けている瞑想は、彼にとって「純粋意識の海」に潜り、創造性の魚を捕らえる技術である。これにより、彼はペルソナや不安といった表面的なノイズを取り除き(透明性)、深い静寂の中から強烈なイメージを引き出す。彼の創造性は、自己破壊ではなく、幸福感と直結している。

5.3 労働と持続可能性のパラドックス:宮崎駿と水木しげる

日本のアニメーション界における二人の巨匠、宮崎駿と水木しげるの対比は、身体的持続可能性の観点から示唆に富む。

- 宮崎駿(ワーカホリック): 宮崎は細部にこだわり、睡眠時間を削って働く「悪魔的」なまでの労働倫理を持つ。彼の作品テーマ(浄化、自然との共生、自己犠牲)は極めて「天使的」だが、その制作スタイルは自己犠牲的であり、息子の吾朗からは家庭人としての欠如を指摘されている。これは、精神性は天使的であっても、身体的な「シストーレ(休息)」が不足している状態と言える。

- 水木しげる(睡眠の賢者): 対照的に、『ゲゲゲの鬼太郎』の水木しげるは、徹底して睡眠(1日10時間)と幸福を優先した。彼は手塚治虫や石ノ森章太郎が早死にした原因を「徹夜」に見出し、「健康第一」こそが仕事の質と量を保証すると説いた。水木のスタイルは、生物学的なレベルでの「天使的持続可能性」を体現しており、結果として93歳まで現役を貫いた。これは、真の天才性が精神だけでなく、肉体の管理(マネジメント)を含んでいることを示唆する。

5.4 告白と転回:レフ・トルストイ

『戦争と平和』の著者トルストイは、50代で深刻な実存的危機(鬱、自殺衝動)に陥り、そこから『懺悔』を執筆することで宗教的・道徳的思想家へと転身した。

- 危機の構造: トルストイの危機は、世俗的な成功(富、名声、芸術的達成)が「死」の無意味さの前で崩壊したことに起因する。

- 転回: 彼は芸術至上主義を捨て、農民の信仰や単純な労働に生きる意味を見出そうとした。これは「悪魔的」な絶望から、倫理的・宗教的な「天使的」奉仕への急進的なシフトであったが、その過程で彼はかつての芸術的スタイルを否定するという過激な自己否定(新たな形の抑圧)を行ったとも解釈出来る。ゲーテのような統合とは異なり、トルストイのケースは、天才性が倫理的要請と衝突した際の激しい葛藤(ディアストーレの不全)を示している。

結論:自己破壊なき創造性のメカニズム

本研究の包括的分析により、「天使的天才性」は単なる生まれつきの資質や、苦悩を知らない浅薄な楽観主義ではないことが明らかになった。それは、神経科学的、心理学的、そして哲学的なレベルでの厳密な「自己制御の技術」である。

天使的天才性の統合モデル

- 神経生物学的基盤:

- フローの習熟: マニア的暴走ではなく、専門知識に裏打ちされた「前頭葉の一時的解放」により、DMNとECNの連携を最適化する。

- リズムの維持: 睡眠、瞑想、休息を創造プロセスの一部(ディアストーレ)として組み込み、脳の恒常性を保つ。水木しげるやデヴィッド・リンチの事例が示すように、身体的・精神的健康は創造性の敵ではなく、最強の基盤である。

- 心理的構造:

- 透明な自我: ペルソナや「偽りの自己」を脱ぎ捨て、ラディカル・オネスティ(根本的正直さ)を実践する。これにより、自己防衛に費やされるエネルギーを創造へと転換する。

- 影の統合: 自身の暗部(シャドウ)を否定せず、作品を通じて昇華・統合する。ヘッセやユングのように、危機を「変容の機会」として利用する。

- 哲学的態度:

- 媒体としての自覚: 自身を創造の所有者ではなく、より大きな力(自然、神、集団的無意識)の媒体として位置付ける。これにより、ナルシシズムによる肥大化と孤独から解放される。

- 共感と循環: エンジェル・クレアの失敗が示すように、知性だけでなく「共感」によって対象と接続し、エネルギーを循環させる。

最終的洞察:憑依から関係へ

「悪魔的天才」と「天使的天才」の決定的な違いは、無意識の力との関係性にある。悪魔的天才は無意識に「憑依」され、その力に振り回され、最終的に破壊される。対して天使的天才は、無意識と「関係」を結び、対話し、その力を意識的な形式(アポロン)へと導く。

未来の創造性モデルにおいて求められるのは、苦悩を美化するロマン主義的な神話からの脱却である。真の天才性とは、カオスに耐えうる強靭な精神と、カオスを秩序へと変換する「神的な呼吸」の実践の中にこそ存在する。それは、自己を破壊することなく、自己を超越する技術なのである。

エイブラハムの感情の22段階における「天使的天才性」の位置付け

エイブラハム・ヒックスが提唱する感情の22段階は、感情の周波数または「波動」のスペクトルを示し、それぞれの段階が異なる意識状態と引き寄せの力を表します。このスケールにおいて「天使的天才性」がどの位置に属するかを分析することで、その心理的・精神的状態をより明確に理解することが出来ます。

感情の22段階と「天使的天才性」の関連

エイブラハムの感情のスケールは、最も高い波動(ポジティブな感情)から最も低い波動(ネガティブな感情)へと段階的に並んでいます。

上位の感情(高い波動):

- 喜び/知恵/力/自由/愛/感謝

- 情熱

- 熱意/切望/幸福

- ポジティブな期待/信念

- 楽天主義

- 希望

- 満足

中位の感情: 8. 退屈 9. 悲観 10. 不満/苛立ち/短気 11. 圧倒されている 12. 失望 13. 疑念 14. 不安/心配/非難/自己嫌悪

下位の感情(低い波動): 15. 落胆 16. 怒り 17. 復讐心 18. 憎しみ/激怒 19. 嫉妬 20. 不安/罪悪感/無価値 21. 絶望/無力感 22. 恐れ/苦痛/鬱/絶望/無価値

「天使的天才性」の位置付けの分析

「天使的天才性」の定義と特徴、特に「持続可能な創造性、自己破壊の超越、透明な自我、影の統合、フロー、シストーレとディアストーレの呼吸、共感」といった要素を考慮すると、エイブラハムの感情のスケールにおいて、それは非常に高い波動の領域に位置付けられると判断出来ます。

具体的には、1段階の「喜び/知恵/力/自由/愛/感謝」、あるいはそれに極めて近い状態であると言えます。

1. 喜び/知恵/力/自由/愛/感謝 (段階1)

- 喜び : 天使的天才性は、創造が「呼吸」となり、苦悩から解放された状態である為、根源的な喜びと満足感を伴います。デヴィッド・リンチが創造を「幸福感と直結する」と語るように、この段階の喜びは創造活動の核心にあります。

- 知恵 : アクィナスの天使的知性やゲーテの普遍的洞察に見られるように、天使的天才性は、物事の本質を深く理解し、統合された知恵から生じます。これは単なる知識ではなく、洞察と直観を伴う「知っている」という状態です。

- 力 : 自己破壊的な衝動を制御し、影を統合し、ペルソナを超越する能力は、真の「力」の表れです。これは支配する力ではなく、自らを律し、創造の流れを導く内的な力です。

- 自由 : 自己破壊のサイクル、ペルソナの縛り、静止への恐怖から解放され、真の自己から表現する自由は、この段階の主要な特徴です。創造が義務や強迫観念ではなく、自発的な流れ(フロー)となる為、深い自由を感じます。

- 愛: 共感的媒体化の能力は、他者や世界との深い繋がり、「愛」の感情に根ざしています。自己中心的な創造ではなく、より大きな全体への奉仕や共有といった側面が強調されます。

- 感謝: 自身が創造の「源泉」ではなく「媒体」であるという認識は、宇宙やインスピレーションに対する深い感謝へと繋がります。これは、傲慢さや不満のない、謙虚で充足した状態です。

その他の上位感情との関連

- 情熱 ( – 段階2): 天使的天才性も強い情熱を伴いますが、それは燃え尽きるような「爆発」ではなく、持続的で制御された「呼吸」としての情熱です。情熱が自己破壊に繋がるのではなく、生命力として循環します。

- 熱意/切望/幸福 ( – 段階3): これらも天使的天才性の側面ですが、段階1の「喜び/知恵/力/自由/愛/感謝」は、これら個々の感情を包括し、より深い存在論的な状態を表します。

「悪魔的天才性」との対比

対照的に、「悪魔的天才性」の多くは、エイブラハムの感情のスケールにおいて、中位から下位の感情に位置付けられる要素を内包しています。

- 圧倒されている (- 段階11): 「全開のアンテナ」による情報の奔流。

- 失望 ( – 段階12)/疑念 (Doubt – 段階13): 創作の失敗や自己存在への疑念。

- 不安/心配/非難/自己嫌悪 ( – 段階14): 静止への恐怖、自己破壊的な循環、シャドウの未統合。

- 怒り ( – 段階16): 無自覚な攻撃衝動、内面化された自己への怒り。

- 絶望/無力感 ( – 段階21): 自己消耗による燃え尽き、存在論的な空虚感。

- 恐れ/苦痛/鬱/絶望/無価値 ( – 段階22): 根本的な静止への恐怖、自己否定、無意味感。

「悪魔的天才」がこれらの低い感情エネルギーを燃料として、短期的には強力な創造性を発揮することはありますが、その持続可能性は低く、最終的には自己破壊へと向かいます。

高知能なのですが、実は案外冷静を装いながら感情が抑制出来ない傾向にあります。つまりアンバランスな日々を過ごしてる為、位が高い人から見るとすぐわかります。

結論

エイブラハムの感情の22段階において、「天使的天才性」は最も高い波動である「1. 喜び/知恵/力/自由/愛/感謝」の領域に位置付けられます。これは、単なるポジティブ思考ではなく、自己破壊的な衝動を完全に超越・統合し、内的な調和と外部との共感を通じて、持続的かつ純粋な創造性を発揮出来る状態です。

この状態の創造者は、宇宙の創造的エネルギーと完全に同調しており、抵抗や分離の感覚が最小限である為、創造プロセス自体が深い幸福感と充足感をもたらします。