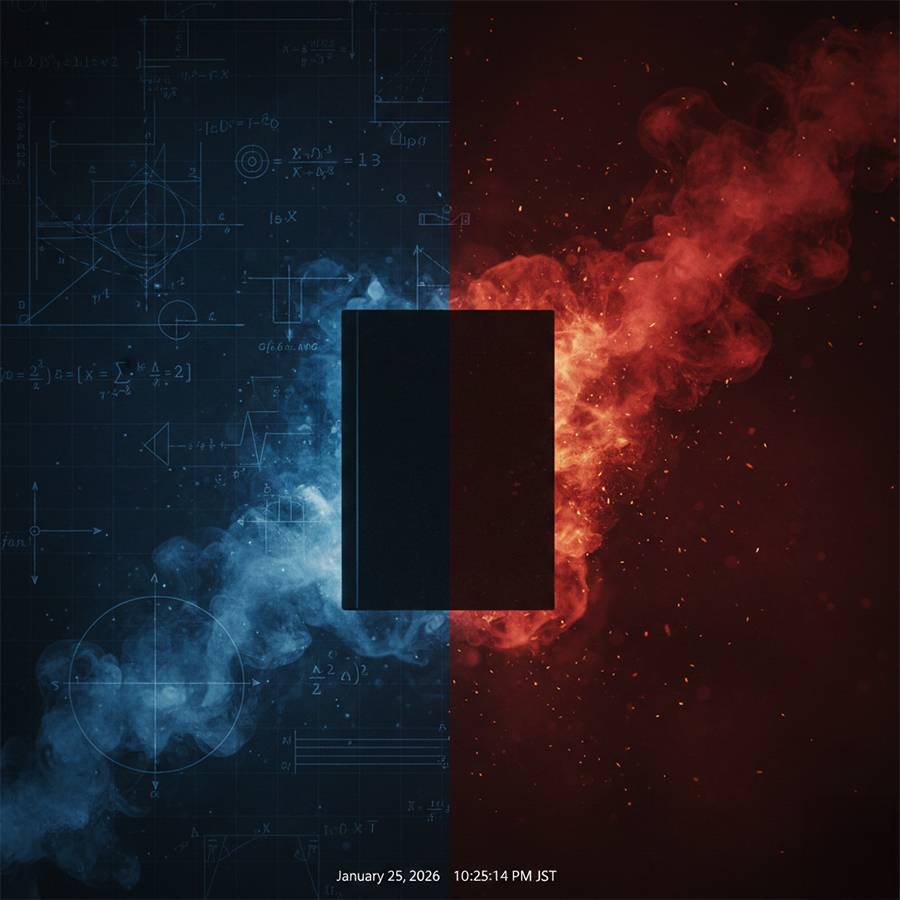

東野圭吾における「論理」と「情念」の双極性

エンジニアリング的技巧から精神性への深化に関する包括的研究報告

第一章:エンジニアリングと創作の原点――理系的思考の構造

東野圭吾の創作における最大のアイデンティティは、彼が「元エンジニア」であるという点に集約される。1958年に大阪で生まれた彼は、大阪府立大学工学部電気工学科を卒業後、日本電装株式会社(現デンソー)に入社し、技術者として勤務していた。この経歴は、単に作品に理系の知識を導入するだけでなく、物語の構成そのものを「設計図」として捉える彼の執筆スタイルを決定付けている。

1.1 論理的トリックの構築と「理論的可能性」

東野作品の多く、特に「ガリレオシリーズ」において、トリックは常に「理論的に証明可能なもの」であることが絶対条件となっている。物理学者・湯川学を主人公とする同シリーズでは、レーザー、プラズマ、超伝導、あるいは数学的アルゴリズムといった科学的事象が事件解決の鍵となる。ここで特筆すべきは、彼が「奇跡」や「偶然」を排除し、因果関係を徹底的に突き詰めるエンジニア的なアプローチをとっていることである。

| 作品シリーズ | 主なテーマ | エンジニア的要素の反映 |

|---|---|---|

| ガリレオシリーズ | 物理学・先端科学 | 理論的に可能なトリックの設計と検証 |

| 加賀恭一郎シリーズ | 人間模様・地縁 | 複雑な人間関係の相関図を解き明かす論理的捜査 |

| マスカレードシリーズ | ホテル業務・仮面 | 組織構造とプロフェッショナリズムの描写 |

1.2 執筆プロセスの構造化と多作のメカニズム

東野圭吾の驚異的な多作ぶりは、しばしば「ゴーストライター説」の根拠として語られるが、実態は「執筆プロセスの高度な規格化」にあると考えられる。彼の作品は「読みやすさ」と「テンポの良さ」が際立っているが、これは読者の負担を最小限にしつつ、情報の伝達効率を最大化する「優れたインターフェース」の設計に似ている。彼はアイデアを単なる閃きとして放置せず、それを物語の「核」として定義し、周辺のキャラクターや世界観をモジュール化して組み上げていく。このシステマチックな制作手法により、複数の作品を並行して書き上げることが可能となっているのである。

第二章:犯罪心理の深層――『白夜行』と『容疑者Xの献身』の解析

東野圭吾の真骨頂は「犯罪心理」の描写、特に「何故その犯罪が行われなければならなかったのか」という動機の深掘りにある。特に『白夜行』における心理描写の欠如と、『容疑者Xの献身』における論理的献身は、ミステリー文学における金字塔となっている。

2.1 『白夜行』:内面を描かない叙述の魔術

1973年に大阪で起きた質屋殺害事件を起点とし、19年間にわたる桐原亮司と西本雪穂の奇妙な関係を描いた『白夜行』は、東野圭吾の最高傑作の一つに数えられる。この作品の最大の特徴は、主人公である二人の内面描写が一切排除されている点にある。

- 読者の共犯化: 心理描写がないことで、読者は提示された事実から二人の意図を推測せざるを得ず、知らず知らずのうちに「解釈者」から「目撃者」へと引き込まれる。

- 冷徹なリアリズム: 「何を考えているかわからない」という不気味さは、むしろ二人の冷徹さと、その奥に潜む「青い炎」のような情熱を際立たせる。

- 失われた太陽の隠喩: 雪穂が語る「あたしの上には太陽なんかなかった。いつも夜」という言葉は、二人の共生関係がいかに絶望的で強固なものであるかを象徴している。

2.2 『容疑者Xの献身』:論理と愛のパラドックス

ガリレオシリーズ初の長編であり、直木賞を受賞した『容疑者Xの献身』は、天才数学者・石神哲哉の「無私の愛」を、数学的な論理構築の中に閉じ込めた作品である。

| 論理的要素 | 意味と役割 |

|---|---|

| P≠NP問題 | 自分で問題を解くことと、解答を確認することの難易度の差をトリックに応用 |

| 四色問題 | 隣り合う領域を別の色で塗る数学的モチーフを、人間関係の距離感の比喩として使用 |

| 虚数解 | 現実にはあり得ない設定(偽の死体)を用いて、警察の捜査を袋小路に追い込む |

石神の行動は非合理な自己犠牲に見えるが、彼にとっては「愛する人を救う」という命題を解く為の、最もシンプルかつ合理的な解答であった。しかし、この論理の極致は、最後には人間の「罪悪感」や「良心」という非論理的な感情によって崩壊する。論理の正解が人間的な倫理においては他者を苦しめる「エゴ」になり得るというパラドックスを描き切ったのである。

第三章:精神性とファンタジーへの転換――奇跡の設計図

近年、東野圭吾は『ナミヤ雑貨店の奇蹟』や『クスノキの番人』に代表されるような、スピリチュアルあるいはファンタジー要素を孕んだ作品を多く発表している。これは初期の本格ミステリーから「社会派ドラマ」を経て、より広義の「人間賛歌」へと作家性が進化した結果である。

3.1 「ナミヤ雑貨店の奇蹟」における因果律のシミュレーション

過去と現代が手紙を通じて繋がるという非科学的な設定に基づきつつも、その物語構造は極めて緻密であり、伏線がパズルのように組み合わさる様は、やはりミステリー作家としての手腕が遺憾なく発揮されている。ここで描かれる「善意のネットワーク」は超能力ではなく、相手の立場に立った誠実な「思考」の産物であり、地続きの奇跡として描かれる。

3.2 「クスノキの番人」と情報の継承

クスノキを通じて「念」を伝える現象を、作者は「情報のバックアップと継承」というシステムとして描いている。東野圭吾にとってのスピリチュアルとは、論理だけでは解明しきれない「人間の絆」や「時間の重み」を記述する為の、一種の「仮想空間」の導入なのである。ファンタジーという舞台装置を使い、人間の本質を実験的に描き出していると言える。

第四章:東野圭吾は何者か――その正体と「ゴーストライター説」の否定

4.1 顔出しをしない「ブランド管理」の徹底

東野圭吾がメディアへの露出を避け、私生活を明かさないのは、彼が「作家という人間」よりも「作品という製品」に重きを置いているからに他ならない。エンジニアの世界において、製品の品質は開発者の顔ではなく、その機能と成果物によって担保される。彼は、自分自身の個性が作品のノイズになることを嫌い、読者が物語の世界に没入出来る環境を「設計」しているのである。

4.2 ゴーストライター説の論理的不成立

デビュー以来、エンジニア的ロジックという核を維持しながら領域を広げてきた軌跡には、一貫した「作家の呼吸」が感じられる。共通する「無駄のない文体」や「絶妙なページターニング」は、他人によって容易に模倣出来るものではない。また、電子書籍化を長年拒んでいた個人的な信念等からも、商業主義的な組織執筆である可能性は極めて低いと断定出来る。

4.3 犯罪心理の天才性

『白夜行』や『さまよう刃』で見られる犯罪心理の描写は、人間観察の極致である。彼は犯罪者を特殊な存在としてではなく、論理的、あるいは感情的な「歪み」によって追い詰められた「普通の人間」として描く。この視点こそが、多くの読者に「自分もこうなったかもしれない」という恐怖と共感を抱かせるのである。

第五章:決定版・東野圭吾小説ランキングと作品解析

結論:東野圭吾という名の「最高傑作」

東野圭吾は、決して謎めいたスピリチュアルな力を持つ預言者でも、組織的に執筆を行う影の集団でもない。彼は、エンジニア時代に培った「論理的思考」をOSとし、そこに「人間の情念」という予測不能なデータを流し込んで演算を繰り返す、最高度の知性を持った「物語の設計者」である。

彼が次から次へとネタを繰り出せるのは、彼が世界のあらゆる事象を「謎と解決」の構造として捉える習慣を持っているからだ。そして、顔出しをしないという選択は、作品が読者に届くその時に「作者の顔」という不要な情報を介在させたくないという、究極の機能美へのこだわりであると言える。

『白夜行』で見せた冷徹なまでの客観性と、『ナミヤ雑貨店の奇蹟』で見せた温かな包容力は、矛盾するものではない。東野圭吾という人物の正体は、100冊の作品を通じて「人間」という最大のミステリーに挑み続ける、止まることのない「知的好奇心のエンジン」そのものなのである。我々読者に出来るのは、その精緻な設計図に基づいた物語という迷宮を、畏怖と感動を持って歩み続けることだけである。